遠隔診療に画像認識AIを導入するメリットや活用例、注意点、実例を徹底解説!

最終更新日:2025年07月04日

- 遠隔診療は、触診などができない情報量の限界や診断の見逃しリスクといった課題を抱えており、その解決策として画像認識AIの活用

- 画像認識AIは、診断精度の向上や医師の負担軽減、専門医が少ない地域での医療の質の担保など遠隔診療の質と効率を大幅に向上させる具体的なメリット

- AI導入を成功させるには、個人情報保護の徹底、学習データの偏りによる誤認識リスクへの理解、安定した通信環境の確保、そしてAIの診断結果に対する医師の説明責任が重要

少子高齢化が深刻な社会的問題とされる日本において、医療現場では人手不足や地域格差の解消が喫緊の課題とされています。そこで、非対面で高精度な診療を可能にする「遠隔診療」が注目を集めています。

遠隔診療を実現する上で不可欠なのが、画像認識AIです。AIは診断の補助やバイタル情報の視覚的解析に優れており、患者の状態把握に貢献します。高精度な画像解析によって早期発見が促進される点は、遠隔診療において大きなアドバンテージとなるでしょう。

この記事では、遠隔診療で画像認識AIを活用するメリットや導入時の注意点、導入実例までを解説します。遠隔医療の導入を見据えている方は、ぜひ参考にしてください。

AI Marketでは

医療分野に強いAI開発会社をご自分で選びたい場合はこちらで特集していますので併せてご覧ください。

目次

遠隔診療とは?

遠隔診療とは、患者が医療機関に直接訪れることなく、医師の診療や指導を受けられるシステムです。ビデオ通話やチャットを通じて、診察・処方・経過観察などを遠隔で行うことで、医療人材不足や過疎地域の医療格差といった問題の解決策として注目されています。

特に2020年以降の新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に非接触での医療提供が求められ、制度面の整備が加速しました。現在では、初診からの遠隔対応も一部条件下で認められており、医療機関と患者双方が柔軟に対応可能です。

こうした中で、遠隔診療の質と精度を高める手段として、AI技術、特に画像認識AIの活用が注目されています。医療画像の解析や表情・動作の認識などにAIを取り入れることで、診断の補助や異常検知の自動化が期待されているのです。

遠隔診療の課題

遠隔診療は利便性の高い医療提供手段ですが、いくつか重要な課題があります。

- 情報量の限界

- 診断の属人性・見逃しリスク

- ITリテラシーの必要性

最も大きな懸念の一つが、対面診療と比べた際の診断精度です。遠隔診療では、医師が患者の体に直接触れる「触診」や、聴診器を使う「聴診」、打診などが行えません。

視覚と聴覚から得られる情報、特に患者が提示する患部の画像や映像が診断の大きなウェイトを占めます。

また、限られた情報から診断を下すため、医師個人の経験や専門性に依存しやすくなります。特に、専門外の領域や、微妙な変化を見分ける必要がある皮膚疾患・眼科疾患などでは見逃しのリスクが懸念されます。

また、医師・患者双方のITリテラシーにも課題があります。遠隔診療にはスマートフォンやPC、アプリの操作が必要であり、特に高齢者にとっては負担となるケースが想定されます。

こうした精度・環境における問題は、遠隔診療を実現する上で対応が必要とされていました。

▼累計1,000件以上の相談実績!お客様満足度96.8%!▼

AIで実現する真の遠隔診療とは?

AIの導入は、問診から診断、治療、そしてアフターケアに至るまで遠隔診療のあらゆるプロセスを高度化・効率化します。ここでは具体的な活用事例を3つのケースで見ていきましょう。

AI問診

多くの医療機関で課題となっているのが、長い待ち時間と、限られた診察時間です。特に初診では、患者さんから症状を詳しく聞き出すのに多くの時間を要します。

AI問診システムは、この課題を解決します。患者は来院前や待ち時間に、スマートフォンやタブレットを使ってAIの質問に回答するだけで詳細な問診を完了できます。

AIは、患者の回答内容に応じて質問を最適化し、症状や考えられる病名などを構造化して電子カルテに自動入力します。結果として、患者の状況に合わせた個別化医療を実現可能です。

患者は、自身の症状を焦らず正確に伝えられます。結果として、院内での待ち時間が短縮され、満足度の向上につながります。

AI画像診断

CTやMRIなどの医用画像診断は、専門的な知識と経験が求められます。しかし、地域によっては専門医が不足しており、診断に時間がかかったり、見逃しのリスクが懸念されたりするケースも少なくありません。

AI画像診断支援システムは、遠隔診療においても大きな力を発揮します。遠隔地のクリニックで撮影された医用画像をクラウド経由でAIが解析可能です。

病変の疑いがある箇所を検出し、医師の診断をサポートします。

生成AIによる医療事務自動化

医師は診断や治療だけでなく、膨大な量の事務作業もこなしています。特に、電子カルテの作成や退院時サマリー、紹介状などの文書作成は大きな負担となっています。

生成AI、特にLLM(大規模言語モデル)は、この事務作業を劇的に効率化します。診察中の医師と患者の会話をLLMがリアルタイムで認識・解析し、電子カルテのドラフトを自動で作成可能です。医師は最終的な確認と修正を行うだけで済みます。

結果として、文書作成に費やしていた時間を大幅に削減し、その分、患者と向き合う時間や研究、休息に充てることができます。

関連記事:「医療分野での生成AI活用法や事例、メリット、注意点を解説!」

▼累計1,000件以上の相談実績!お客様満足度96.8%!▼

遠隔診療で画像認識AIを活用するメリット

遠隔診療に画像認識AIを組み合わせることで、診断の質や業務効率が大きく向上します。以下では、具体的なメリットを解説します。

関連記事:「医療業界でのAI活用方法は?構造と課題から考える導入の注意点」

診断精度の向上

遠隔診療における画像認識AIは、診断精度の向上に貢献することが可能です。皮膚疾患や眼科領域、呼吸器関連の画像データなど視覚情報に基づく診断が求められる分野では、AIによる画像解析が医師の判断を強力にサポートします。

AIは人間の視覚が見落としやすい微細な変化を認識できるため、早期発見や誤診のリスク軽減につながります。例えば、皮膚科領域では、ほくろと悪性黒色腫(メラノーマ)との鑑別をサポートします。

客観的な経過観察

複数の画像データを比較し、時間経過による病変の進行状況を視覚的に提示することも可能であり経過観察にも有効です。医師の主観だけに頼らず、客観的なデータに基づいて治療効果を評価したり、治療方針を決定したりする際の大きな助けとなります。

AIの補助により、遠隔という制約があっても対面診療に近い精度での診断が期待されます。

医師の負担軽減が期待できる

診療現場では、限られた時間内に多数の患者へ対応する必要があり、画像診断や症状の見極めには時間がかかります。AIは画像データを自動的に解析し、異常の有無や疑わしいポイントをハイライトすることで医師の一次判断を支援します。

また、AIが一定の基準で診断補助を行うことで、初期スクリーニングの負担が減少し、医師はより高度な判断や治療方針の検討に集中できます。慢性疾患の経過観察や、再診時の比較診断などでは、AIが時系列データを分析して変化を抽出することで確認作業の効率化が図られるでしょう。

医療現場での長時間労働や人員不足が社会問題となる中、AIは人的リソースの補完として機能し、医師一人あたりの診療可能数を実質的に増やす役割を果たします。

ウェアラブルデバイスによる24時間体制モニタリング

画像認識AIとウェアラブルデバイスを組み合わせることで、遠隔診療における24時間体制のモニタリングが実現可能です。スマートウォッチやカメラ付きの装着型デバイスを用いれば患者の生体情報をリアルタイムに収集し、異常を自動検知できます。

このような24時間体制モニタリングは、高齢者や慢性疾患の患者に対して特に有効です。事後対応ではなく、リアルタイムでの見守りによって医療の安全性と信頼性が格段に高まります。

また、継続的な映像データをAIが学習することで、より精度の高い個別モニタリングが実現されます。これにより、医師は蓄積されたデータをもとに症状や再発リスクを評価でき、予防的な医療介入にもつなげることが可能です。

専門医の少ない地域でも対応可能

都市部に比べて地方や離島では、皮膚科や眼科、呼吸器内科など特定の診療科に属する医師の数が限られている傾向があります。そのため、専門的な診断を受けるには長距離の移動や待機時間が必要になり、これでは症状の進行を進めてしまうだけです。

このような課題に対し、画像認識AIは患者の撮影した患部画像を解析し、初期段階での異常検出やリスク評価を行うことで、専門医がいなくても一次診断に相当する情報を提供できます。

また、AIによる解析結果を医師が確認・承認する仕組みを採用すれば、遠隔地にいる専門医が複数の施設をまたいで対応できる体制が構築可能です。これにより、地域医療機関の医療レベルが平準化され、居住地にかかわらず診療を受けられるようになります。

遠隔診療にAIを導入する際の注意点

遠隔診療への画像認識AIの導入にあたっては、慎重な検討が必要です。以下では、導入時の注意点を4つ解説します。

個人情報・プライバシーの保護が必須

AIによる画像解析には、顔や体の一部、生活空間が映り込んだ映像など極めてセンシティブな情報が含まれます。これらの情報が不適切に取り扱われた場合、重大なプライバシー侵害や情報漏えいのリスクを招きかねません。

医療情報は個人識別性が高く、厳格な管理が求められます。そのため、クラウドを通じたデータ共有や外部AIベンダーによる解析を行う場合は、通信経路や保存先の暗号化、アクセス権限の制御が不可欠です。

また、データの収集・利用・保存・破棄といった各プロセスにおいて、責任を明確化することも重要です。

さらに、患者本人からの明確な同意取得(インフォームド・コンセント)も求められます。以下の点を丁寧に説明し、納得の上で同意を得る体制を整えることが信頼の構築につながります。

- AIを用いた診療であること

- どのようなデータが利用されたか

- どこに保存されるのか

遠隔診療にAIを導入する際は、個人情報保護の視点を徹底することが医療現場の信頼性維持において不可欠です。

学習データが偏ると誤認識が起こるリスクがある

画像認識AIの学習データの内容に偏りがあると、AIの判断にゆがみが生じ、誤認識につながるリスクがあります。特定の年齢層や人種、疾患パターンに偏ったデータのみで学習したAIは、その他の患者に対して正確な診断を下せなくなるでしょう。

診療精度のばらつきは遠隔診療における医療格差や誤診の原因となるため、開発段階でのデータ収集方針が極めて重要です。

また、患者の生活環境や撮影条件が異なることで、画像品質にもばらつきが生じます。照明や背景、撮影距離などの違いもAIの判断に影響を与える要素であり、現場での運用においてはデバイスや撮影方法の標準化が不可欠です。

遠隔診療において信頼性の高いAIを活用するためには、こうした学習データ品質への配慮が欠かせません。

通信インフラ・操作環境の安定

遠隔診療における画像認識AIの効果を最大限に引き出すには、安定した通信インフラと適切な操作環境の整備が前提となります。画像や映像をリアルタイムで解析・送信するためには、高速かつ安定したインターネット回線が欠かせません。

通信速度が不十分である場合、画像の解像度が低下し、AIによる解析精度にも悪影響を及ぼします。特に通信環境が脆弱な地域では、遠隔診療の実施そのものが困難になる場合も想定されます。

AIを活用するにあたっては、ウェアラブルデバイスやアプリの操作に慣れていることも必要です。患者側にITリテラシーが不足していると誤った操作やデータ送信の失敗が起こりやすく、診療に支障をきたす恐れがあります。

一方、医療提供者側としても、AIの導入に伴って新たな操作機器やモニタリングシステムへの習熟が求められます。導入時には通信テストや操作研修を実施し、トラブル時の対応手順も明確にしておくことが重要です。

結果の説明責任が求められる

AIが診断補助においては、最終的な診断や治療の判断は医師が行う必要があり、その結果について患者に説明しなければなりません。

画像認識AIは、解析結果を数値やアノテーションで提示することが多く、これをどのように患者へ伝えるかが重要です。医師はAIが導き出した所見の根拠や限界、推論の信頼性についても理解した上で、自らの見解を補足し、患者が納得できる形で情報提供を行う責任があります。

また、診療記録やデータログの管理体制も、アカウンタビリティーの対象です。AIが関与した診療プロセスが適切に記録・保存されていなければ、後に問題が発生した際に経緯を説明することが困難になります。

AIはあくまで医師の判断を支援するツールであることを明確にし、活用に際しても倫理的な責任を自覚することが不可欠です。

関連記事:「XAIとは?解釈性の高い出力へのアプローチ手法、メリット・デメリット、活用分野」

遠隔診療×画像認識AIの導入実例

以下では、遠隔診療における画像認識AIの導入事例を紹介します。

関連記事:「医療業界でのAI導入事例は?ヘルスケア・看護・病院での活用サービス・メリット」

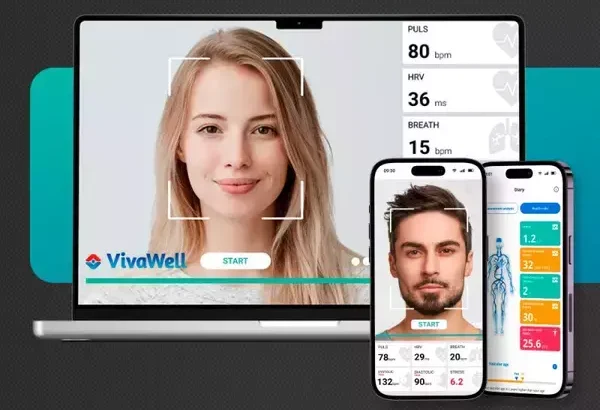

Shen.AI:顔認識技術を活用した遠隔健康チェックシステム

エストニア発のShen.AIが開発した顔認識AIベースの健康チェック技術を、ヘルステック企業VivaWellが遠隔診療に導入しました。この診療システムは、スマホやPCのカメラを用いて、顔スキャンによるバイタルモニタリングを実現します。

顔を数十秒間スキャンするだけで、心拍数・血圧・呼吸数・BMI・心拍変動(HRV)など30種類以上の健康指標をリアルタイムに推定します。すべてクラウドを介さず、解析は端末上で行われるため、通信遅延やプライバシー面でも優れた運用性を備えています。

富士フイルムメディカル:画像診断AIプラットフォームで医師の読影業務の効率化を図る

富士フイルムメディカル株式会社は、2024年8月にAI読影支援ツール「SYNAPSE SAI viewer Ver2.5」の提供を開始しました。CTやMRIなどの医療画像上でAIが臓器を自動検出し解析を行い、読影業務における医師の負担を軽減するために設計されています。

搭載されている機能は以下の通りです。

- 椎体高さの自動計測:CT画像上で椎体の高さを測定し、骨粗鬆症リスクのある部位を強調表示

- 臓器別の「SAIフィルタ」強化:甲状腺、腎臓、胆嚢などの高吸収/低吸収領域をハイライト表示し、計測と所見文候補の自動入力が可能

- 大動脈ビューの比較表示機能:Ver2.4以来搭載されている大動脈瘤計測機能を改良し、過去検査との経時比較を容易にする表示方式を採用

これらの機能により、医師は異常部位を迅速に特定でき、測定誤差や所見文作成の負担が軽減されます。「SYNAPSE SAI viewer Ver2.5」によって読影精度と業務効率を両立させ、高精度な診断環境の構築に貢献しています。

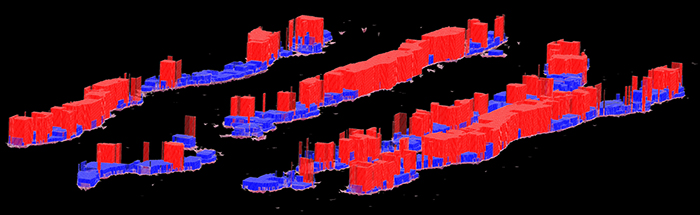

NEC・理化学研究所・日本医科大学:医療ビッグデータを多角的に解析するマルチモーダルAI

日本電気株式会社(NEC)、理化学研究所(理研)、日本医科大学は、電子カルテや病理画像など複数の医療データを統合解析するマルチモーダルAIを共同で構築しました。単一データでは把握しきれない疾患の特徴を高精度に抽出し、予後予測や治療計画への応用を可能にします。

この共同開発では、それぞれ以下の技術を提供し、三者の強みを融合させる体制を整えています。

- NEC:電子カルテ統合プラットフォーム

- 理化学研究所:高精度なモダリティ式画像解析

- 日本医科大学:臨床検証データ

開発されたAIは、前立腺がんの手術前データに基づいて検証され、従来の予測モデル(Kattan Nomogram)よりも再発予測精度が最大約10%向上しました。電子カルテによる臨床情報と病理画像を同時解析し、再発年数に応じた予測因子パターンも明らかにしています。

このマルチモーダルAIは、遠隔地においても診療の質を担保し、精度の高い治療支援を可能にします。今後は、前立腺がん以外の疾患領域への展開も見据えた実用化が注目されているようです。

遠隔診療についてよくある質問まとめ

- 遠隔診療で画像認識AIを使うメリットは何ですか?

主に5つのメリットがあります。

- 診断精度の向上: 人間の目では見落としやすい微細な変化をAIが検出し、早期発見や誤診リスクの軽減につながります。

- 客観的な経過観察: 病変の進行状況をデータで比較し、客観的な治療効果の評価を可能にします。

- 医師の負担軽減: AIが一次判断を支援することで、医師はより高度な判断に集中できます。

- 24時間体制モニタリング: ウェアラブルデバイスと連携し、患者のバイタル情報を常時監視・異常検知します。

- 専門医不足の解消: 専門医がいない地域でも、AIの支援により質の高い一次診断情報を提供できます。

- 遠隔診療にAIを導入する際に注意すべき点は何ですか?

以下の4点に注意が必要です。

- 個人情報・プライバシーの保護: 通信の暗号化やアクセス制御を徹底し、患者から明確な同意を得る必要があります。

- 学習データの偏りによる誤認識リスク: AIの学習データに偏りがあると診断精度に影響するため、多様なデータで学習したAIの選定が重要です。

- 通信インフラ・操作環境の安定: 高速で安定した通信環境の確保と、医師・患者双方のITリテラシーへの配慮が求められます。

- 結果の説明責任: 最終的な診断責任は医師にあり、AIの解析結果を患者が納得できるよう説明する責任が伴います。

- 遠隔診療にAIを導入する際に注意すべき点は何ですか?

以下の4点に注意が必要です。

- 個人情報・プライバシーの保護: 通信の暗号化やアクセス制御を徹底し、患者から明確な同意を得る必要があります。

- 学習データの偏りによる誤認識リスク: AIの学習データに偏りがあると診断精度に影響するため、多様なデータで学習したAIの選定が重要です。

- 通信インフラ・操作環境の安定: 高速で安定した通信環境の確保と、医師・患者双方のITリテラシーへの配慮が求められます。

- 結果の説明責任: 最終的な診断責任は医師にあり、AIの解析結果を患者が納得できるよう説明する責任が伴います。

まとめ

画像認識AIは、遠隔診療における医療精度と効率を飛躍的に高める技術として注目されています。特に日本においては、画像認識AIを用いた遠隔診療が社会問題の解決につながることも期待されるでしょう。

これから遠隔診療へのAI活用を検討する企業や医療機関は、技術面の導入だけでなく、現場の運用環境や説明責任を果たす体制づくりに取り組むことが求められます。まずは自施設におけるニーズを明確化し、小規模な実証導入から着手するのが現実的なアプローチと言えるでしょう。

導入に際しては、実績あるAIソリューションの選定と、専門ベンダーとの連携がポイントです。将来的には、画像認識AIと多様な医療データを連携させることで、より高度なマルチモーダル遠隔医療の実現が期待されます。

AI Marketでは

AI Marketの編集部です。AI Market編集部は、AI Marketへ寄せられた累計1,000件を超えるAI導入相談実績を活かし、AI(人工知能)、生成AIに関する技術や、製品・サービス、業界事例などの紹介記事を提供しています。AI開発、生成AI導入における会社選定にお困りの方は、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

𝕏:@AIMarket_jp

Youtube:@aimarket_channel

TikTok:@aimarket_jp

運営会社:BizTech株式会社

弊社代表 森下𝕏:@ymorishita

掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp