【AI用語解説】ハイプ・サイクル

最終更新日:2021年04月24日

ハイプ・サイクル

ハイプ・サイクルとは、AIやIoTといった最新テクノロジーの期待度や成熟度などの進化段階を示す指標であり、米国のガートナー社および日本のガートナー ジャパン株式会社が毎年発表しています。ハイプ・サイクルは、マーケティング領域だけでなく、経営観点も広く活用されるようになっています。

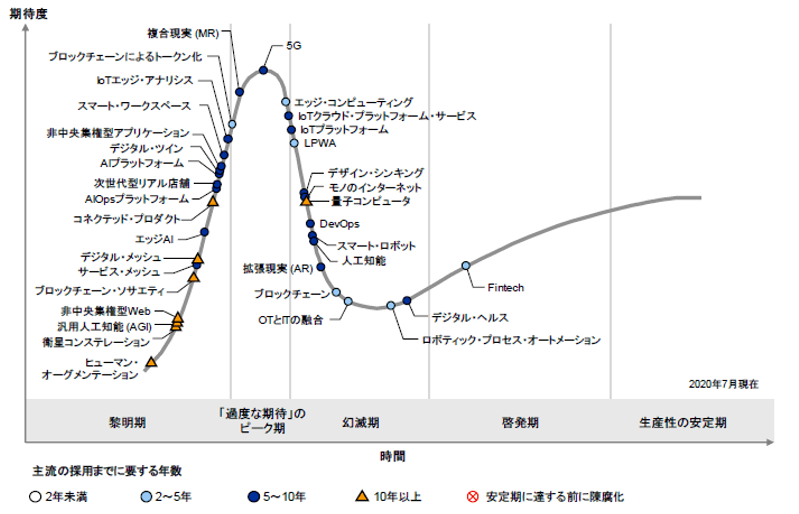

上図は、2020年9月にガートナー ジャパンが発表したハイプ・サイクルです。(日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル:2020年)

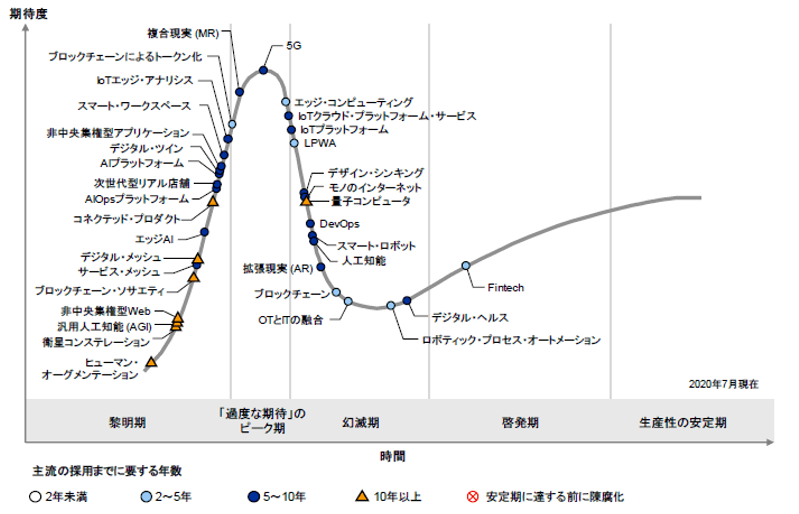

また、米国のガートナー社が2020年8月に発表したハイプ・サイクルは下記図のようになっており、日本のハイプ・サイクルとは多少異なります。(先進テクノロジのハイプ・サイクル:2020年)

ガートナー社では、ハイプ・サイクルに表示されている進化の段階を以下のように説明しています。

・黎明期:

潜在的技術革新によって幕が開きます。初期の概念実証 (POC) にまつわる話やメディア報道によって、大きな注目が集まります。多くの場合、使用可能な製品は存在せず、実用化の可能性は証明されていません。・「過度な期待」のピーク期:

初期の宣伝では、数多くのサクセスストーリーが紹介されますが、失敗を伴うものも少なくありません。行動を起こす企業もありますが、多くはありません。・幻滅期:

実験や実装で成果が出ないため、関心は薄れます。テクノロジの創造者らは再編されるか失敗します。生き残ったプロバイダーが早期採用者の満足のいくように自社製品を改善した場合に限り、投資は継続します。・啓発期:

テクノロジが企業にどのようなメリットをもたらすのかを示す具体的な事例が増え始め、理解が広まります。第2世代と第3世代の製品が、テクノロジ・プロバイダーから登場します。パイロットに資金提供する企業が増えます。ただし、保守的な企業は慎重なままです。・生産性の安定期:

主流採用が始まります。プロバイダーの実行存続性を評価する基準がより明確に定義されます。テクノロジの適用可能な範囲と関連性が広がり、投資は確実に回収されつつあります。

AI Marketの編集部です。AI Market編集部は、AI Marketへ寄せられた累計1,000件を超えるAI導入相談実績を活かし、AI(人工知能)、生成AIに関する技術や、製品・サービス、業界事例などの紹介記事を提供しています。AI開発、生成AI導入における会社選定にお困りの方は、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

𝕏:@AIMarket_jp

Youtube:@aimarket_channel

TikTok:@aimarket_jp

運営会社:BizTech株式会社

弊社代表 森下𝕏:@ymorishita

掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp