アラヤと本田技術研究所、MRI対応シミュレーターを活用した安全運転の脳メカニズム解明に成功

最終更新日:2025年03月07日

記事監修者:AI Market ニュース配信チーム

株式会社アラヤは2025年3月5日、本田技術研究所との共同研究により、MRI対応運転シミュレーターを用いて安全運転に関わる脳活動と視覚行動の相関を解明したと発表した。

この研究成果は10月5日から9日にかけてシカゴで開催されるSociety for Neuroscienceの学術大会Neuroscience 2024にて発表されており、安全運転能力と特定の脳領域の活動に明確な関連性があることを科学的に実証している。

- MRI対応運転シミュレーターによる実験で安全運転が上手な人は特定の視覚行動パターンと脳活動の特徴を持つことが判明

- 安全運転の参加者ほどリスク車両を長時間注視し、状況理解と運転行動選択に関わる脳領域(上側頭溝前部・上前頭回・前部帯状回)の活動が高い傾向

- 安全運転能力と他車両の行動予測に関わる脳領域(側頭頭頂接合部)の活動の相関関係を発見し、認知機能補助型運転支援システム開発への応用に期待

この研究は、交通事故の多くが運転手の判断ミスや見落としなどの人的エラーに起因していることを背景に実施された。特に高齢化が進む日本では、運転による事故防止が重要な社会課題となっている。

これまでの研究からは、事故を起こしやすいドライバーと安全運転のドライバーでは運転中の目の動きに違いがあることが判明していたが、なぜそのような違いが生じるのか、また、その違いが脳のどのような働きと関係しているのかは明らかになっていなかった。

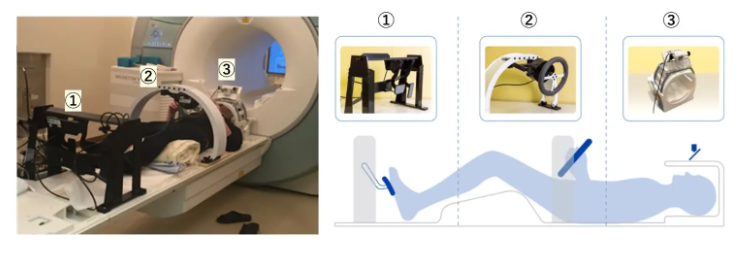

実験では、MRI内で利用可能な特殊な運転シミュレーターを使用し、実車同様のハンドルやペダル操作が可能な環境で実施された。

参加者が運転している車に衝突するリスクがある他の車両に対する反応を観察し、右側のサイドミラーに映るリスク車両をどのように視覚的に認識し、それに対してどのようなブレーキ操作を行うのかを調査した。同時に、その時の脳の活動を詳細に記録し、安全運転に必要な脳の働きを分析した。

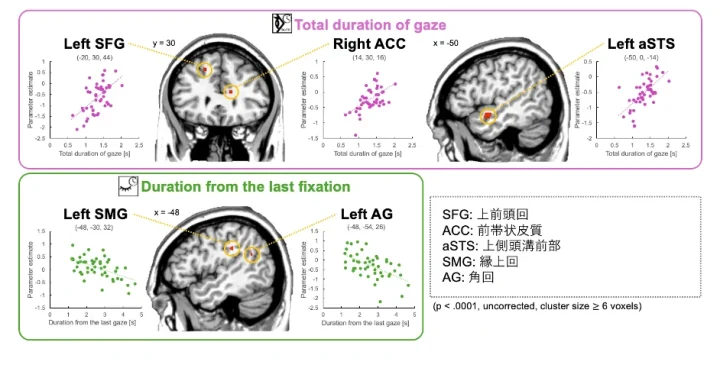

研究の結果、安全運転ができていた急ブレーキが少ない参加者ほど、リスク車両を見た時間を合計するとトータルで長い時間注目していたという関連が明らかになった。これらの参加者では状況の言語的・空間的な理解に関わる脳の領域(上側頭溝前部・上前頭回)と適切な運転行動の選択に関わる脳の領域(前部帯状回)の活動が高くなっていることが判明した。

さらに、安全運転ができていた参加者ほどリスク車両に最後まで視線を向けているという関連も明らかになり、これらの参加者では他の車両のドライバーの視点に立って行動を予測することや運転行動の決定に関わる脳の領域(側頭頭頂接合部)の活動が高くなっていることが確認された。

AI Market の見解

アラヤと本田技術研究所の共同研究は、ニューロサイエンスとモビリティ技術の融合による画期的な成果だ。fMRIを用いた運転時の脳活動分析は、単なる行動観察を超えた神経科学的アプローチにより、安全運転の本質的メカニズムの解明に寄与している。

特に注目すべきは、安全運転と特定の脳領域活動の相関関係を定量的に示した点で、これは次世代の運転支援システムやAI開発における重要な知見となる。例えば、認知機能の低下した高齢ドライバーに対して、脳の特定領域の活動を補完するような支援システム開発につながる可能性がある。

また、自動運転AIの設計においても、熟練ドライバーの神経活動パターンを模倣することで、より人間に近い安全な判断を行うシステム開発に応用できるだろう。

参照元:PR TIMES

AI Market ニュース配信チームでは、AI Market がピックアップするAIや生成AIに関する業務提携、新技術発表など、編集部厳選のニュースコンテンツを配信しています。AIに関する最新の情報を収集したい方は、ぜひ𝕏(旧:Twitter)やYoutubeなど、他SNSアカウントもフォローしてください!

𝕏:@AIMarket_jp

Youtube:@aimarket_channel

TikTok:@aimarket_jp

過去のニュース一覧:ニュース一覧

ニュース記事について:ニュース記事制作方針

運営会社:BizTech株式会社

ニュース掲載に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-press@biz-t.jp