商品分類を画像認識AIで自動化できる?メリットや導入時の注意点、導入実例を徹底解説!

最終更新日:2025年08月20日

- 手作業による商品分類は、コスト増大・品質のばらつき・販売機会の損失といった経営課題に直結

- 画像認識AIの活用は、分類作業の自動化による効率化だけでなく、データに基づいた販売戦略や顧客体験の向上にも貢献

- AI導入を成功させるには、ツールの導入だけでなく、明確な目的設定、PoCによる事前検証、既存システムとの連携といった計画的なプロジェクト推進が不可欠

近年、ECサイトや小売業界では取り扱う商品数が増加し、従来の手動による分類作業では対応が難しくなりつつあります。そこで注目されているのが、画像認識AIを活用した商品分類の自動化です。

画像から商品特徴を瞬時に分析し、正確なカテゴリへ自動振り分けを行う技術は、作業効率の向上やヒューマンエラーの削減に貢献します。

この記事では、画像認識AIによる商品分類の活用方法、メリットや導入時の注意点、導入事例について解説します。社内の商品分類を効率化させたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

画像認識に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

・物体検出、異常検知、類似画像検索等

完全無料・最短1日でご紹介 画像認識に強いAI会社選定を依頼する

画像認識に強いAI開発会社をご自分で選びたい場合はこちらで特集していますので併せてご覧ください。

目次

商品分類とは?

商品分類とは、商品を色、形、サイズ、用途、ブランドといった定められたルールに基づき整理する作業を指します。小売業や製造業、ECサイト運営などで幅広く活用されており、販売戦略、マーケティング分析の基盤となる技術です。

商品分類の精度は、顧客への商品提案や販売データの分析成果に直結します。特にECサイトで商品カテゴリが適切に設定されていないとユーザーの検索性が低下し、購買機会を損失する可能性もあります。

近年、取り扱う商品数が膨大になっていることで、従来の手動による分類作業では限界が生じてきました。そのため、画像認識AIによる画像分類を活用した商品分類の自動化が注目されています。

従来手法(手動)の課題

従来の手動による商品分類には、以下のような課題が存在します。

- 作業工数が多い

- 分類精度の一貫性を維持するのが難しい

- 属人化

- 販売機会の損失

商品数が多いほど分類作業に時間と人手がかかり、担当者の負担が増加します。特に、新商品が毎日大量に入荷するECサイトなどでは商品登録がボトルネックとなり、事業成長の足かせになりかねません。

また、担当者ごとに分類基準や判断に差が生まれやすく、精度のばらつきや属人化も問題とされていました。担当者の退職や異動によるノウハウの喪失も深刻な問題です。

商品登録が遅れれば、その分だけ販売開始も遅れます。また、誤ったカテゴリに分類された商品は顧客の目に触れる機会を失い、知らないうちに販売機会を損失しているケースも少なくありません。

こうした背景から、手動による商品分類の限界が顕在化しており、効率性と正確性の両立が求められています。

画像認識に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

・物体検出、異常検知、類似画像検索等

完全無料・最短1日でご紹介 画像認識に強いAI会社選定を依頼する

商品分類を自動化する手順

商品分類においては、作業の自動化によって効率が飛躍的に向上します。自動化は作業員の負担軽減にもつながるため、システムの改善に積極的に取り組むべきでしょう。

商品分類を自動化するまでの手順は、以下の通りです。

- 分類の目的と基準を定める

- 商品情報の収集・整理

- 分類結果を可視化・共有する

- 分類基準や内容を定期的に見直す

以下では、それぞれの流れについて解説します。

現状業務の徹底的な可視化

まず、現在の業務を解像度高く理解することから始めます。

- 誰が: 正社員、派遣社員、外部委託先など、誰が作業を担っているか?

- 何を: どの商品カテゴリを対象にしているか?

- どのように: どのような手順、ルール、システムを使って分類しているか?

- どれくらい: 1商品あたり何分、1日あたり何件、月間何時間、総額いくらのコストがかかっているか?

この洗い出しを通じて、「時間がかかりすぎている」「担当者による品質のバラつきが大きい」といった具体的な課題と、それがビジネスに与える影響(コスト、機会損失など)を定量的に把握します。

あるべき姿と目的(KGI/KPI)の設定

次に、自動化によって「どのような状態を実現したいのか」というゴールを明確にします。

商品分類を自動化するにあたり、最初に行うべき工程が、分類の目的と基準を定めることです。分類の目的が不明確なままでは判断基準が曖昧になり、AIの設計や学習にも支障をきたします。

- 目的(KGI – 重要目標達成指標): 「商品登録コストを30%削減する」「顧客のサイト内検索経由のCVRを1.5倍にする」などビジネスレベルでの最終目標を定めます。

- 目標(KPI – 重要業績評価指標): KGIを達成するための中間指標として、「商品登録のリードタイムを48時間から8時間に短縮する」「AIによる自動分類の正解率を95%以上にする」といった測定可能な具体的な目標を設定します。

例えば、在庫管理の効率化を目的とする場合と顧客への商品提案を最適化する場合とでは、分類に求められる粒度や観点が異なるため注意が必要です。

また、分類基準は社内で統一されたルールとして定義し、文書化しておくことが重要です。商品名、型番、素材、サイズ、用途、色、画像など、どの情報をもとに分類を行うかを明確にすることでAIモデルに対する学習データの整備や評価軸の設計がスムーズになります。

対象範囲の決定と投資対効果の概算

全ての業務を一度に自動化するのは現実的ではありません。可視化した課題と設定した目標に基づき、「どこから手をつけるか」を決定します。

- ROI(投資対効果)が高い領域: 最も人件費がかかっている、あるいはミスによる機会損失が大きいカテゴリ

- スモールスタートに適した領域: 商品の種類が比較的少なく、分類ルールが明確なカテゴリ

この段階で、対象範囲における大まかな投資対効果を試算し、プロジェクトを進めるべきかどうかの初期判断を行います。

また、AIを活用するのであれば、この段階で必要な教師データの準備を開始できます。教師データは、商品画像と、それに対応する正しいカテゴリタグをセットにしたデータです。画像の収集や、正解ラベルを付与する「アノテーション」という作業を行います。

PoC(概念実証)で小さく試して、実現可能性を検証

企画・構想フェーズで立てた仮説が本当に正しいのか、机上の空論で終わらせないために小規模な環境で実際に試してみるのがPoC(Proof of Concept)です。

準備した教師データをAIモデルに学習させ、小規模な自動化ツール(プロトタイプ)を開発・導入します。重要なのは、必ず現場の担当者を巻き込むことです。

実際にツールを使ってもらい、操作性や分類結果の妥当性についてフィードバックを得ることで実用性の高いシステムへと繋がります。

PoCの結果(かかったコスト、削減できた工数、達成できた精度など)を基に、投資対効果をより具体的に再評価します。

本格導入・展開

PoCで有効性が確認できたら、いよいよ本番環境への導入です。PoCで得た知見を反映し、実際の業務で利用するためのシステムを構築します。

ECサイト、在庫管理システム、基幹システムといった既存システムとのAPI連携は、このステップの重要なポイントです。

自動化ツールの導入は、必ず既存の業務フローに変化をもたらします。新しいフローを設計し、マニュアルを整備するだけでなく、現場担当者への丁寧なトレーニングや導入初期の問い合わせに対応するサポート体制を整えることがスムーズな移行と定着化の鍵となります。

分類基準や内容を定期的に見直す

商品分類を自動化した後も、分類基準や内容を定期的に見直すようにしましょう。市場の変化や新商品の登場、ユーザーの検索傾向の変化に合わせて、当初設定した分類体系も修正する必要があります。

例えば、トレンドや機能性の進化によって新たなカテゴリとして独立するケースや、既存の商品群に対して新しい分類軸を追加した方がユーザーにとって分かりやすくなるケースが想定されます。

こうした変化を見逃さないためには、商品分類の運用状況を定期的にモニタリングし、フィードバック体制を整えることが求められます。

AIモデルを活用している場合でも、学習データが古くなると分類精度が低下する可能性があるため、新たに追加された商品や修正された情報をもとに、モデルの再学習や分類ロジックの調整を行うことが重要です。

AI商品分類の仕組み

AIは、主に2つの技術を組み合わせて、人間のように、あるいはそれ以上に商品を正確に理解し、分類します。

画像認識AI

商品画像から、色、形、素材、デザイン、ロゴといった視覚的な特徴をAIが自動で抽出します。人間が目で見て商品を判断するように、AIも画像から得られる情報で分類を行います。

活用例として以下が挙げられます。

- アパレルEC: 商品画像から「ワンピース」「半袖」「ストライプ柄」「Vネック」といった複数の特徴タグを瞬時に付与し、詳細なカテゴリに自動分類する。

- 中古品査定: スマートフォンで撮影された商品の画像から傷や汚れの状態を自動で検知し、査定の精度と客観性を高める。

LLM(大規模言語モデル)

従来からの自然言語処理(NLP)がキーワードの一致を主としていたのに対し、近年のLLM(大規模言語モデル)は、人間のように文章の文脈やニュアンスを深く理解できるのが大きな特徴です。

LLMは、商品名や商品説明文、さらには顧客レビューといった膨大なテキストデータを読み解き、商品の本質的な価値や用途を捉えて分類します。

例えば、「静かなオフィスでも気兼ねなく使える、打鍵音を抑えたキーボード」という商品説明文から、単に「キーボード」と分類するだけでなく、「PCアクセサリ > キーボード > 静音タイプ > オフィス向け」といった、利用シーンや特徴に基づいた極めて精緻な分類を自動で行います。

画像認識に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

・物体検出、異常検知、類似画像検索等

完全無料・最短1日でご紹介 画像認識に強いAI会社選定を依頼する

商品分類に画像認識AIを活用するメリット

商品分類に画像認識AIを活用することで、これまで手作業では難しかった工程の効率化と精度向上が期待できます。

商品分類の自動化が可能

画像認識AIを活用することで、これまで人手に頼っていた商品分類の工程を自動化することが可能です。AIが画像から商品の特徴を自動的に識別し、あらかじめ定めたカテゴリに分類することで作業負担を大幅に軽減できます。

例えば、アパレル分野であれば「半袖Tシャツ」「長袖シャツ」「ワンピース」などを、AIは形状・色・デザイン要素を学習してカテゴリへ振り分けることが可能です。これにより、人的ミスや基準のばらつきを抑えた安定的な分類運用が実現します。

分類精度の向上

AIは膨大な商品画像データを一貫した基準で学習するため、属人的な判断ミスを防ぎ、安定した分類結果を出力できます。形状やデザインが似ているカテゴリーでも、画像認識AIのパターン認識能力が有効です。

また、分類ルールの追加や変更にも対応できるのが画像認識AIの強みです。新カテゴリの追加や分類基準の微調整に対しても、AIモデルを再学習させることで高精度な分類が維持されます。

これにより、分類基準が複雑化しても対応が可能となり、ユーザーの好みに合わせたレコメンドシステムの精度が上がり、運用面でも安定したパフォーマンスが期待できます。

データドリブンな意思決定の促進

画像認識AIを活用した商品分類は、企業におけるデータドリブンな意思決定を後押しします。

AIによって分類された商品データは、統一されたカテゴリ情報として一元管理されるため、売上分析・在庫状況・購買傾向などをより精緻に可視化できるようになります。これにより、客観的なデータに基づいた判断が可能です。

また、顧客の購買傾向をリアルタイムで捉えることで、トレンド予測や仕入戦略の見直しにも役立ちます。こうした動きは、企業全体の意思決定のスピードと精度を高める要因となるでしょう。

画像認識AIによって整理された商品分類データは、日々の業務を支えるだけでなく、経営判断の根拠となる重要な資産として活用されていきます。

商品検索性の向上による顧客体験の向上

画像認識AIによる商品分類は、ユーザーの検索性を大幅に高め、顧客体験の向上にも直結します。AIによってカテゴライズされることで、サイト内検索やフィルター機能の利便性が向上します。

検索ワードと分類が一致していない場合でも、類似商品の推薦や代替候補の提示など、精度の高いレコメンドが実現可能です。

また、画像ベースの検索機能と組み合わせることで、ユーザーが手元の画像をアップロードするだけで、該当する商品を自動的に表示するといった体験も可能です。従来のキーワード検索では拾えなかったニーズにも対応でき、ユーザーの離脱防止にもつながります。

商品分類に画像認識AIを導入する際の注意点

画像認識AIの活用は、商品分類の自動化を進める上で不可欠な技術ですが、導入時にはいくつかの注意点があります。

学習データの品質しだいで誤分類のリスクが高まる

画像認識AIによる商品分類において、学習データの偏りはAIが誤分類を引き起こす原因となります。

AIは過去に学習したデータをもとに商品を分類するため、特定のカテゴリや特徴に偏ったデータばかりを与えてしまうと、その傾向に引きずられた判断を下すようになります。その結果、別カテゴリに属すべき商品が誤って分類されるリスクが高まります。

また、以下の条件が同じ画像ばかりで学習させると、実際の運用環境下において対応できなくなるケースも想定されます。

- 背景

- 撮影角度

- 光の当たり方

このようなリスクを避けるには、AIに与える学習データを、多様な商品群や撮影条件からバランスよく収集することが必要です。また、学習段階での検証やテストデータによる精度確認を行い、誤分類の傾向を把握・修正するようにしましょう。

既存の在庫管理システムやEC管理ツールとの連携が必要

画像認識AIだけが高精度な分類結果を出しても、それが業務システムと接続されていなければ、現場での活用にはつながりません。そのため、分類された商品情報を在庫管理システムに反映させ、連携させることが重要です。

連携に際しては、AIシステムと既存システムにおけるデータ形式の違いやAPI対応の有無といった技術的な調整が必要です。既存システムの仕様によっては、中間サーバーや変換ツールを介した設計が求められることもあります。

AI単体での導入にとどまらず、システム全体との連携を見据えた設計と運用体制が求められます。

関連記事:「AIによる在庫最適化で業務効率UP!活用事例、特徴、需要予測における効果や問題点も解説」

AIモデルの定期的な更新が不可欠

画像認識AIによる商品分類を安定して運用するには、AIモデルの定期的な更新が不可欠です。AIは一度学習すれば永久に高精度な分類を維持できるわけではなく、市場の変化や商品ラインアップの拡充に合わせて継続的に学習する必要があります。

過去の学習データに存在しないパターンにはAIが対応できず、誤分類の原因となるでしょう。

こうした課題に対応するには、定期的に新しい商品データや運用データを収集し、AIモデルを再学習させることが必要です。分類結果に対する社内フィードバックや、誤分類データの蓄積を活用すれば、モデルの精度を継続的に改善できます。

目視チェックや検証フローの導入が必要

画像認識AIによる完全自動での運用には限界があり、目視チェックや検証フローの導入が必要になります。人による確認と修正の体制を組み込むことで、分類の正確性と運用の信頼性を担保することが可能です。

例えば、新商品が大量に追加されるタイミングや分類基準を見直した直後は特に、AIの出力結果に対する人的チェックが欠かせません。検証フローでは一定割合の分類結果をサンプルとして抽出し、正確性を評価するのがおすすめです。

誤分類が発見された場合には、その内容を記録し、モデルの再学習に活用することで継続的な精度向上につなげることができます。

また、AIの判断に対して、最終的な判断権を持つ担当者を決めておくこともポイントです。これにより誤分類による影響を最小限に抑えつつ、現場の信頼を得ながらAI導入を進めることが可能です。

画像認識に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

・物体検出、異常検知、類似画像検索等

完全無料・最短1日でご紹介 画像認識に強いAI会社選定を依頼する

商品分類に画像認識AIを組み合わせた導入実例

画像認識AIを活用した商品分類は、実際の現場でも導入が進んでいます。以下では、画像認識AIを活用したレジシステムを導入している株式会社サニーサイドについて紹介します。

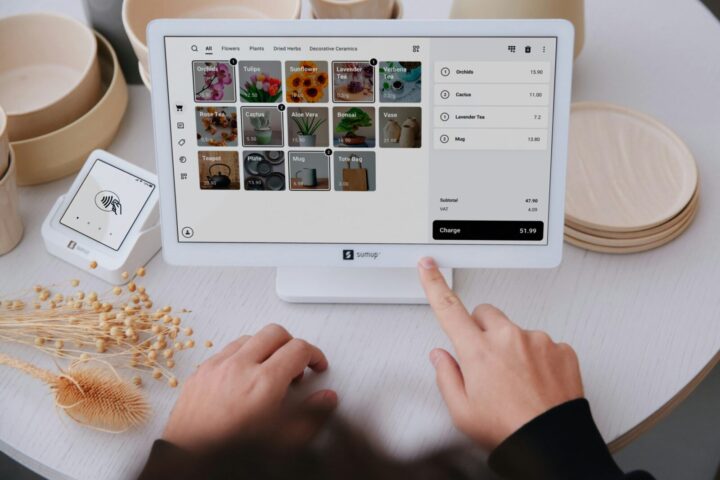

サニーサイド:画像認識AIを組み合わせたレジシステム

株式会社サニーサイドでは、株式会社ブレインが開発した画像認識AI活用のレジシステム「BakeryScan」を導入しています。トレイ上に載せられたパンをカメラで撮影し、色・形・大きさ・焼き加減などの特徴を約1秒でAIが認識し、商品名や価格を一括表示します。

新人スタッフでもすぐに扱える操作性が評価され、約1〜2ヶ月必要だった研修期間を大幅に短縮することが可能です。

「BakeryScan」は、世界初のパン専門AIレジとして2013年に製品化され、国内外1,500台以上の導入実績を誇ります。導入効果として、レジ業務の高速化や省人化などが報告されており、スマレジ連携によるバージョンアップも進められています。

商品分類についてよくある質問まとめ

- 商品分類とは何ですか?

商品分類とは、商品を色、形、用途、ブランドといったルールに基づき整理する作業です。この分類が正確であるほど、顧客は商品を見つけやすくなり(顧客体験の向上)、企業は精度の高い販売データ分析(販売戦略の立案)が可能になるため、ビジネスの基盤として非常に重要です。

- 商品分類に画像認識AIを活用するメリットは何ですか?

主なメリットは以下の4点です。

- 自動化による効率化: 人手で行っていた分類作業を自動化し、作業負担とコストを大幅に削減します。

- 精度の向上: AIが一貫した基準で作業するため、担当者による判断のばらつきやミスを防ぎ、品質が安定します。

- データドリブンな意思決定: 正確に分類されたデータは、売上分析や在庫最適化など、客観的なデータに基づく戦略立案を促進します。

- 顧客体験の向上: サイト内検索の精度が上がり、顧客が目的の商品を素早く見つけられるようになります。

- 商品分類で活用されるAI技術は?

商品分類で主に活用されるAI技術は、「画像認識AI」と「自然言語処理(NLP)」の2つです。これらのAI技術は単体でも効果を発揮しますが、両方を組み合わせることで、より高精度な商品分類が可能になります。

- 商品分類に画像認識AIを導入する際、どんなことに注意すればよいですか?

注意すべき点は主に以下の4点です。

- 学習データの品質: AIの精度は学習データに左右されるため、多様で偏りのない高品質なデータ準備が不可欠です。

- 既存システムとの連携: 在庫管理システムやECサイトなど、既存の業務システムとスムーズに連携できる設計が必要です。

- モデルの定期的な更新: 新商品やトレンドに対応するため、定期的にAIモデルを再学習させ、性能を維持する必要があります。

- 目視チェックの導入: AIの判断を補うため、人による最終確認のフローを組み込み、分類の信頼性を担保することが重要です。

まとめ

商品分類に画像認識AIを活用することで、業務効率と精度の大幅な向上が実現できます。特に、商品の視覚的特徴を自動で識別・分類できる識別システムは、EC運営や在庫管理の最適化に直結するでしょう。

その効果を最大限に引き出すには、AIを導入する目的を明確にし、自社の業務プロセスに合わせて計画的に導入を進めることが重要です。やみくもにツールを導入しても、学習データの品質問題や既存システムとの連携の壁に直面する可能性があります。

まずは自社の商品分類プロセスを整理し、どの部分にAIが有効かを見極めることから始めましょう。もし、具体的な導入計画の策定や、自社に最適なAI技術の選定に専門的な知見が必要だと感じた際は、AI開発の専門家へ相談することをおすすめします。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、お客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。

AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp

Youtubeチャンネル:@aimarket_channel

TikTok:@aimarket_jp

運営会社:BizTech株式会社

掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp