AI導入・開発に使える補助金・助成金とは?違いや申請する際の注意点、手順を徹底解説【2025年最新版】

最終更新日:2025年08月19日

AI開発や導入にかかるコスト圧縮に有効なのが、国や自治体が提供する補助金や助成金です。

近年では、AIを含むIT関連に多くの補助金を活用できるようになっており、導入や開発にかかるコストを軽減することが可能です。

この記事では、AI開発に使える補助金や申請手続きにおける注意点、手順を解説していきます。活用できる補助金をまとめましたので、AIの開発や導入においてコストを気にしている方は、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:「AI開発の基本からシステム構築の手順や流れを徹底解説!失敗しないための注意点も紹介」

貴社ニーズに特化したAI開発に強い開発会社の選定・紹介を行います

今年度AIシステム開発相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

・画像認識、予測、LLM等、AI全対応

完全無料・最短1日でご紹介 AI開発に強い会社選定を依頼する

AI開発会社を自力で選びたい方はこちらで特集していますので併せてご覧ください。

目次

補助金と助成金の違い

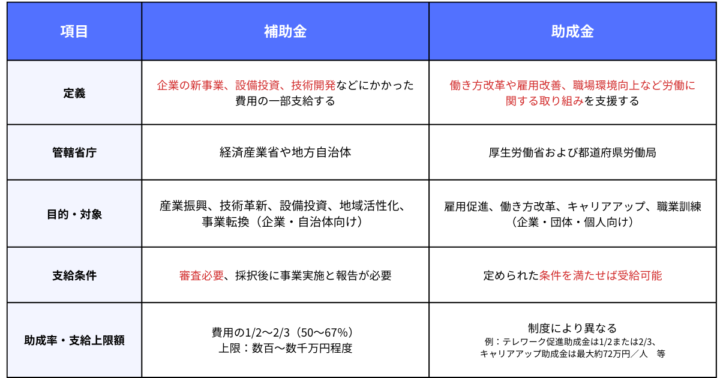

上記画像の通り、補助金は、主に経済産業省や地方自治体が管轄し、企業の新規事業や設備投資、技術開発など成長支援を目的として、審査を経て事業実施後に費用の一部を交付する制度です。

一方、助成金は厚生労働省などが管轄し、雇用促進や働き方改革、職場環境改善といった労働関連の取り組みを支援するため、定められた条件を満たせば比較的受給しやすい制度となっています。

そのため、AIのシステム導入や開発の観点では、補助金を利用するケースが多いでしょう。

ただし、社内でAI人材を増やす目的で、AIの習得に取り組むために、人材開発助成金などを活用する企業も増えています。

貴社ニーズに特化したAI開発に強い開発会社の選定・紹介を行います

今年度AIシステム開発相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

・画像認識、予測、LLM等、AI全対応

完全無料・最短1日でご紹介 AI開発に強い会社選定を依頼する

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が新製品・新サービスの開発や生産プロセスの改善を通じて、生産性向上を図るための設備投資等を支援する補助金制度です。AIシステムの導入・開発にも適用されます。

実際に、製造業でのAI搭載のX線検査機の導入や、小規模タクシー事業者間でのMaaS構築などでの採択事例があります。

制度上の正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。「ものづくり補助金」のほかに、「もの補助」、「ものづくり助成金」と呼ばれることもあります。

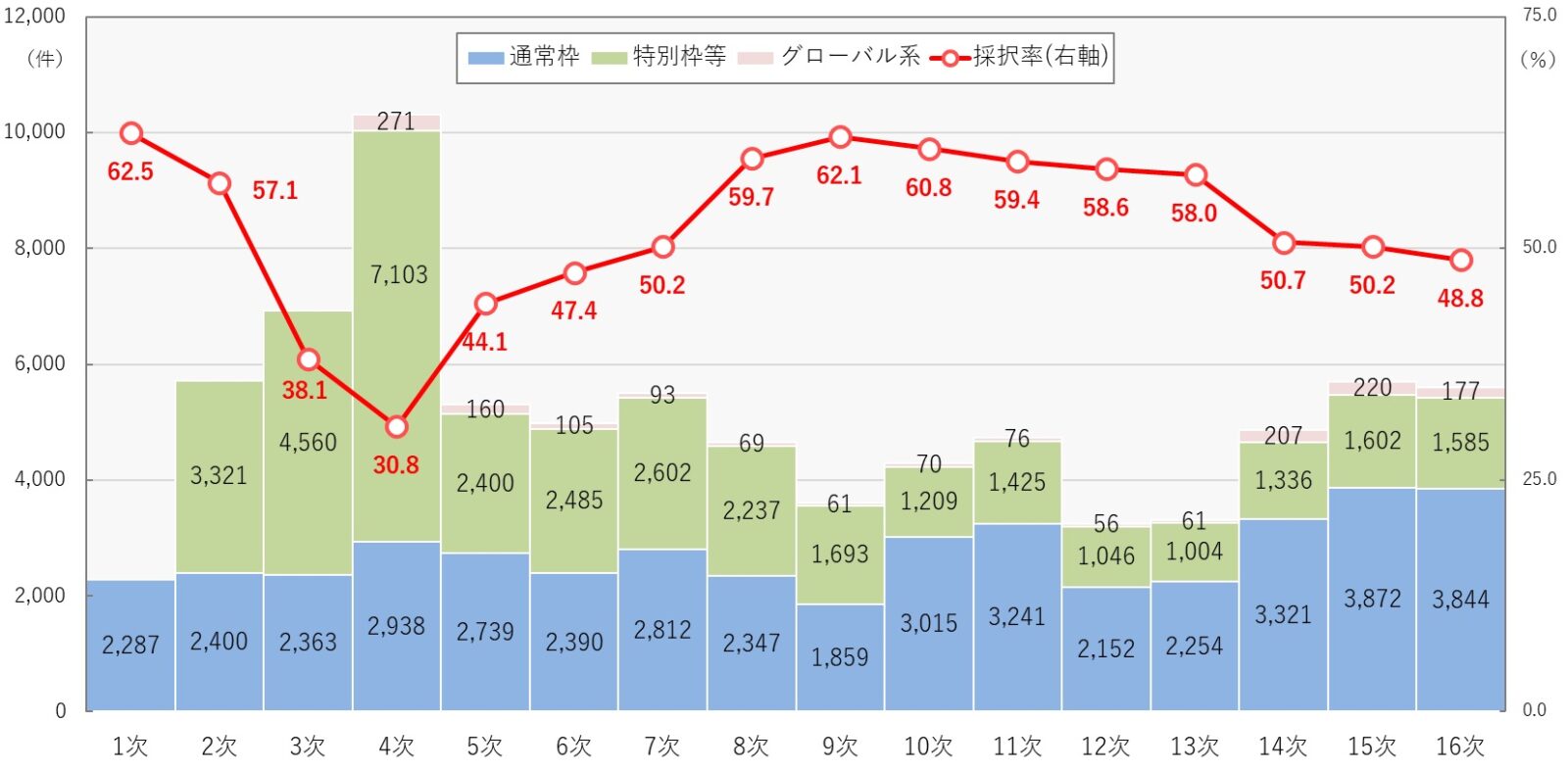

定番と言える人気補助金で、例年の採択率は50%前後と高くはありません。(上記画面参照)書類審査のみで判断されますので、まずは記載内容のレベルアップ、そして、初歩的な記載ミスがないようにチェックしましょう。

補助金の上限額は、最大3000万円、大幅賃上げ特例を受けられる場合は最大4,000万円です。大幅賃上げ特例は特定の要件を満たした場合に適用され、補助金の上限額を引き上げることが可能です。

実際の補助金額は、従業員数、補助金の枠・類型、大幅賃上げの実施有無によって変動します。

補助率は、中小企業の場合2分の1、小規模事業者や再生事業者の場合3分の2と設定されています。

また、補助対象となる経費は以下の通りです。

- 機械装置・システム構築費

- 技術導入費

- 専門家経費

- 運搬費

- クラウドサービス利用費

- 原材料費

- 外注費

- 知的財産権等関連経費

ものづくり補助金の申請には、3年から5年の事業計画を策定した上で、以下の要件を満たすことが求められます。

- 付加価値額の年平均が3%以上増加すること

- 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上になる、又は給与支給総額の年平均成長率が+1.5%以上増加すること

- 事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上高く設定すること

IT導入補助金

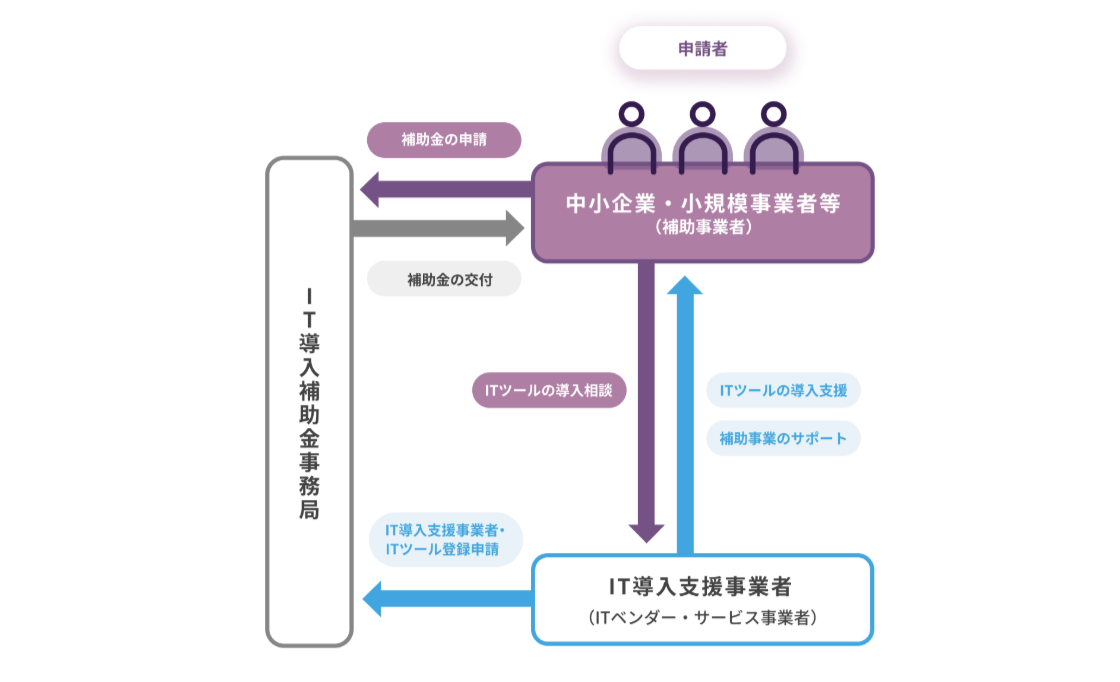

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際の費用を支援する制度です。業務効率化やDX等に向けたAIシステムの導入にも適用されるため、初期費用の軽減が期待できます。

IT導入補助金の通常枠では、導入するITツールの業務プロセス数に応じて上限額が異なります。通常枠における補助金の上限は以下の通りです。

| ITツールの業務プロセス数 | 補助金上限額 |

|---|---|

| 1~3つ | 5~150万円 |

| 4つ以上 | 150~450万円 |

補助率は、中⼩企業は2分の1、最低賃⾦近傍の事業者は3分の2になります。最低賃⾦近傍の事業者とは、全従業員の30%以上を3カ月以上、地域別最低賃⾦+50円以内で雇⽤している事業者です。

補助金の対象となるITツールは、事前に事務局の審査を受け、公式サイトに公開・登録されているツールに限られます。通常枠が適用される経費は、以下の通りです。

- ソフトウェア購入費

- クラウド利用料(最大2年分)

- 導入関連費(導入・活用コンサルティング、導入設定、マニュアル作成、導入研修、保守サポートなど)

こうした通常枠以外にも、以下のような枠組みがあり、それぞれに適用される補助金の上限や補助率、対象経費は異なります。

- 複数社連携IT導入枠

- インボイス枠

- セキュリティ対策推進枠

申請条件としては、中小企業基本法に定められた中小企業や小規模事業者等であることが必須です。また、事前にIT導入支援事業者と連携し、事業計画を策定する必要があります。

貴社ニーズに特化したAI開発に強い開発会社の選定・紹介を行います

今年度AIシステム開発相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

・画像認識、予測、LLM等、AI全対応

完全無料・最短1日でご紹介 AI開発に強い会社選定を依頼する

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する補助金制度です。AIを活用した業務効率化や、新たなサービス開発にかかる費用の一部にも適用できます。

小規模事業者持続化補助金は、以下の申請枠で構成されています。

- 一般型

- 創業型

- 共同・協業型

- ビジネスコミュニティ型

このうち、AI開発に活用できる補助金は、一般型の通常枠です。通常枠の補助金上限は50万円、特例を活用する場合は最大250万円まで引き上げられます。補助率は原則3分の2です。

補助対象となる経費は、以下の通りです。

- 機械装置やシステムの導入費用

- 広報費

- 展示会出展費

- 開発費

- 資料購入費

- 雑役務費

- 借料

- 専門家謝金

- 委託費

AIシステムの導入や開発にかかる費用も上記に該当するため、補助対象となります。以下のようなAI関連案件が採択されています。

- AIを活用した新しいマーケティング戦略の開発

- 顧客サービスの向上を図るAIシステムの導入

- 顧客体験のパーソナライズ化や自動化を推進するためのAIシステム開発

申請条件としては、小規模事業者であることが求められます。小規模事業者とは、商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)において常時使用する従業員数が5人以下、製造業その他では20人以下の事業者と定義されています。

また、商工会議所や商工会の支援を受けながら事業に取り組むこと、経営計画書を作成・申請することも条件となります。

中小企業新事業進出補助金

中小企業新事業進出補助金とは、企業が既存の事業領域を超えて新たな市場や高付加価値事業に進出する際の設備投資などを支援する制度です。2025年度開始の補助金で、事業再構築補助金の後継と位置づけられています。

中小企業新事業進出補助金の上限額は、企業の従業員数に応じて設定されています。従業員数ごとの補助金上限は以下の通りです。

| 従業員数 | 補助金の上限額 | 大幅賃上げ特例の適用時 |

|---|---|---|

| 20人以下 | 2,500万円 | 3,000万円 |

| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |

| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |

| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |

補助率は原則2分の1です。小規模事業者や賃上げ要件を満たす場合は2/3となります。また、補助金の下限額も設定されており、750万円となっています。

対象となる補助対象経費には、以下の項目が含まれます。

- 建物費

- 構築物費

- 機械装置・システム構築費

- 技術導入費

- 専門家経費

- 運搬費

- クラウドサービス利用費

- 外注費

- 知的財産権等関連経費

- 広告宣伝・販売促進費

中小企業新事業進出補助金を申請する場合は、中小企業等であり、企業の成長・拡大に向けた新規事業を展開することが求められます。具体的には、以下の要件を満たす3~5年の事業計画策定が必要です。

- 付加価値額の年平均成長率を4.0%以上増加させること

- 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、または給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させること

- 事業所内最低賃金を、事業実施都道府県における地域別最低賃金より30円以上の水準に設定すること

- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表すること

これらの要件を全て満たすことが求められます。公募開始時期は未定であるものの、AI開発に活用できる新たな補助金として期待されています。

貴社ニーズに特化したAI開発に強い開発会社の選定・紹介を行います

今年度AIシステム開発相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

・画像認識、予測、LLM等、AI全対応

完全無料・最短1日でご紹介 AI開発に強い会社選定を依頼する

人材開発助成金

人材開発助成金とは、企業が従業員のスキルアップや職業能力向上を目的として実施する研修・教育の費用を、国が一部補填する制度です。

例えば、AI人材の育成のために外部講座や社内研修を実施する際、費用の1/2~2/3が支給されます。

審査には、具体的な研修計画書や実施体制の証明書類が必要となります。条件を満たせば、返済不要で活用できるため、社内のAI人材育成に積極的に利用されています。

IT活用促進資金

IT活用促進資金は、日本政策金融公庫が提供する、中小企業のAIを含む情報技術(IT)導入を支援する特別貸付制度です。ITの導入を通じて生産性向上を目指す企業を対象としており、AI導入に伴う設備資金や運転資金の調達を融資します。

AI設備を導入し、生産性の向上を図る中小企業が貸付対象となります。ですから、AI活用融資と呼ばれることもあります。

申請には、AI導入の専門家である「スマートSMEサポーター」の指導・助言を受けていることが条件です。

AI活用融資における貸付限度額は、以下の通りです。

- 中小企業事業:最大7億2,000万円

- 国民生活事業:最大7,200万円

貸付期間は、設備資金で最長20年、運転資金で最長7年となっています。また、基準利率から最大0.65%の優遇があり、返済負担が軽減されます。

AI活用融資を受けるには、具体的なAI活用計画と返済計画の提出が求められます。また、専門家の指導・助言を受けることが条件となるため、事前にスマートSMEサポーターと連携が取れるように準備しましょう。

AI導入に補助金制度を活用する際の注意点

補助金を活用する際には、いくつか注意しなければいけない点があります。ここでは、申請時に押さえておくべきポイントについて解説します。

事業内容の見せ方によっては審査を通過できない可能性がある

補助金の審査では、事業内容が補助金の目的に合致しているかが重要視されます。補助金ごとに支援対象となる業種や事業の範囲が定められており、要件に適合しない計画は審査を通過しにくくなります。

例えば、IT導入補助金では、単なる業務の延長線上にある投資や、補助金の趣旨と関係のない設備投資などは、事業の成長性や革新性が認められず不採択となるケースがあります。生産性向上や業務効率化に直結する計画が求められます。

また、事業計画の具体性や実現可能性も評価のポイントとなるため、曖昧な内容や説得力に欠ける計画書では審査を通過するのが難しいでしょう。

SWOT分析やKPI設定を活用し、具体的な戦略と数値目標を明示することが必要です。AI導入で想定されるリスクと失敗しないための対応策も明記し、実現可能性の高さをアピールしましょう。

申請から給付までタイムラグがある

補助金は申請が受理されたからといって、すぐに給付されるわけではありません。多くの制度では申請後に審査が行われ、採択が決定した後に事業を進め、その成果を報告することで初めて補助金が支給されます。

補助金は事業者が一時的に費用を負担し、事業後に支給されるという「後払い方式」が一般的なため、AIに投資する費用は用意しておかなければいけません。また、給付までには数ヶ月単位の時間がかかることもあるため、資金繰りに影響を与えないための資金計画が必要です。

関連記事:「AIシステム開発を外注した際に発生する費用の相場感や必要な期間」

申請手続きには時間や手間がかかる

補助金の申請には、詳細な事業計画書や財務状況を示す資料の提出が求められるため、準備に相応の時間と手間がかかります。審査を通過するためには、事業の目的や導入する技術を示し、補助金の趣旨に沿った計画を立てます。

また、採択後も事業の進捗管理や補助金の支給に向けた報告書の作成など、煩雑な手続きを求められます。申請期間ギリギリになって手続きの準備を始めても間に合わないため、計画的に進めることが重要です。

補助金の申請方法

補助金を活用するには、申請手続きを正しく進めることが求められます。申請手順は補助金制度によって異なりますが、多くの補助金制度は、以下の手順で申請が進められます。

- 申請書類の収集・作成

- 計画書や申請書の提出

- 審査結果の通知

- 導入後の事業成果に関する報告書類の作成・提出

- 補助金の支給

それぞれの手順について解説していきます。

申請書類の収集・作成

補助金を申請する際には、必要な書類を収集し、要件を満たしていることを証明する必要があります。一般的に必要とされる申請書類は、以下の通りです。

- 事業計画書

- 貸借対照表、損益計算書などの財務状況を示す書類

- 補助対象経費の見積書

- 従業員数の確認書類

- 納税証明書

審査において最も重視される事業計画書には、事業の目的や期待される効果、資金の使途などを記載するため、正確に作成しなければいけません。また、補助金の種類によっては、自治体や商工会議所の確認が必要となる場合もあるため、申請の流れを事前に把握しておくようにしましょう。

計画書や申請書の提出

申請書類が用意できたら、指定された届け出先へ提出します。多くの補助金制度ではオンライン申請が推奨されており、専用の申請システムを利用することで提出できます。

ほとんどの補助金は、GビズIDプライムアカウント経由での申請となります。2,3週間かかりますので、GビズID公式サイトで事前に取得しておきましょう。

締切に余裕をもって提出しましょう。システムの混雑や不具合に備えるためです。提出前に記入漏れや添付書類の不備がないか再確認しましょう。

その後は、審査結果が通知されるまで待ちます。

審査結果の通知

審査が完了すると、申請者に対して結果が通知されます。審査期間は補助金の種類や申請件数によって異なりますが、一般的に数週間から数ヶ月を要することが多いです。

審査結果は、サイト上での公表や申請システムからの通知、郵送やメールでの連絡など、補助金制度ごとに異なる方法で通知されます。この段階で、より詳細な事業計画や経費内訳の提出が求められることがあります。

採択された場合は交付決定通知が送られ、補助金の支給に向けた手続きを進めることになります。

導入後の事業成果に関する報告書類の作成・提出

補助金の支給は、審査を通過した後にすぐ行われるわけではなく、実際にサービスやツール等を運用する必要があります。計画書に沿って事業を進め、その成果を報告します。

補助事業完了後、通常1〜2ヶ月以内に実績報告書を提出する必要があります。その際に、関連する書類の作成・提出が必要です。

報告書類としては、支出の証拠となる領収書や請求書、振込記録などの提出が求められるため、事業実施期間中から管理するようにしましょう。

補助金の支給

報告書類の提出後、審査機関が内容を確認し、不備がなければ2週間程度で補助金の受領手続きが完了します。ただし、補助金を受け取った後もその活用成果を記録し、事業状況を報告する必要があります。

補助事業完了後も一定期間(通常5年間)、関係書類の保管義務があります。

AI導入の補助金についてよくある質問まとめ

- AI関連の補助金はありますか?

以下のような補助金がAIの導入・開発に活用できます。

- ものづくり補助金

- AI活用融資

- IT導入補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- 中小企業新事業進出補助金

- 補助金の申請手続きは複雑ですか?

補助金の申請には、詳細な事業計画書の作成や、様々な書類の提出が必要です。また、各補助金制度によって申請方法や提出書類が異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。専門家のサポートを受けることで、よりスムーズな申請手続きが可能です。

- AI開発に補助金を活用するメリットは何ですか?

AI開発・導入には多額の費用がかかる場合がありますが、補助金を活用することで、初期費用を大幅に抑えられます。資金面でのハードルが下がることで、AI導入をよりスムーズに進められ、業務効率化や新たなビジネスチャンスの創出に繋がります。

まとめ

AI開発に活用できる補助金制度は、導入・開発にかかるコストを軽減できる支援策として有効です。各制度には異なる特徴や条件があるものの、AIの導入や事業展開を検討する方には魅力的な制度と言えるでしょう。

AI開発に向けて補助金を利用する際は、計画性を持って手続きを進めましょう。また、AIは発展が著しい分野であるため、補助金制度の追加・廃止や、現行制度の変更といった可能性も考えられます。

自社に最適な補助金選びや、複雑な申請手続きに不安を感じる場合は、AI導入支援の専門家にご相談ください。専門家は、最新の補助金情報に精通しているだけでなく、事業計画の策定から申請手続きまで、トータルでサポートしてくれます。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、お客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。

AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp

Youtubeチャンネル:@aimarket_channel

TikTok:@aimarket_jp

運営会社:BizTech株式会社

掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp