AIによるデータ分析が製造業を変える?進化する工場での活用メリットや実践的な手法、導入事例を徹底解説!

最終更新日:2025年08月20日

- 製造現場のデータは部門ごとに散在し、精度も不均一なことが多いため横断的な分析が困難

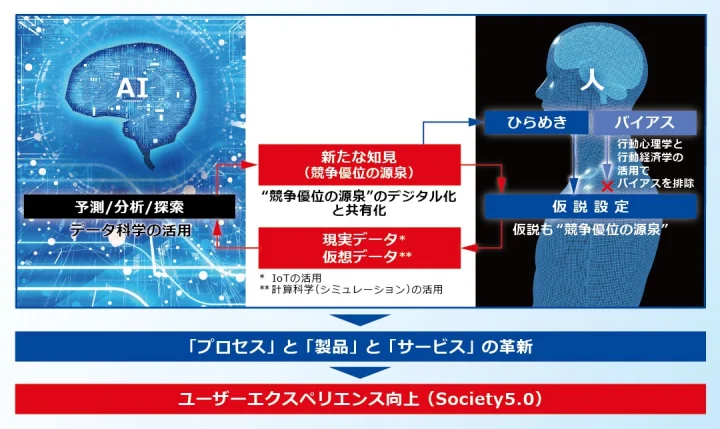

- AIは生産プロセスの最適化、製品品質の安定化、設備の予知保全、熟練技術をデータとして形式知化し、後継者へ継承する手段として有効

- 課題に応じて、予測や分類が得意な「ランダムフォレスト」、画像認識などに使われる「ディープラーニング」、異常検知に有効な「Isolation Forest」といった多様なアルゴリズム

多くの製造業現場では、部門ごとに散在するデータ、熟練者の勘に頼る属人化した作業、そして分析専門人材の不足がデータ分析、そして活用の大きな壁となっています。

属人化された判断や勘に頼るのではなく、AIによって客観的かつ再現性のあるデータ分析を行うことで、製造現場の意思決定は格段に高度化されます。

この記事では、製造業におけるデータ分析の課題やAI活用のメリット、AI分析の代表的な手法から実際の成功事例を解説していきます。製造現場でのデータ分析でAIの導入を検討している担当者は、ぜひ参考にしてください。

データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する

製造業に強いAI開発会社をご自分で選びたい場合はこちらで特集していますので併せてご覧ください。

目次

製造業におけるデータ分析の課題

製造業では、IoTの普及により多種多様なデータが取得可能になりましたが有効活用できていない企業も少なくありません。製造業におけるデータ分析の課題について見ていきましょう。

活用できるデータ種類が増えているのに散在してしまっている

製造業においては、IoTセンサーやPLC、ERPなど多様なシステムからデータを取得できる環境が整いつつあります。しかし、これらのデータは各機器やシステムごとに保管されており、部門間で共有されないまま散在しているケースが多く見られます。

製造業で活用できるデータの種類として、具体例は以下の通りです。

- 設備稼働データ:センサーから収集される温度、圧力、振動、稼働時間など

- 生産実績データ:生産数、不良品数、段取り替え時間など

- 品質検査データ:製品の寸法、重量、外観検査の画像データなど

- 作業員データ:作業時間、動線、スキルレベルなど

- 在庫・物流データ:原材料の在庫量、製品の出荷量など

これらは品質管理のフレームワークである4M(Man:人、Machine:機械、Material:材料、Method:方法)に分類でき、製造品質を左右する重要な情報源です。このようなデータの分断は横断的に活用した分析を困難にし、全体での最適化を目指す上での障壁となります。

また、ファイル形式の違いや記録ルールの不統一もあり、収集した情報の統合・可視化に手間がかかる状況です。そのため、まずはデータの一元化と整備が欠かせません。

収集されるデータの精度にばらつきがある

製造現場では、データ収集が高精度というわけではありません。以下のような要因により、同一項目でも取得値にばらつきが生じることがあります。

- センサーの経年劣化

- 設置位置の違い

- メンテナンス不足

こうしたばらつきは、AIによる分析結果の信頼性を低下させる要因となります。収集したデータが不正確であったり、形式が統一されていないと、そのままでは分析に使えません。

誤ったデータをもとにした予測や判断は品質管理に悪影響を及ぼす恐れがあるため、データの精度確保は非常に重要です。

目標達成に必要なデータは何かを定義し、収集・蓄積するための仕組みを整えましょう。バラバラになったデータを一元管理するためのデータ基盤の構築も視野に入れます。

属人化によってデータが活かされていない

製造業の現場では、長年の経験や勘に基づく判断が重視される傾向があり、特定の担当者に依存しているケースが多く見受けられます。こうした属人化は、ノウハウが文書化されず、他のメンバーがデータを活用できないという課題を生み出します。

また、担当者の退職や異動によって、現場データや判断基準が失われるリスクも高まります。そこで重要になるのが、工場内に溢れる「データ」です。

以下に挙げるような膨大なデータを収集・分析することで、これまで見えなかった課題や改善の糸口を客観的な事実として捉えることができます。

- 生産ラインの稼働状況

- 設備のセンサー情報

- 品質検査の結果

- 在庫量

- 従業員の作業動線

属人化が進む現場では、宝の山であるデータが活用できず、データを取っていても蓄積しているだけの状態に陥りがちです。

データ分析が行える環境が整っていない

製造業におけるデータ分析の重要性が高まる一方で、実際に分析を実施できる環境が整っていない企業も多く存在します。現場では依然として紙帳票やExcelベースの管理が主流であり、リアルタイム性やデータの一貫性に欠けるケースも少なくありません。

分析ツールやクラウド基盤などの導入も進んでいない企業では、AI活用の前提となるデータ分析基盤すら構築されていないのが実情です。

また、データサイエンティストのような専門知識を持つ人材が社内にいないことも、データ分析導入を難しくしています。AIやデータ分析の専門知識を持つ人材が社内にいない場合は、外部のコンサルティング会社や専門家の支援を受けることが成功への近道です。

データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する

製造業のデータ分析でAIを活用するメリット

製造業では、AIを活用したデータ分析により、より精度の高い意思決定が可能になります。では、ここでは、データ分析にAIを活用するメリットについて解説していきます。

生産プロセスの最適化

AIを活用したデータ分析は、生産プロセスの最適化に寄与します。製造ラインにおける作業工程データをリアルタイムで取得・分析することで、無駄を可視化することが可能です。

AIが工程間のボトルネックを特定し、最適な作業順やライン構成を提案することで全体の生産性を向上できます。

例えば、ランダムフォレストは複数の決定木を組み合わせて分析精度を高める手法で、製造業においては品質管理で活用されています。個々の決定木が異なる特徴に着目して学習するため、過学習しにくく、安定した予測が可能です。

また、需要予測や在庫データと連携させることで生産計画の精度も高まり、過剰在庫や欠品リスクの低減につながります。

従来は熟練者の経験に頼っていた調整業務もAIにより客観的かつ再現性の高い判断が可能となり、現場の属人性を排除できます。

製品の品質改善

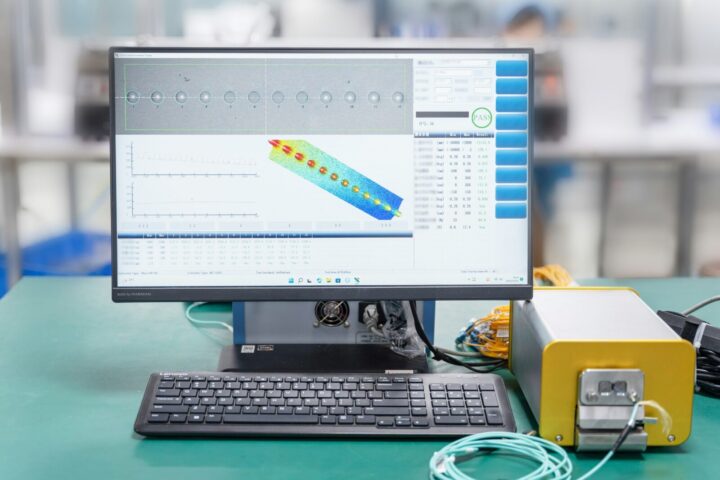

AIを活用したデータ分析は、製品の品質管理を飛躍的に高度化させる手段として注目されています。製造過程で収集される温度、圧力、加工速度などのデータをAIがリアルタイムに解析し、品質に影響を及ぼす要因を検出可能です。

これにより、不良品の発生を未然に防ぎつつ、製品ごとの微細なばらつきにも対応可能です。

また、人の目では捉えにくい変化を画像認識AIが分類し可視化することで再現性のある品質管理が実現し、安定した製品供給を可能にします。ディープラーニングを用いた画像分析により、ごくわずかな表面の異常や欠陥も高精度で検出でき、製品の歩留まり改善につなげることが可能です。

従来、人の目に頼っていた検出は、熟練者の主観や高齢化によって精度に差が出ることが課題でした。そこで、AIによる画像認識を導入することで安定的な検査が可能となり、品質のばらつきを抑えられます。

現場の技術継承にも有効

熟練作業者の引退や人手不足が深刻な製造現場では、技術継承が課題となっています。これまで経験や勘に基づいて行われていた判断や操作は属人化しているケースが多く、後進への適切な継承が困難です。

AIを活用したデータ分析は、こうした暗黙知を形式知に変換し、誰もが共有・再現できる状態にするのに有効です。熟練者の作業手順や操作データを収集・分析することで最適な判断パターンを抽出し、人材教育・マニュアル作成に反映することが可能です。

また、AIによって標準作業とのズレを可視化することで、技能の均質化にもつながります。これによって、人に依存せず安定した生産体制を築くことができ、将来的な人材不足にも対応します。

設備・機械の予知保全

設備や機械の突発的な故障が生産停止・納期遅延につながる重大なリスクとなる製造現場において、トラブルを未然に防ぐ手法としてAIを活用した予知保全が注目されています。

センサーを通じて収集される振動、温度、電流値などの運転データをAIが継続的に学習・分析することで異常の兆候を高精度に検知できます。例えば、時系列分析は、時間軸に沿って蓄積されるデータの傾向や周期を可視化・予測するAI手法です。

設備のセンサーデータを時系列で分析すれば、故障の予兆を高精度で検出することが可能です。これにより、従来の経験則に頼った保守とは異なり、計画的な部品交換やメンテナンスが可能となり、生産ラインの突発的な停止(ダウンタイム)を削減できます。

また、故障原因の特定や再発防止策の立案にもAIが有効で、長期的な設備の稼働安定に貢献します。

需要予測とサプライチェーン最適化

過去の販売実績、天候、市場トレンドなど、多様なデータをAIが回帰分析的手法によって分析し、高精度な需要予測を行います。

例えば、時系列分析は、時間軸に沿って蓄積されるデータの傾向や周期を可視化・予測するAI手法です。

製造業では、生産量や設備の稼働状態など、日々刻々と変化するデータの分析に用いられます。過去の生産実績や在庫推移をもとに需要変動を予測すれば、製造計画の精度向上にもつながります。

AIによる時系列分析は、RNN, LSTMと言ったディープラーニングモデルを用いることで、複雑な時間的パターンも的確に捉えられる点が特徴です。

これにより、欠品による機会損失や過剰在庫のリスクを抑え、材料調達から生産、出荷までのサプライチェーン全体を最適化します。

製造業でAI×データ分析に有効な手法

ここでは、製造業における代表的なAI手法と活用シーンについて紹介します。

ランダムフォレストで予測、分類

ランダムフォレストは複数の決定木を組み合わせて分析精度を高める手法で、製造業においては品質管理・異常検知で活用されています。個々の決定木が異なる特徴に着目して学習するため、過学習しにくく、安定した予測が可能です。

製造現場では、以下のような場面で効果を発揮します。

- 不良品の発生要因を特定し、工程改善につなげたい

- 設備のセンサーデータから異常兆候を早期に把握したい

- 原材料や加工条件が製品に与える影響を定量的に評価したい

また、各変数の重要度(Feature Importance)が算出されるため、どの要因が結果に影響を与えているかを明確にできます。この可視化性は、改善施策の立案や関係者との合意形成において利点となります。

SVM (サポートベクターマシン)で分類

SVM (サポートベクターマシン) は、分類、特に、2つのグループを明確に分けたい場合に活用されます。

SVMは、データを2つのグループに分ける際に、その境界線(マージン)が最大になる、つまり最も明確な境界線を引くアルゴリズムです。この「最も離れた境界」を引くという考え方により、未知のデータに対する高い判別性能を持ちます。

比較的少ないデータ量でも、精度の高いモデルを構築できることがあります。

製品の外観検査において、学習した画像データから「傷あり」と「傷なし」を明確に区別するモデルの構築などに活用されます。

k-Means法 (k-平均法)でクラスタリング

k-平均法は、正解ラベルのないデータを似たもの同士でグループ分けしたいクラスタリングで活用されます。答え(正解ラベル)のないデータ群の中から、似ているデータを集めて自動的にグループ(クラスタ)を作成する「教師なし学習」の代表的な手法です。

人間が見つけられなかったデータの隠れた構造やパターンを発見するのに役立ちます。アルゴリズムが単純で、計算速度が速いのが特徴です。

製造業では、膨大な数の製品ロットの中から品質特性が似ているロットを自動でグループ分けし、特定のグループに共通する製造条件を分析するといった使い方があります。

ディープラーニングで画像・音声認識など複雑なパターン認識

ディープラーニングは、画像認識、音声認識、異常検知など人間がルール化しにくい複雑なパターン認識で活用されます。人間の脳の神経回路網(ニューラルネットワーク)を模した技術です。

ディープラーニングは、データの中から自動で特徴量(判断の根拠となる要素)を見つけ出し、学習を進めることができます。特に、画像や音、文章といった非構造化データの扱いに長けています。

製造業で活用される代表的なモデルとして以下があります。

- CNN (畳み込みニューラルネットワーク):画像認識で絶大な力を発揮します。目視では判別が難しい微細な傷や汚れを検出可能

- RNN, LSTM:音声やセンサーデータなどの時系列データの扱いに優れています。設備のモーター音や振動の時系列データを解析し、故障の予兆を検知可能。

Isolation Forest (アイソレーションフォレスト) で 異常検知

アイソレーションフォレストは、大量の正常データの中から逸脱したデータを見つける異常検知で活用されます。異常なデータは、正常なデータ群から孤立しやすい(少ない分割で分離できる)」という考え方に基づいたアルゴリズムです。

ランダムフォレストと同様に決定木を使いますが、データを細かく分割していき、他のデータから早く孤立したものを「異常」と判断します。

計算効率が良く、大量のデータに対しても高速に動作します。さらに、正常データのみで学習可能なので、事前に「異常データ」を大量に用意する必要がありません。

製造業では、生産ラインのセンサーデータ(温度、圧力、流量など)をリアルタイムで監視し、いつもと違う挙動(異常値)を即座に検知することで設備の故障や品質不良を未然に防ぎます。

データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する

AIを活用した製造業でのデータ分析事例

AIによるデータ分析は、実際の製造現場で実用化されています。ここでは、2社の事例を通じてAIによるデータ分析の効果を紹介します。

特徴量の自動設計で開発効率を改善(横浜ゴム)

横浜ゴムは、製品やサービス、プロセス改善を目指す独自のAI利活用フレームワーク「HAICoLab (ハイコラボ)」を発表し、技術開発に取り組んでいます。その中で、AIを活用した特徴量の自動設計によって、タイヤ開発の効率化を実現しました。

特徴量自動設計ツール「dotData」(dotData社)を導入し、開発プロセスにおける膨大なデータからAIが自動的に重要因子を抽出しています。

この特徴量自動設計ツールにより、ゴムの物性値と製品特性との関連をAIが明確にします。技術者は得られた特徴量に解釈を加え、設計改良が可能です。

結果として、タイヤの性能や品質が段階的に向上し、開発サイクルの短縮にも成功しました。

また、同社独自開発のXAI(説明可能AI)を活用した設計支援システムにより、経験の浅い技術者でもAIの判断根拠を理解でき、短時間で最適設計の方向性を掴めるようになっています。

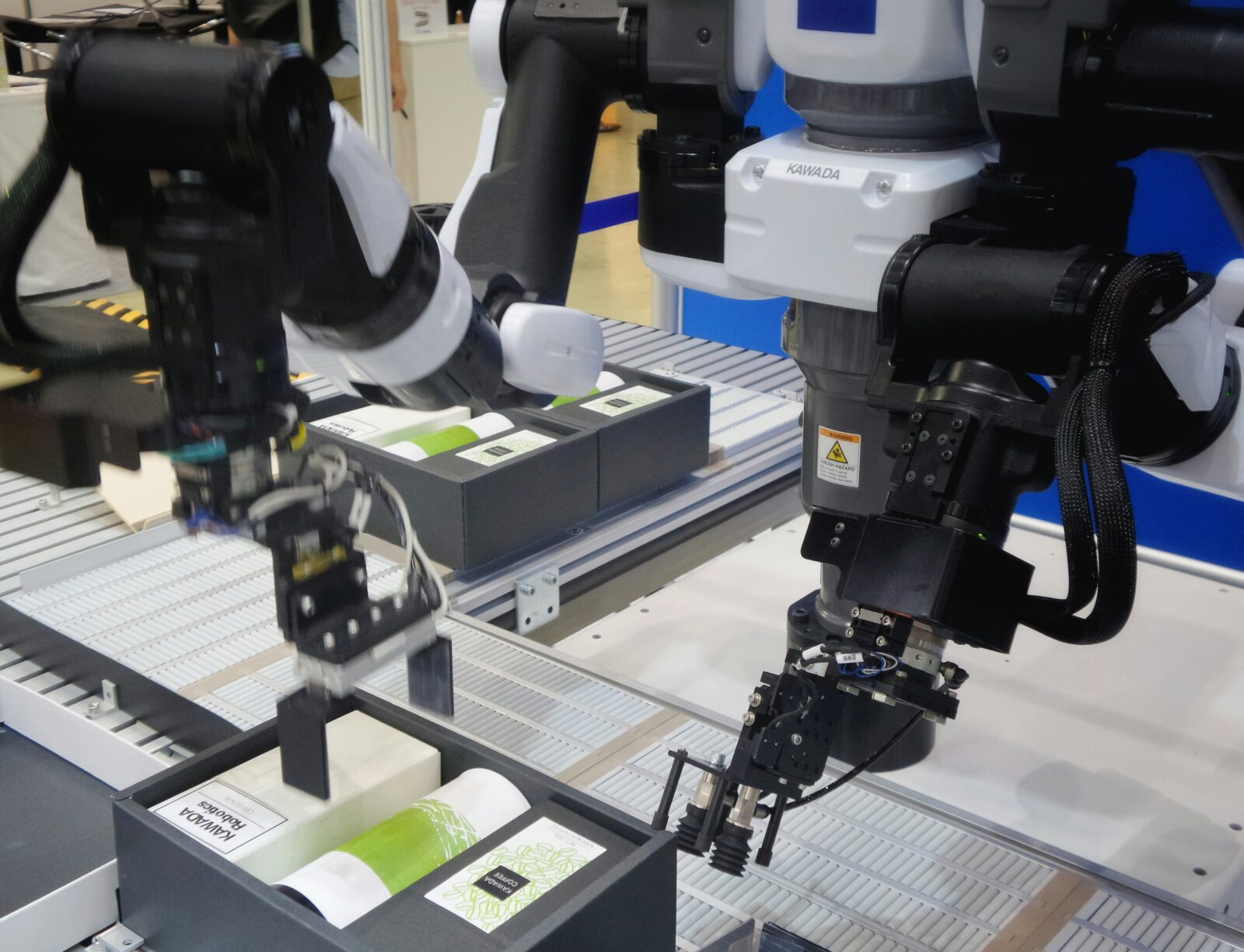

作業・行動のAI分析による最適な人員配置を目指す(川崎重工)

川崎重工業株式会社は、関連会社であるカワサキモータース株式会社のバイク組立ラインにてネットワークカメラとAIによる作業者の行動分析を活用し、作業効率の向上を目指しています。

株式会社フツパーがカワサキモータースのために開発した映像解析AIは、人自体を追うのではなく、「人と工具」や「人とバイク」の関係性に注目することで、動きが多い現場でも精度高く行動を識別できます。これにより、遅延発生箇所を即時検知してアラートを出し、最適な人員配置をリアルタイムに提案する仕組みが実現しています。

実証実験が完了し、一部ラインでの本格導入に向けた準備段階に移行しています。AIによる可視化と分析の結果、作業ボトルネックの抽出や即応体制の構築が進み、最適な人員配置による生産性向上が期待されています。

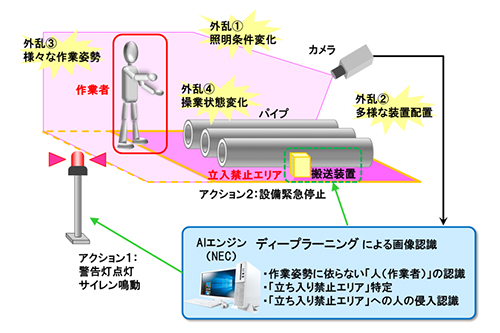

製鉄所における安全管理の強化(JFEスチール)

JFEスチール株式会社は製鉄所内の安全管理強化を目的に、AI画像認識システムを導入しました。製鉄所内の監視カメラ映像データをAIが24時間リアルタイムで解析し、作業員の危険行動や異常な状況を自動検知します。

このシステムにより、広大な製鉄所内での事故防止と安全確保を実現し、作業環境の改善に大きく貢献しています。

関連記事:「製造業での画像認識AI導入事例は?効果や活用事例を徹底解説!」

製造業でのデータ分析についてよくある質問まとめ

- 製造業のデータ分析には、どんな課題がありますか?

主に以下の4つの課題が挙げられます。

- データの散在: 各システムにデータが分散し、横断的な分析が困難。

- 精度のばらつき: センサーの劣化などにより、収集データの精度が不均一。

- 属人化: 熟練者の経験や勘に依存し、データが組織的に活用されない。

- 環境の未整備: データ分析ツールや専門人材が不足している。

- AIをデータ分析に活用すると、どんなメリットがありますか?

AIを活用することで、以下のようなメリットが期待できます。

- 生産プロセスの最適化: ボトルネックを特定し、生産性を向上させます。

- 製品の品質改善: 不良品の発生を未然に防ぎ、歩留まりを改善します。

- 技術継承: 熟練者の暗黙知をデータ化し、若手への教育に活用できます。

- 設備の予知保全: 故障の兆候を事前に検知し、ダウンタイムを削減します。

- 需要予測: 在庫の最適化や機会損失の防止に繋がります。

- 製造業のデータ分析に有効なAI手法には何がありますか?

目的別に以下のような代表的な手法が活用されています。

- ランダムフォレスト: 複雑な要因からの予測や分類。

- SVM(サポートベクターマシン): 良品・不良品など2つのグループの明確な分類。

- k-Means法: 製品ロットのグループ分けなど、答えのないデータのクラスタリング。

- ディープラーニング: 画像や音声を用いた外観検査や異音検知。

- Isolation Forest: 設備センサーデータからの異常検知。

- AIでのデータ分析に必要な環境や準備は?

AIを活用するには、以下のような環境整備と準備が必要です。

- データの収集・蓄積基盤:IoTセンサーやMES、ERPからのデータ連携

- データの整備:形式の統一や欠損値の補完など、分析しやすい状態に加工

- 分析環境の構築:クラウドやオンプレミスでのAIモデル実行環境(例:Python、Jupyter等)

- 人材やパートナー:AIツールを使いこなせる人材、もしくは外部のAIベンダーとの連携

まとめ

製造業におけるデータ分析は、現場の効率化・品質向上を実現する手段であり、AIの導入によってその可能性は大きく広がります。データの散在やばらつきといった課題を乗り越えることで、AIは生産プロセスにおける多方面で成果を発揮します。

また、ランダムフォレストやクラスタリング、時系列分析、画像認識といったAI活用手法は、目的に応じて柔軟に選択できる実用性の高い技術として製造業にも有効です。

しかし、自社の課題にどの手法が最適かを見極め、データ整備からモデル構築までを実行するには高度な専門知識が不可欠です。もし、AIを活用したデータ分析の推進方法や具体的なテーマ設定でお悩みの場合は、一度専門家の知見を借りることをお勧めします。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、お客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。

AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp

Youtubeチャンネル:@aimarket_channel

TikTok:@aimarket_jp

運営会社:BizTech株式会社

掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp