万引き防止策にAIによる顔認証は有効?メリットや導入手順、注意点、実例を徹底解説!

最終更新日:2025年08月20日

記事監修者:森下 佳宏|BizTech株式会社 代表取締役

- AIによる万引き防止は、不審な行動をリアルタイムで検知したり、過去のデータを分析して再犯を防いだりすることで、被害を未然に防ぐ効果

- AI導入は、24時間体制の監視を自動化しスタッフの負担を減らすだけでなく、どの商品が狙われやすいかといったデータを分析し、店舗運営の改善にも

- 高い効果が期待できる一方、AI導入にはコストやプライバシー保護への配慮、誤認識のリスク

国内の万引きによる年間被害総額は、一説には約8,000億円にものぼると試算されており、経営を深刻に圧迫する要因となっています。そこで、AI、特に画像認識AIの進化は、万引き対策を「事後対応」から「リアルタイムの事前抑止」へと大きくシフトさせます。

AIによる顔認証は、来店者の顔をリアルタイムで識別し、不審人物の早期検知や再犯者の即時発見を可能にします。

この記事では、AIが不審な行動や顔の特徴をどのようにリアルタイムで捉え、万引きを未然に防ぐのか、その具体的な仕組みを解説。さらに、導入によるメリットから注意すべき点、実際の成功事例までを網羅し、実用的な価値を明らかにします。店舗経営に携わっている方で、防犯対策を見直したい方は、ぜひ参考にしてください。

画像認識に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

・物体検出、異常検知、類似画像検索等

完全無料・最短1日でご紹介 画像認識に強いAI会社選定を依頼する

小売業でのAIシステム開発に強いAI開発会社をご自分で選びたい場合はこちらで特集していますので併せてご覧ください。

目次

AIで万引きを防止できる?

AIによる万引き防止システムは、主に既存の防犯カメラ映像を解析し、以下の3つのアプローチで機能します。

顔認証

AI顔認証を活用した万引き防止システムは、店舗の監視カメラに映る来店者の顔をリアルタイムで解析し、過去に万引き行為を行った人物を検知・通知します。再犯防止に絶大な効果を発揮します。

具体的には、以下の仕組みです。

- 来店者の顔をカメラでリアルタイム撮影

- AIが顔データを解析・照合

- 該当者を検知するとアラート通知

- スタッフが警戒・対応を実施

- 映像データを記録・蓄積

アラートが通知された時点で店舗側が即座に対応することで、万引きの未然防止につなげられます。無人店舗でも活用可能です。

近年ではAI技術の精度も向上しており、不自然な動作や商品の取り扱いに異常が見られた際にも検知可能です。これにより、過去の履歴に基づかない行動に対しても、早期警告を発せるようになります。

不審行動検知

AIは、過去の膨大な万引き犯の行動データを学習しています。これにより、以下のような「万引きにつながりやすい特有の行動(=不審行動)」をリアルタイムで検知します。

- キョロキョロと周囲を過度に警戒する

- 特定の場所を何度も行き来する、うろつく

- 商品を手に取った後、不自然にバッグやポケットに隠す素振りを見せる

- 棚の死角に長時間とどまる

これらの行動を検知すると、システムは即座に店員のスマートフォンやインカムに「〇番通路で不審行動を検知」といった形で通知します。通知を受けたスタッフが「何かお探しですか?」と自然に声をかけることで、犯行を思いとどまらせる効果が期待できます。

これは、犯罪心理学でいう「監視されている」という意識(監視性)を高め、犯罪を未然に防ぐ上で非常に有効です。

データ分析

AIの役割は、リアルタイムの検知だけではありません。蓄積されたデータを分析し、店舗運営の改善に繋げることも可能です。

- どの商品が盗まれやすいのか

- どの時間帯に盗まれやすいのか

- どの場所で盗まれやすいのか

- 不審行動が多く検知されるエリアはどこか

これらのデータを分析することで、商品陳列の工夫、監視カメラの増設、スタッフの巡回ルートの最適化などデータに基づいた戦略的な万引き対策を立案できます。

従来の万引き防止方法の課題

万引き対策として、これまで多くの店舗では、以下のような対策方法が用いられてきました。

- 店員による目視監視

- 防犯カメラによる録画

- 防犯タグの装着

これらの対策は一定の抑止力を持つものの、いくつかの課題も抱えています。例えば店員の目視による監視は、人員不足や混雑時の対応力に大きく左右されるため、常時十分な警戒を維持することが難しいとされています。

また、防犯カメラは映像を記録する役割にとどまり、リアルタイムで不審者を特定して対応するには限界があります。録画映像を後から確認するには時間と労力を要し、犯行後の対処しかできません。

防犯タグの導入は一定の効果がありますが、すべての商品に対応させるにはコストがかかります。加えて防犯タグの回避手口も進化しており、従来の手法だけでは対応しきれない場面も増えていました。

こうした背景から、人的リソースに依存せず、即時性と継続的な運用が可能な万引き防止策として、AIを用いた顔認証技術に注目が高まっているのです。

関連記事:「小売業・スーパーのAI活用事例12選!メリット・需要予測・マーケティング・流通の課題」

画像認識に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

・物体検出、異常検知、類似画像検索等

完全無料・最短1日でご紹介 画像認識に強いAI会社選定を依頼する

万引き防止策として顔認証AIを活用するメリット

AIによる顔認証技術は即時性・効率性を備えており、店舗のセキュリティ強化に大きく貢献します。

不審行動を早期に検知できる

AIによる顔認証技術は、過去に問題行動があった来店者の顔データをもとに入店時点で該当人物を特定します。これにより、注意するべき対象人物を把握でき、犯行が行われる前に対応を講じることが可能です。

リアルタイム監視による即時対応が可能

AI顔認証システムの特徴は、リアルタイムで来店者の顔を認識し、その場で通知を発信できる点にあります。AIによる顔認証によって該当人物の来店が店舗スタッフの端末や管理画面に通知され、注意喚起や巡回対応を行うことが可能となります。

AIによる顔認証を組み込むことで「その瞬間」に状況を把握でき、被害が発生する前に対策を講じられる体制を構築可能です。加えて、複数のカメラ映像を同時解析できるため、広い店舗や複数フロアにわたる監視にも対応します。

リアルタイム監視による即時対応は、万引き被害の抑止だけでなく、スタッフの対応強化や店舗の安全意識の向上にもつながります。

スタッフの負担軽減が見込める

AIによる顔認証システムは、来店者の顔を常時解析し、問題のある人物や不審行動を自動で抽出して通知します。この自動化されたシステムによって、スタッフは監視作業を減らし、通知があった場面に集中して対応するだけで済むようになります。

その結果、通常業務に専念できる時間が増え、接客や商品の補充など本来の業務効率も向上することが期待できるでしょう。

また、不審者への声かけや対応にはストレスが伴う場面もありますが、顔認証のサポートがあることで判断材料が明確になり心理的負担も下がります。AIを補助的な監視員として活用することで、持続可能な店舗運営が実現します。

再犯防止効果が期待できる

AI顔認証システムを運用することで、一度問題行動を起こした人物の顔データがシステムに登録されます。これによって次回来店時には自動的にアラートが発信され、スタッフが事前に警戒対応をとることが可能です。

こうした即時通知による対応は、該当者に「警戒されている」という心理的な抑止力を働かせる効果もあります。結果として、店舗が積極的に防犯対策を講じているというメッセージを発信することとなり、再来店や再犯のリスクを下げる要因となります。

また、複数店舗で顔認証情報を連携できる仕組みを導入すれば、エリア全体での万引き対策強化にもつながります。地域単位での防犯ネットワーク構築を実現することで、再犯を防止する環境づくりが可能です。

顔認証AIシステムを店舗に導入する手順

万引き防止を目的としたAI顔認証システムの導入は、以下のような手順で進めます。

導入目的と監視範囲を決定する

まずは、顔認証システムの導入目的と監視の対象範囲を明確にします。万引き防止を目的とする場合でも、具体的にどの効果を重視するかによって、必要となる機能やシステム構成が変わってきます。

- 再犯者の早期検知

- 不審行動の可視化

- スタッフの負担軽減

また、顔認証を適用するエリアの選定も重要です。出入口やレジ付近、万引きが発生しやすい死角、単価の高い商品棚などを重点的に監視することで、より効率的な運用が可能になります。

導入前に目的と範囲を具体化しておくことで、次の手順であるベンダーとの要件調整や設計段階でのブレを防ぎ、効果的なシステム導入につながります。

システムベンダーの選定

顔認証システムの導入目的と範囲が決定したら、導入目的に適したシステムベンダーを選定します。ベンダーごとに提供するAIの精度や認証アルゴリズム、対応カメラ機器などは異なるため、複数社の提案を比較・検討することが望ましいです。

特に万引き防止を目的とする場合は、以下の機能が搭載されているかを確認する必要があります。

- リアルタイム通知

- 人物データの蓄積・管理

- 複数拠点での連携機能

加えて、顔認証は個人情報の扱いが関わるため、プライバシー保護に関する運用体制やセキュリティポリシーについてもベンダー側の実績を確認しましょう。導入コストだけでなく、信頼性と運用支援まで含めた総合的な評価がポイントです。

実店舗に合わせたカメラ配置の設計

システムベンダーが決まったら、実店舗カメラ配置を設計します。

導入前には必ず現地調査を行い、店内のレイアウト、什器の高さ、照明の明るさ、そして来店者の主な動線を詳細に把握します。その上で、万引きが起こりやすい死角や、不審行動が顕著に現れる場所にAIカメラを配置していきます。

近年、万引き防止システムで主流となっているのが、カメラ自体にAIプロセッサを搭載したエッジAIカメラです。

このカメラは、撮影した映像をクラウドへ送信することなく、カメラ内部(エッジ)でリアルタイムに画像解析を行います。

また、店舗ごとの課題に合わせてカメラの台数や種類を選定することも重要です。AIベンダーや施工業者との綿密な打ち合わせを通して、過去の被害履歴や従業員からのヒアリングも設計に活かすことで限られた台数で最大限の効果を発揮できます。

運用体制の構築

具体的なカメラ配置が設計されたら、実際の運用に向けた体制を構築します。どれほど高性能なAIであっても、現場の運用が不十分であれば万引き防止効果は発揮されません。システムの設定やアラート通知の対応フローなど、実務に即した体制整備が求められます。

まず重要なのは、顔認証によるアラート発生時の対応ルールを明確に定めることです。アラートを受けた際に誰がどのように行動するかをあらかじめ定めておくことで、混乱や対応漏れを防げます。

また、過去のアラート履歴をもとに対応内容を記録し、再発防止策につなげるのも有効です。

効果測定・改善

顔認証システムの導入は一度きりの施策ではなく、継続的な効果測定と改善が必要です。導入後は、以下のような定量的なデータをもとに、運用の成果を検証します。

- 万引き件数の推移

- アラートの発生頻度

- スタッフの対応状況

導入前後での被害額の変化や、スタッフの負担軽減度などを可視化することで、システムの費用対効果を評価できます。

実際の運用を通して、システムによる誤認識やアラートの過不足といった課題が明らかになった場合は、設定の見直しやカメラの再配置などを行う必要があります。これにより、AIの認識精度や運用の効率性を高めることが可能です。

万引きの手口や行動パターンは時代とともに変化していくため、最新の犯罪傾向に応じたルールや機能のアップデートを検討しましょう。導入時にサポートしてもらったベンダーと連携しつつ、システムのチューニングやデータ更新を行います。

画像認識に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

・物体検出、異常検知、類似画像検索等

完全無料・最短1日でご紹介 画像認識に強いAI会社選定を依頼する

万引き防止目的で顔認証AIを導入する際の注意点

顔認証システムは高い防犯効果を持つ一方で、法的・技術的な配慮が不可欠です。以下では、顔認証システムの実運用にあたって注意すべきポイントを解説します。

個人情報保護法に対応したデータ管理が必須

顔認証システムを万引き防止目的で導入する上で重要な点の一つが、個人情報保護法に準拠したデータ管理です。顔画像データは、個人を識別できる生体情報に該当するため、取り扱いには高度なプライバシー配慮が求められます。

そのため、顔認証によって取得したデータは「何の目的で収集し、どのように使用するか」を明確にし、利用者に通知・同意を得る必要があります。例えば、店舗入口に「防犯目的で顔認証を行っている旨」を表示することで利用者への周知を図ります。

また、取得した顔データは適切な方法で管理・保管されなければなりません。具体的には、暗号化やアクセス制限を施した上で必要最小限の期間のみ保有し、不要となった情報は速やかに削除するといった方法が効果的です。

外部ベンダーにシステム管理を委託する場合も委託先が法令を順守しているかを確認し、必要に応じて契約書や運用マニュアルを整備することが推奨されます。

誤認識のリスクがある

AIによる顔認証は、100%の正確性を保証するものではなく、誤認識のリスクが潜んでいます。以下の条件によって顔の一部が隠され、誤って認識したり、登録済みの人物を正確に検出できないケースがあります。

- 照明

- カメラの設置角度

- マスク・帽子

万引き防止を目的とする場合、誤認識により無関係な来店者が不審者と判定されてしまうと、接客トラブルやクレームにつながります。こうした誤認対応は、店舗の信用低下に発展することもあるため、慎重な運用が求められるでしょう。

誤認識のリスクを低減するには、AIによる顔認証だけを判断基準にせず、スタッフの目視確認を組み合わせた多層的な運用体制が有効です。アラートが発生した際でも、店舗側で冷静に再確認を行い、誤認による過剰対応を避けることが求められます。

従業員への研修が必要

どれだけ高度なAI顔認証システムを導入しても、現場のスタッフが正しく理解・運用できなければ、システムの効果を十分に発揮できません。万引き対応においては、現場判断での冷静な判断が不可欠です。

研修では、顔認証の仕組みやアラート通知の見方、日常業務との連携方法などを丁寧に共有することが重要です。また、プライバシーへの配慮についても教育しておくことで、接客トラブルのリスクを最小限に抑えられます。

従業員への知識定着を目指すのであれば、マニュアルの整備やシステム更新時の再研修も効果的です。定期的に学習する環境や機会を用意することで、安定的なセキュリティ体制を構築できます。

顔認証システムによる万引き防止実例

実際にAIの顔認証システムを導入し、万引き対策に成功している店舗もあります。ここでは、代表的な導入事例を紹介します。

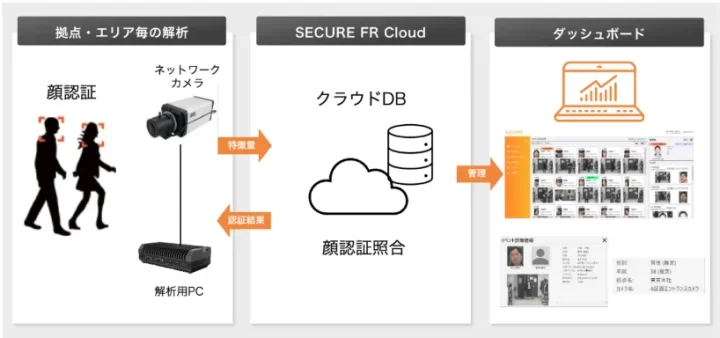

株式会社セキュア:クラウド型顔認証ソリューション「SECURE FR Cloud」でカメラ映像をAIが顔認証解析

株式会社セキュアが2025年3月にリリースした「SECURE FR Cloud」は、小売店舗向けに設計されたクラウド型顔認証ソリューションです。既存カメラ映像をAIでリアルタイム解析し、万引きの可能性がある人物を検知します。

「SECURE FR Cloud」は解析用PCに最大4台のカメラを接続し、同時に20名までの顔認証が可能です。そのため、複数拠点の登録データを一元管理でき、運用効率やセキュリティの面でも優位性があります。

また、AIによる性別・年齢属性や滞在時間、動線パターンの分析機能は、万引き検知だけでなく、マーケティング用途としての利用も想定されている点がユニークです。

小売店舗では「登録された不審人物の来店時に即時通知」「異常な行動パターンの検出」に活用され、防犯体制の高度化に寄与しています。加えて老人ホームや介護施設などでも導入が進んでおり、幅広い現場でトラブル防止策として効果を発揮しています。

株式会社セキュアは既に顔認証システム累計導入実績10,000件以上を達成しており、信頼性の高いソリューションを提供しています。

画像認識に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

・物体検出、異常検知、類似画像検索等

完全無料・最短1日でご紹介 画像認識に強いAI会社選定を依頼する

万引き防止策としての顔認証AIについてよくある質問まとめ

- AIは万引き防止にどれくらい効果がありますか?

AIは主に3つの方法で万引きを防止します。

- 顔認証: 過去に万引きをした人物の顔データを登録し、再来店時に即座にスタッフへ通知して警戒を促します。

- 不審行動検知: 周囲を過度に警戒したり、商品をカバンに隠すような特有の動きをAIが自動で検知し、リアルタイムで警告します。

- データ分析: どの商品や場所が狙われやすいかをデータから分析し、効果的な売り場改善や人員配置に役立てます。

- 顔認証AIで誤認識されるリスクはある?

AIによる顔認証においては、顔の一部が隠れていたり照明条件が悪い場合により、他人を誤認識する可能性はゼロではありません。そのため、最終的な判断はスタッフが目視確認を行う運用が推奨されます。

- 顔認証AIを導入するメリットは何ですか?

主に4つのメリットがあります。

- 早期検知: 不審な行動を初期段階で捉え、犯行を未然に防ぎます。

- 即時対応: リアルタイムで監視・通知するため、スタッフがすぐに対応できます。

- 負担軽減: 監視業務を自動化し、スタッフは接客などの本来の業務に集中できます。

- 再犯防止: 登録人物の来店を検知し警告することで、再犯のリスクを大幅に減らします。

- 店舗に顔認証AIシステムを導入するには、どんな手順が必要ですか?

以下の5つのステップで進めるのが一般的です。

- 目的と範囲の決定: 再犯防止や不審行動の検知など、何を最も重視するかを明確にします。

- ベンダー選定: 複数の業者を比較し、自社の目的に合った機能や信頼性を持つベンダーを選びます。

- カメラ配置の設計: 現地調査を行い、店舗のレイアウトや動線に合わせて最も効果的な場所にAIカメラを配置します。

- 運用体制の構築: アラートが出た際に誰がどう対応するかのルールを明確に決めます。

- 効果測定と改善: 導入後の万引き件数などを分析し、必要に応じて設定や配置を見直します。

まとめ

AIによる顔認証は、従来の万引き防止対策では対応が難しかった「即時性」「再犯防止」「スタッフ負担の軽減」などを実現する技術として注目されています。実際に顔認証を活用して成果を上げている事例もあり、システムの有効性は実証されつつあります。

ただし、その効果を最大化するには、プライバシー保護への配慮や誤認識リスクへの対策、そして従業員への適切なトレーニングが不可欠です。どのAIカメラを、どこに、何台設置するのが最適か、自社の課題解決にはどのシステムが最も費用対効果が高いのか、こうした専門的な判断は独力で行うのが難しい場合も少なくありません。

もし、より具体的で実践的な導入を検討されるのであれば、一度専門家の知見を借りることをお勧めします。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、お客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。

AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp

Youtubeチャンネル:@aimarket_channel

TikTok:@aimarket_jp

運営会社:BizTech株式会社

掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp