データマートとは?データウェアハウス・データレイクとの違いや種類、AI開発との連携効果を徹底解説

最終更新日:2025年11月04日

- データマートは全社のデータを集める倉庫(DWH)とは異なり、営業やマーケティングといった部門や目的に特化して必要なデータだけを揃えた「専門店」

- 専門知識がなくても扱いやすいデータ構造のため、各部門が自律的に分析やレポート作成を行えるようになります

- 特定の目的に合わせて整理・加工されたデータマートは、需要予測や顧客分析といったAIの学習データとして最適

膨大なデータを保有していても、全社的なデータウェアハウスだけでは部門ごとの迅速な意思決定に対応できません。そこで注目されているのが、特定の業務に特化したデータ基盤である「データマート」です。

データマートは必要な情報を選別し、最適な形式で提供することで業務効率の向上やスピーディな意思決定を支援します。AIによるデータ分析に必要な学習データの宝庫ともなります。

この記事では、データマートの概要からデータウェアハウス・データレイクとの違い、種類やメリット・デメリットを解説します。また、AIとの親和性や活用効果なども紹介しているので、興味のある方はぜひ参考にしてください。

データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する

データ分析に強いAI開発会社をご自分で選びたい場合はこちらで特集していますので併せてご覧ください。

目次

データマートとは?

データマートとは、企業が持つ膨大なデータの中から、特定の業務部門や目的に特化したデータを集約・整理・加工した小規模なデータベースです。部門単位での迅速なデータ管理に優れており、マーケティング、営業、製造など、目的に応じた分析がしやすくなります。

目的に応じたデータが集約されているため、使いやすく直感的な構造を持ち、意思決定のスピード向上に貢献します。

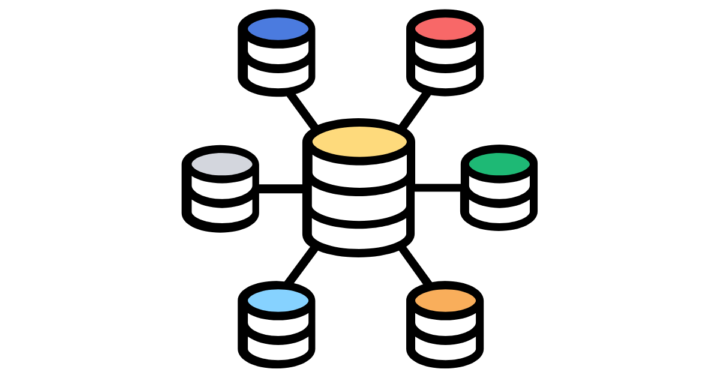

データ基盤におけるデータマートの役割

データ基盤において、データマートは分析業務の実行部門として重要な役割を担います。各部門やプロジェクトごとに必要なデータだけを抽出・整理して格納することで分析の負荷を軽減し、迅速な意思決定が可能です。

また、データマートは、現場の担当者も扱いやすい形式で提供されるため、専門知識がなくてもデータ活用を進めやすくなります。これにより、現場レベルでの自立的なデータ活用を推進できます。

「現場に最も近いデータシステム」として、データマートは戦略的なポジションに位置づけられます。

データウェアハウス、データレイクとの違い

データマート、データウェアハウス(DWH)、データレイクは、いずれもデータを蓄積・活用する基盤ですが、それぞれ目的や構造が異なります。

| 名称 | 特徴 | データ | 用途 |

|---|---|---|---|

| データレイク | あらゆるデータをそのままの形式で大量に蓄積 | 構造化・非構造化データ(生データ) | データサイエンティストによる高度な分析 |

| データウェアハウス(DWH) | 目的別にデータを整理・統合して蓄積 | 構造化データ(加工済み) |

|

| データマート | 特定の部門や目的に特化してデータを抽出 | 構造化データ(DWHから抽出・加工) |

|

データレイクは構造化・非構造化データをそのまま蓄積する柔軟性に優れたシステムです。AI・機械学習における生データの学習に向いています。

ただし、データレイクは形式が統一されていないため、前処理や分析環境の整備が欠かせません。

データウェアハウスは、企業全体のデータを統合・一元管理する大規模な格納システムです。全社的な意思決定を支える役割を持ち、長期的な履歴データの蓄積や横断的な分析に強みがあります。

整合性や精度が高く、信頼性のあるデータ活用が求められる場面で、データウェアハウスは活用されます。

それに対してデータマートは、部門単位や特定業務に絞った分析用データの集積を目的としたものです。つまり、データマートはデータウェアハウスから抽出・加工されたデータをコンパクトにまとめたデータベースであり、即時性と実用性に重きを置いていると言えます。

データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する

データマートの種類

データマートには、構築方法や仕組みによって、独立型、従属型、ハイブリッド型の3つに分類されます。それぞれの特徴と活用シーンについて解説します。

独立型

独立型のデータマートは、データウェアハウスと連携せず、個別に構築・運用される形式です。特定の部門やプロジェクトのニーズに応じて、必要なデータを直接収集・加工して作成されます。

独立型は、小規模な組織や特定用途に限定された分析に有効であり、短期間で成果を求めるケースに適しています。また、データウェアハウスの整備が進んでいない段階でも構築できるため導入までのスピードが速いのも特徴です。

ただし、企業全体のデータ整合性やガバナンスを確保する観点では注意が必要です。複数の独立型データマートが乱立すると、サイロ化や重複管理のリスクがあります。

従属型

従属型のデータマートは、データウェアハウスから必要な情報を抽出・加工して構築される形式です。全社的に統合・整備されたデータを基に作られるためデータの整合性・一貫性が高く、他部門との比較分析や経営判断にも活用しやすい点が特徴です。

従属型では、データウェアハウスを中核とするデータ基盤の中に部門別の用途に応じたサブセットとしてデータマートを展開します。そのため、ガバナンスやセキュリティ管理を統一的に行えるメリットがあります。

ただし、従属型ではデータウェアハウスの整備が前提となるため、構築には時間とコストがかかります。また、変更や拡張にもデータウェアハウスの調整が必要になるため、柔軟性の面では独立型に比べて制約を受けるかもしれません。

ハイブリッド型

ハイブリッド型のデータマートは、独立型と従属型の特徴を組み合わせた形式です。基本的にはデータウェアハウスを基盤としつつも、特定のデータを外部から直接取り込むことが可能で、必要に応じて独自にデータを補完・拡張できる点が特徴です。

ハイブリッド型は、データの整合性を保ちつつ、業務部門ごとの分析ニーズや頻繁なデータ更新への対応にも強みを発揮します。例えば、マーケティング部門に蓄積された過去データに加え、SNSなどのリアルタイムデータを取り込むことで網羅的な分析が可能です。

ただし、データの重複・管理には工夫が必要であり、明確なルール設定や運用体制の整備が不可欠です。ハイブリッド型は、変化の激しいビジネス環境や部門固有のニーズに対応できる点で近年注目されています。

データマートを導入するメリット

以下では、データマートを導入するメリットについて解説します。

部門ごとの迅速・高度な分析が可能

データマートは、特定の部門に特化したデータのみを抽出・整理して構築されるため、必要な情報に迅速にアクセスすることが可能です。都度データを抽出・加工する手間が省かれ、分析スピードが飛躍的に向上します。

迅速な分析は、部門ごとの施策の修正につながり、業務の柔軟性と成果の最大化にも貢献します。

また、データマートは必要な情報だけを加工・最適化して格納するため、用途に応じた高度な分析がしやすくなります。財務部門では予算実績や原価データ、顧客対応部門では問い合わせ履歴や対応件数など各部門のKPIや業務指標に直結するデータを活用できます。

ユーザーが使いやすいデータ構造になる

業務や分析に合わせて設計されるデータマートは、ユーザーが直感的に理解しやすい構造となっています。複雑な結合や変換を必要とせず、必要な項目が整理された状態で提供されることで専門的な知識がなくてもデータの抽出が可能です。

例えば、マーケティング部門では「キャンペーン別の成果」「地域別の反応」など業務に即した粒度でデータが格納されるため、操作や分析がスムーズに行えます。こうしたデータ構造は、BIツールやダッシュボードと連携した分析環境も構築しやすくなり、業務効率の向上が期待できます。

ユーザーがデータの構造や関係性を迷うことなく操作できることは、社内におけるデータ活用の浸透において重要な要素です。

短期間・低コストで導入できる

必要なデータソースや分析要件が明確な場合、データマートは短期間で構築可能となり、業務改善やデータ活用の成果を早期に得られます。データウェアハウスに比べて設計・実装の範囲が限定されており、導入までの期間とコストを抑えやすい利点があります。

そのため、限られた予算やリソースでデータ活用を始めたい企業やスモールスタートしたいケースに適しています。初期段階での小規模な導入により、データ活用のノウハウを蓄積しながら段階的に他部門へ展開するアプローチも実現可能です。

DWHの処理負荷の分散に役立つ

データウェアハウスに多様な部門からのアクセスが集中すると、パフォーマンスが低下するリスクがあります。そこで、部門単位でデータマートを設けることで、データウェアハウスへのアクセスを分散し、全体の処理効率を向上させることが可能です。

特にクラウドベースのDWHでは、クエリの処理量に応じて課金されることが少なくありません。そのため、データマートを活用することで利用コストの削減にも繋がります。

セキュリティとガバナンスの強化

部門ごとにアクセスできるデータを限定できるため、情報漏洩のリスクを低減し、データガバナンスを強化できます。人事データは人事部門のデータマートでのみアクセス可能にする、といった厳密な権限管理が容易になります。

AIモデルの学習データに使える

業務に特化した整備済みデータが揃っているデータマートは、AIの学習データとして極めて有用です。目的別にクレンジングされているため、前処理の手間を抑えつつ、目的に合致したモデルの構築が可能です。

一方で、データレイクは多種多様な形式のデータを蓄積できる柔軟性がありますが、構造が未整備となっています。そのため、AI開発に活用するにはデータの選定・変換・加工といった前段階の作業が不可欠です。

また、データウェアハウスは全社的なデータを統合管理しているため、広範な学習データを保有しています。データは加工・整備されているため、データレイクよりは扱いやすいと言えます。

その点、データマートはデータウェアハウスからさらにデータを抽出・加工し、AIに最適化された学習データセットを用意する役割を果たします。業務に即した形で構造化されたデータを活用することで、現場での活用成果を早期に得られる点がメリットです。

データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する

データマートを導入する際の注意点・リスク

データマートにはメリットがある一方で、導入・運用に際しては注意すべき課題もあります。以下では、具体的なデメリットについて解説します。

データのサイロ化が発生しやすくなるリスクがある

サイロ化とは、各部門でデータを蓄積・運用することで、情報が分断され、部門間の連携が困難になる状態を指します。データマートは部門ごとに独立して構築されることが多いため、全社的な統合管理が行われていない場合、データのサイロ化が発生しやすくなります。

例えば、営業部門とマーケティング部門で異なる顧客情報を保持していた場合、同一顧客の行動履歴を統合的に把握できず、施策の策定に支障をきたす可能性があります。また、同じ指標であっても定義や集計方法が異なると、データの整合性が損なわれ、信頼性に影響を及ぼすこともあります。

こうしたサイロ化のリスクを避けるには、以下の対応が必要です。

- データマート間でのルール整備

- 共通のデータモデルの導入

- DWHとの連携による統一的なガバナンス

横断的・経営レベルでのデータ分析には不向き

各データマートは、それぞれの目的や指標に基づいて設計されているため、異なる部門間でのデータ連携や全社的な比較分析を行う際に整合性の問題が生じやすくなります。そのため、横断的な分析や経営レベルの統合的な意思決定には不向きな場合があります。

例えば、営業部門の売上データと製造部門の在庫データを組み合わせようとする場合、データ項目の定義や粒度の違いが障壁となり、正確な分析は困難です。また、経営陣が必要とする俯瞰的なデータ分析には情報が不足することもあります。

このような課題に対応するには、データウェアハウスを基盤とした統合的な分析環境の整備や各データマートとの連携設計が必要です。

データマートの設計手順

データマートを活用するためには、目的に応じた設計が重要です。以下では、データマートの一般的な以下の手順に沿って解説します。

- 具体的なユースケースを定義する

- 必要なデータ項目と指標を洗い出す

- データソースの特定と収集

- データモデルを設計する

- 検証・調整

- 運用体制・セキュリティの整備

具体的なユースケースを定義する

まずは、具体的なユースケースを明確に定義します。ユースケースの定義では、以下のような条件を明確にすることで、設計全体の方向性を決定づける基盤となります。

- データを活用するユーザー

- データ活用の目的

- 分析対象となるデータの種類

ユースケースを定義せずに設計を進めてしまうと、不要なデータを取り込みすぎたり、活用されないシステムになるリスクがあります。そのため、業務課題を正確に把握し、解決の手段としてどのようにデータマートを使うかを明確にすることが大切です。

必要なデータ項目と指標を洗い出す

ユースケースが明確になったら、次に必要となるのがデータ項目と指標の洗い出しです。ここでは、どのような情報が必要かを具体的に整理します。

例えば売上分析においては、以下のようなデータ項目と指標の洗い出しが必要です。

- データ項目:顧客ID、商品カテゴリ、取引日、金額

- 指標:月別売上額、平均単価、成約率

実務で使用されている用語や集計方法に沿って項目を選定することで、後工程での手戻りや誤解を防ぐことができます。加えて、既存システムや外部からデータを取得できるかを確認することも、並行して行う必要があります。

KPIやレポートに活用する主要な指標は、定義や計算式を明文化しておくことが重要です。曖昧なまま進めると、データの意味が部署間でずれたり、結果に一貫性がなくなるリスクがあります。

データソースの特定と収集

必要なデータ項目と指標が決まったら、それらを取得するためのデータソースを特定し、収集方法を設計します。データソースには、以下のようなものがあります。

- 基幹システム(ERP)

- 業務アプリケーション

- クラウドサービス

- Excelなどのファイル

- 外部API

ユースケースに応じて、どのシステムにどの情報が格納されているかを明確にし、信頼性も含めて確認する必要があります。

データソースの特定については、データの粒度や整合性に注意が必要です。また、データの欠損や不備がないかもこの段階で確認しておくと、後の加工工程を効率化できます。

データ収集に際しては、ETL(Extract, Transform, Load)ツールやAPI連携を活用して自動化を図ることが推奨されます。

データモデルを設計する

データソースが確定し、必要な情報が揃った段階で、データモデルの設計を行います。データモデルは、収集したデータをどのような構造で格納・関連付けるかを定義する設計図で、データマートのパフォーマンスを左右する工程です。

基本的には、事実テーブル(売上や取引などの数値データ)と次元テーブル(顧客や製品などの属性データ)を組み合わせる構造が用いられます。これにより、ユーザーが自由に軸を切り替えながら集計・分析を行える環境が整います。

設計時には、以下の点を明確にする必要があります。

- 各テーブルの関係性

- キーの定義

- 一貫した命名ルール

- データ型

- 集計ロジック

また、今後の拡張や運用保守も見据え、再利用性や管理しやすさにも配慮した構成が求められます。

検証・調整

データモデルの設計が完了した後は、実際のデータを用いて検証と調整を行います。この工程では、定義した指標やデータ構造がユースケースに対して正しく機能するか、想定通りの分析結果が得られるかを確認します。

具体的には、以下のような検証・調整が必要です。

- 過去の業務データと照らし合わせて、数値や集計結果に齟齬がないかチェックする

- 複数の部門や担当者が同じ定義で理解・操作できるかを確認し、ユーザーインターフェースやデータの粒度が適切か評価する

- データの加工ロジックやテーブル構造の微調整を行い、現場の業務実態に合った形へ最適化する

AI活用を想定している場合は、学習用データとしての品質も検証し、不足項目やノイズの有無もチェックする必要があります。設計を現場目線で検証し、細部を調整することで、実用性と精度の高いデータマートが完成します。

運用体制・セキュリティの整備

データマートの構築後は、安定的・安全に運用するための体制整備とセキュリティ対策が不可欠です。不適切な管理やアクセス権の設定ミスは、業務の混乱や情報漏洩といったリスクを招く可能性があります。

まず、データマートの管理者や運用担当者を明確にし、責任範囲を定めます。また、利用者ごとにアクセス権限を制御し、業務に必要な情報のみにアクセスできるように設計することで、情報の不正利用を防止します。

クラウド環境で構築されている場合は、暗号化や通信経路の保護といったセキュリティ機能の活用も重要です。

データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する

データマートについてよくある質問まとめ

- データマートとは何ですか?

データマートとは、特定の部門に特化して設計された小規模なデータベースです。用途別に必要なデータだけを抽出・整理し、業務現場での迅速な意思決定や分析を支援するために用いられます。全社データを集める「倉庫(DWH)」に対し、「専門店」に例えられ、現場担当者による迅速なデータ分析を可能にします。

- データウェアハウスやデータレイクとの違いは?

- データウェアハウス(DWH):全社的なデータを一元管理する大規模な格納システムで、整合性と分析精度に優れている

- データレイク:構造化・非構造化データを問わず未加工のまま蓄積する格納システムで、網羅的なデータ収集が可能

- データマート:DWHから必要なデータを抽出・特定用途に最適化された形式で提供し、即時性や使いやすさに優れている

- データマートを導入する効果やメリットは?

主に以下のメリットがあります。

- 迅速な分析: 部門特化のデータで高速な集計・分析が可能。

- データ活用の促進: 専門家でなくても直感的に扱えるデータ構造。

- 低コスト・短期間導入: DWHより小規模なため、スモールスタートが可能。

- 負荷分散: DWHへのアクセスを減らし、システム全体のパフォーマンスを改善。

- セキュリティ強化: 部門ごとにアクセス権限を細かく設定できる。

- AI活用: 高品質な学習データとしてAIモデルの精度向上に貢献。

- データマートを構築する手順は?

データマートの構築手順は、以下の流れが基本です。

- 具体的なユースケースを定義する

- 必要なデータ項目と指標を洗い出す

- データソースの特定と収集

- データモデルを設計する

- 検証・調整

- 運用体制・セキュリティの整備

- データマートを導入する際に注意すべきリスクはありますか?

主に2つのリスクに注意が必要です。

- データのサイロ化: 各部門がバラバラにデータマートを構築すると、全社でデータの定義が異なり、情報が分断される危険性があります。

- 横断分析への不向き: 部門に特化しているため、経営層が見たい全社横断的な分析には向いていない場合があります。対策としてDWHとの連携が重要です。

まとめ

データマートは、部門ごとの業務に特化したデータ活用を実現するシステムです。データウェアハウスやデータレイクと連携することで、データ基盤における高精度な分析を支える役割を果たします。

また、AI技術との相性も良く、整備されたデータマートを通じて、機械学習や予測モデルの構築を効率的に進めることが可能です。

しかし、その効果を最大化するには、各部門でデータが分断される「サイロ化」を防ぎ、全社的な視点でデータモデルを設計するなど専門的な知見が不可欠です。

もし「自社に最適なデータ基盤の形がわからない」「データ活用を次のレベルへ引き上げたい」とお考えでしたら、ぜひ一度専門家にご相談ください。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、お客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。

AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp

Youtubeチャンネル:@aimarket_channel

TikTok:@aimarket_jp

運営会社:BizTech株式会社

掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp