Difyのワークフローでできることは?代表的ノード14種の役割や使い方、作成手順、ユースケースを徹底解説

最終更新日:2025年08月21日

記事監修者:森下 佳宏|BizTech株式会社 代表取締役

- Difyのワークフロー機能を使えばマウス操作で「ノード」と呼ばれる機能ブロックを繋ぎ合わせるだけで業務プロセスの自動化や高度なAIアプリケーションを視覚的に構築

- テキストを生成する「LLM」、社内文書を検索する「知識ベース」、外部システムと連携する「HTTPリクエスト」など多様なノードが用意

- 外部のCRMやSaaSと連携して顧客対応を自動化したり、大量の問い合わせデータやファイルに対して同じ処理を繰り返す「バルク処理」を行ったりと定型業務を大幅に効率化

生成AIを活用した業務自動化が注目される中で、Difyのワークフロー機能は、まるでブロックを組み立てるようにLLM(大規模言語モデル)の処理フローを視覚的に構築し、複雑な業務プロセスの自動化や外部システムとの連携を実現できます。

本記事では、Difyのワークフローが持つ強力な機能の全貌を、豊富なノードの役割解説から具体的な作成手順、さらには実践的なユースケースまで解き明かします。

Difyの特徴や使い方についてはこちらの記事で解説していますので併せてご覧ください。

Dify活用に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度Dify相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 Dify活用に強いAI会社選定を依頼

LLM・RAGに強いAI開発会社をご自分で選びたい場合はこちらで特集していますので併せてご覧ください。

ウェビナーアーカイブ公開中!Difyを活用したAIシステム高速開発の方法!

目次

Difyのワークフローとは?

Difyのワークフローは、複数の機能(ノード)を線でつなぎ合わせることでAIの処理フローを視覚的に構築できるノーコードの自動化機能です。単なるチャットボットの作成にとどまらず、複雑な業務ロジックや外部システムとの連携を視覚的に設計できる点が特徴です。

ワークフローでは、「開始」から「終了」までの各ステップをノードとして設計でき、それぞれに役割を持たせることで業務処理が可能になります。また、IF/ELSEによる条件分岐やイテレーションによる繰り返し処理にも対応しており、AIによる判断を含む複雑なロジックも実現できます。

生成AIもDifyのワークフロー内で統合的に扱えるため、AI導入を検討する企業にとっては、プロトタイピングから実運用までの橋渡しとなる機能と言えます。

無料プランを含むすべての料金プランで利用できます。

ワークフローを利用するメリット

ワークフローを使うと、以下のメリットがあります。

- 柔軟性: 処理の順番を自由に入れ替えたり、条件分岐を追加したりと、アイデア次第で複雑なロジックを組むことができます。

- 視覚的な分かりやすさ: AIがどのような手順で思考・処理しているのかが一目瞭然なため、開発者以外とも仕様の共有が容易になります。

- 再利用性: 作成したワークフローや個別のノードは、テンプレートとして保存し、他のアプリケーションで再利用することが可能です。

- 拡張性: 外部のAPIや独自のツールと連携させることで、Difyの標準機能だけでは実現できない、より高度な処理を組み込めます。

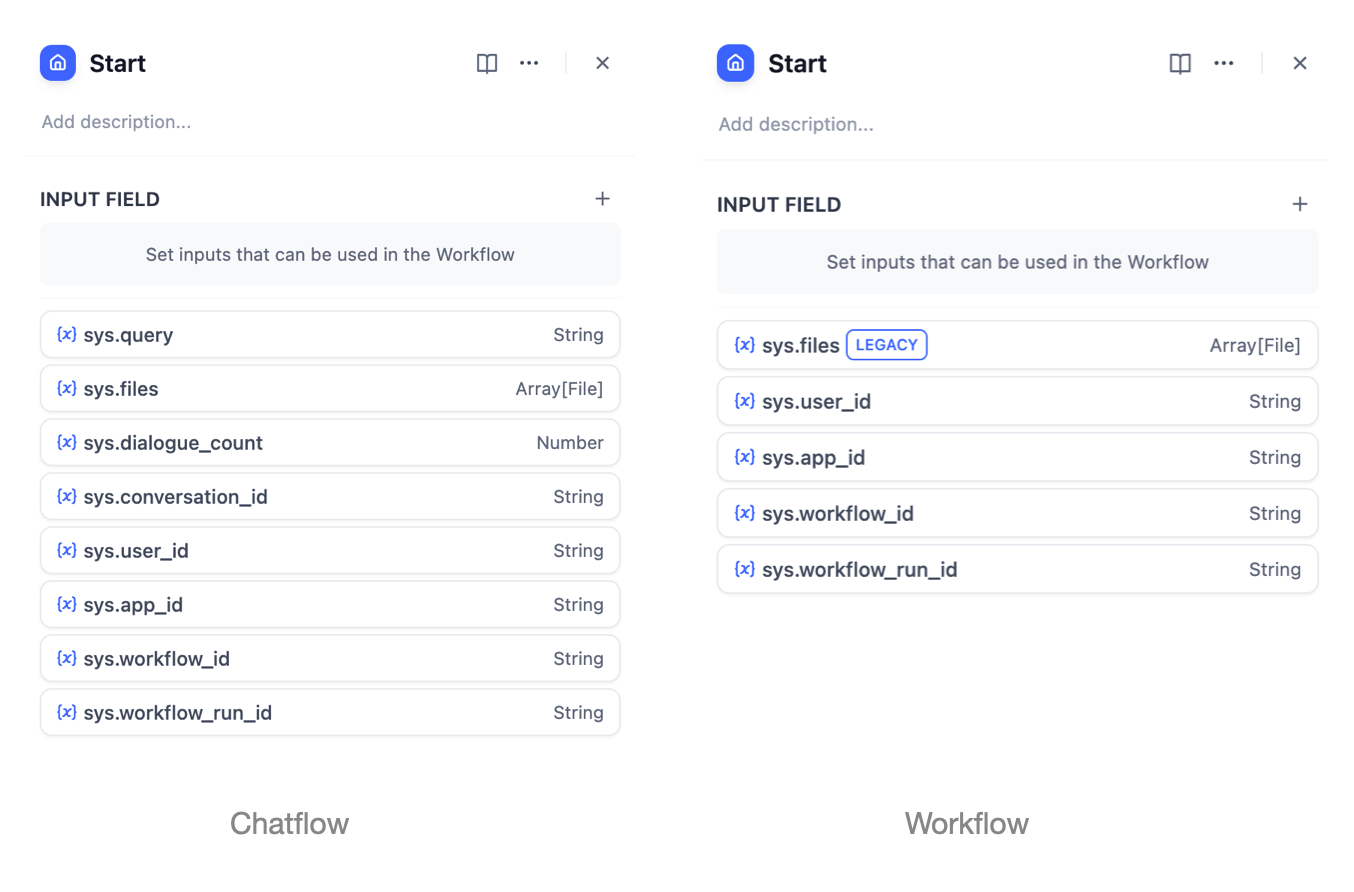

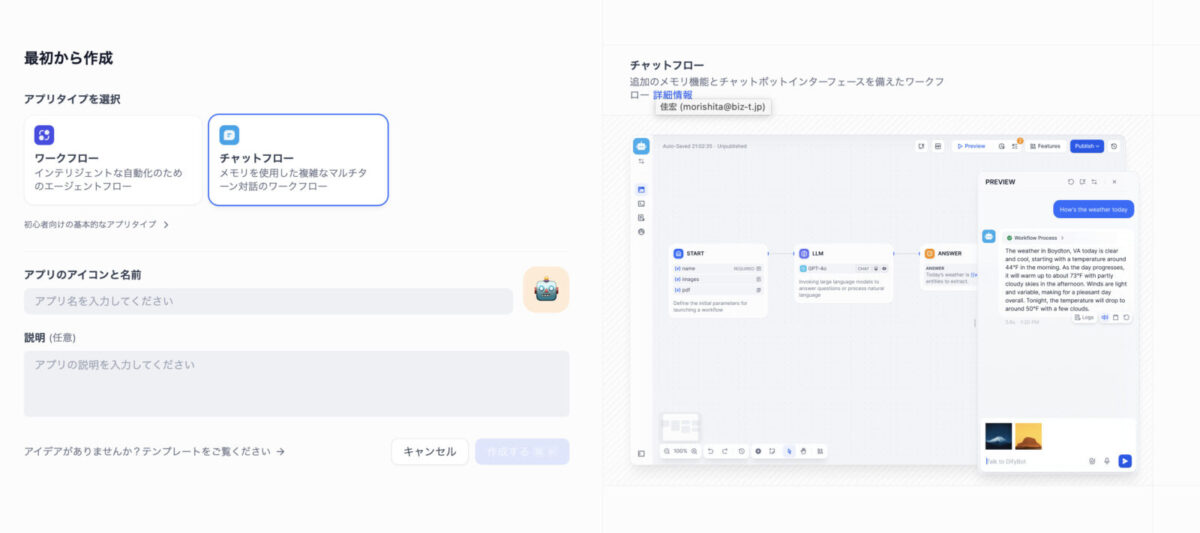

チャットフローとの違い

Difyにおけるワークフローとチャットフローは、どちらもユーザー体験の自動化を支援する機能ですが、設計思想と用途に違いがあります。

- チャットフロー:ユーザーとの連続した対話を前提としたモード。過去のやり取りを記憶する「会話メモリ」機能が標準で備わっており、人間と話すような自然なコミュニケーションを実現するのに特化

- ワークフロー:特定のタスクを処理するための一連の手順(フロー)を定義するモード。入力に対して決められた処理を一度実行し、最終的な結果を返すことに特化

チャットフローでは、主にシナリオベースの対応を目的としています。具体的には、ユーザーの入力に応じて順次回答を返すような対話型のUIが中心です。

一方、ワークフローは業務プロセスを視覚的に構築できる機能で、対話の有無にかかわらず、以下の複雑な処理を統合的に実行できます。

- データ処理

- 外部連携

- 条件分岐

LLM(大規模言語モデル)に「思考」させ、状況に応じて外部ツール(Web検索、APIなど)を自律的に選択・実行させる高度なAIエージェントを構築できます。

そのため、チャットフローとワークフローそれぞれで、活用方法も異なります。目的に応じて両者を使い分けることで、Difyの機能をより効果的に活用することが可能です。

Dify活用に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度Dify相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 Dify活用に強いAI会社選定を依頼

Difyのワークフローにある代表的なノード14種の役割・使い方

Difyのワークフローでは、処理の流れを構成する各ノードが重要な役割を担います。代表的なノードは以下の通りです。

- 開始:処理の開始点

- 終了:処理の終了点

- LLM:大規模言語モデルによるテキスト生成

- 知識ベース検索:ナレッジベースから情報を抽出

- IF/ELSE(分岐):条件分岐による処理の切り替え

- イテレーション(反復):配列やリストに対する繰り返し処理

- テンプレート:動的な文章やデータの整形

- 変数代入:特定の変数に対して値を書き込む

- 変数集約:複数のルート(ブランチ)から来るデータを、1つの変数にまとめる(集約する)

- パラメーター抽出:自然文からの情報抽出

- HTTPリクエスト:外部APIとの通信

- コード:Pythonによる処理記述

- Agent:複数ツールを用いた自律的な推論と判断

- ツール:外部のAPIサービスや、自社で開発したカスタムツールを呼び出します

それぞれのノードの機能と使い方について解説していきます。

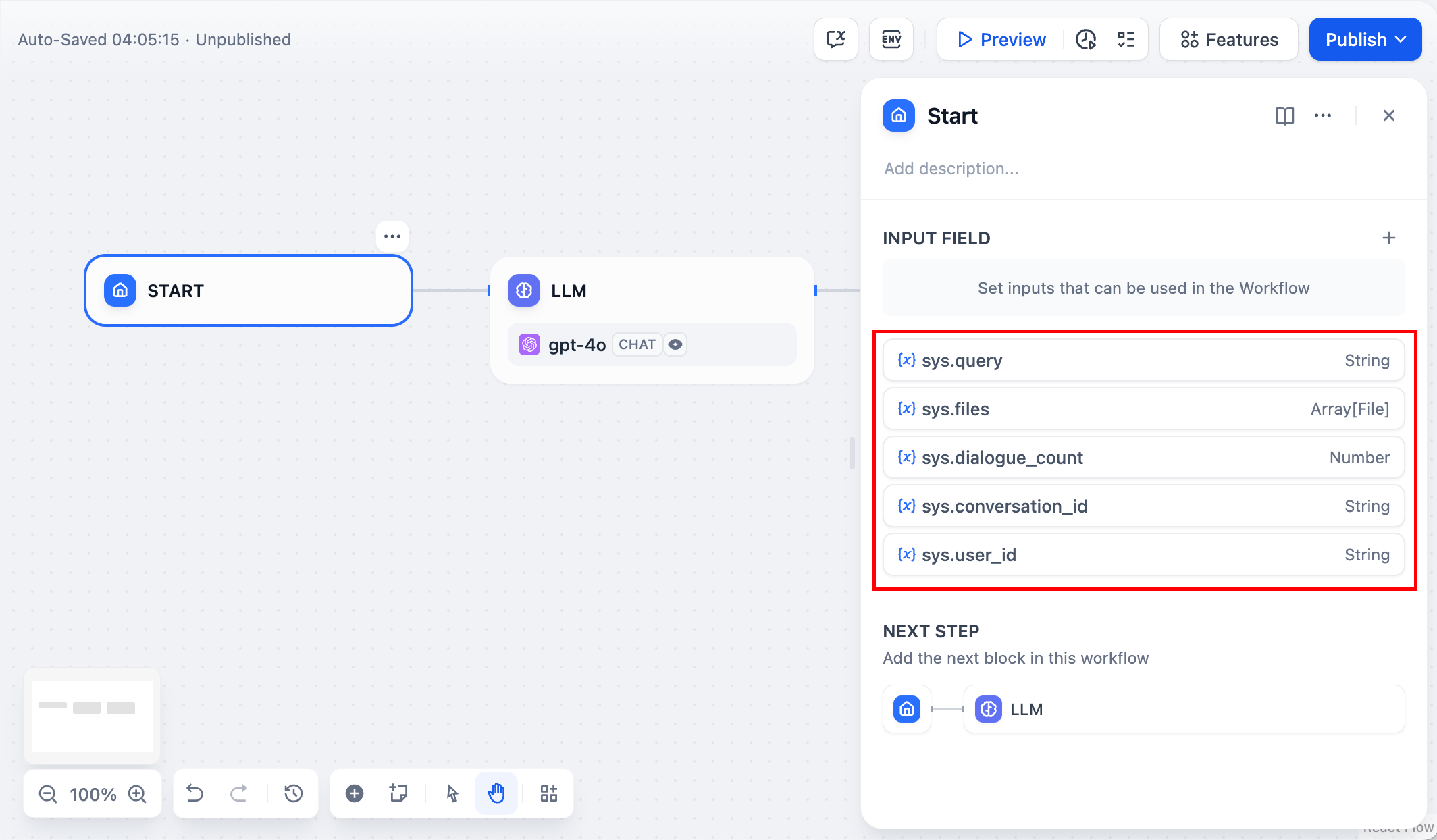

開始

「開始」ノードは、Difyのワークフローを構成する最初のステップで、フロー全体の入力データやトリガーを受け取る役割を担います。全てのワークフローで必須のノードです。

外部システムやアプリケーションからのリクエスト、または手動実行などによってフローが起動すると開始ノードが入力データを受け取り、後続の処理に引き渡します。

開始ノードでは、入力となる変数やパラメーターの構造をあらかじめ定義しておく必要があります。入力の整備が不十分な場合、ワークフロー全体の挙動に影響を与えるため、事前に設計の整合性を確認することが推奨されます。

開始ノードを起点に各種処理が順次実行されていくため、Difyのワークフロー設計において基本でありながら最も重要な構成要素です。

終了

「終了」は、Difyワークフローにおける最終的な処理の完了を示すノードです。すべての処理が完了した後に到達するこのノードでは、実行結果を外部に返したり、ログとして出力したりといった役割があります。

例えば、API経由で呼び出されたワークフローでは、終了ノードがレスポンスデータを返すことで呼び出し元のアプリケーションと結果を共有できます。

複雑な条件分岐や繰り返し処理が含まれているワークフローでも、すべての処理の出口として「終了」ノードに集約する設計とすることで全体のフローが明確になります。これも全てのワークフローで必須のノードです。

LLM

「LLM」は、Difyのワークフロー内でLLMを呼び出し、以下の処理を実行するために必要なノードです。

- テキスト生成

- 要約

- 翻訳

- 分類

このノードでは、プロンプトと入力変数を組み合わせてモデルに指示を出し、生成された応答を後続の処理に引き渡すことが可能です。

特にプロンプト設計は、LLMノードの活用において最も重要です。「AIが何をするのか」という指示を的確に与えることで、目的に即した出力を得られます。

LLMノードは、後述する知識検索ノードと組み合わせれば、事前知識に基づく高精度な回答生成も可能です。こうした柔軟な連携によって、Difyは社内業務に即したAI機能を自在に組み込むことができ、実用性を大きく高めることができます。

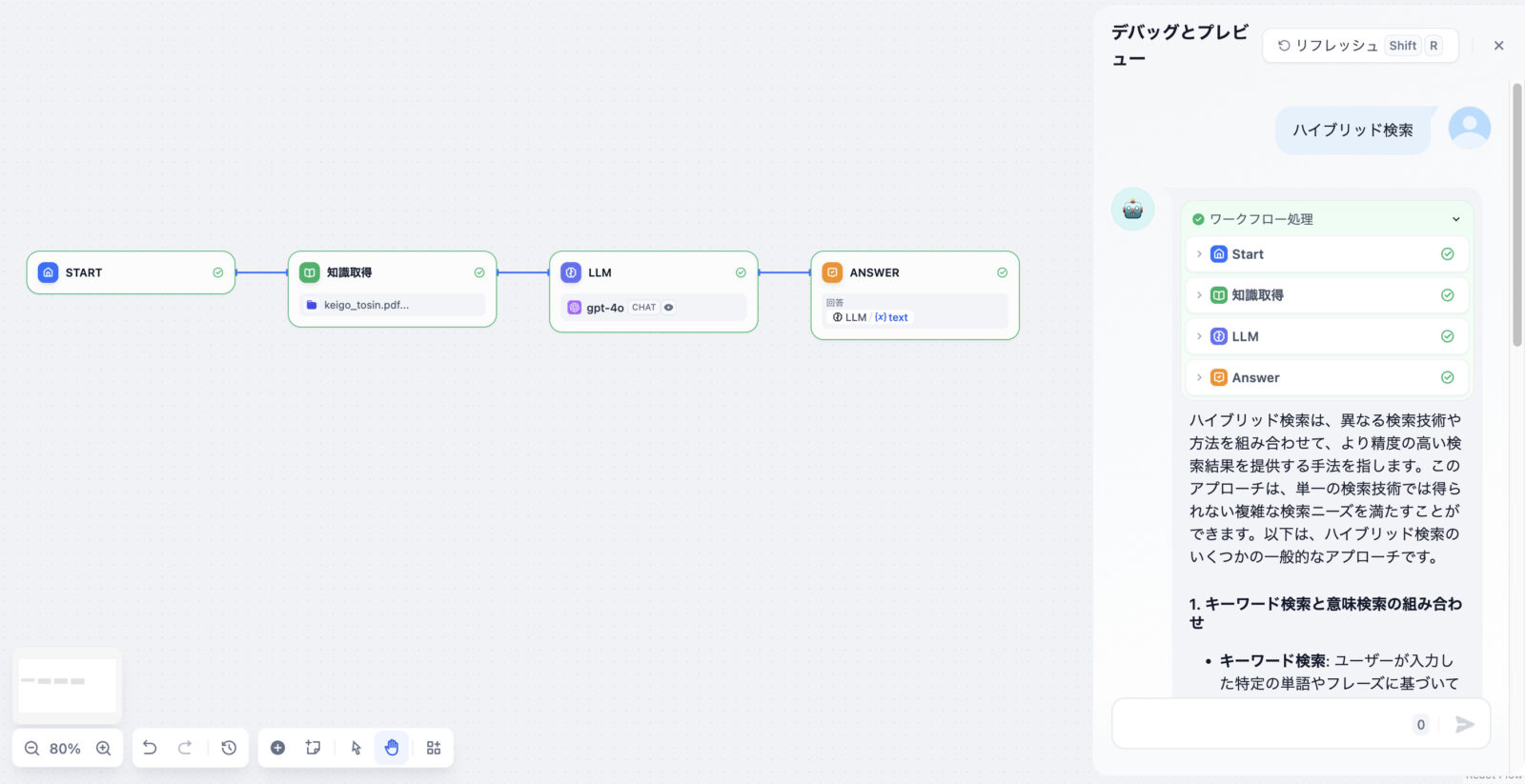

知識ベース

「知識ベース」は、Difyが提供するRAG(検索拡張生成)を活用し、事前にアップロードしたドキュメントや外部データベースから関連情報を検索するノードです。

入力テキストや変数をもとに質問に対して関連性の高い情報を抽出します。それを後続のLLMノードに渡すことで、文脈に即した回答を生成します。

このノードを活用することで、企業独自の業務知識や製品マニュアル、社内FAQなどに基づく回答など、一般的なLLMでは難しい対応が可能になります。また、検索結果の件数やスコアの閾値を調整することで、精度と網羅性のバランスを最適化できます。

知識検索ノードに基づいたRAGの活用は、説明責任の強化にもつながるため、信頼性を担保する手段としても有効です。ドメイン知識に基づいた回答を必要とする業務では、この知識検索ノードの導入が成果に直結します。

IF/ELSE(条件分岐)

「IF/ELSE」は、Difyのワークフローにおいて処理の分岐を実現するためのノードです。入力データや変数の値に応じて異なるルートへと処理を振り分ける役割を担っており、応答結果に基づいた意思決定や制御処理が可能になります。

例えば、「問い合わせ対応」においては、以下のように条件分岐の実装が可能です。

- 問い合わせ内容に「返品」が含まれている→返金フローへ

- 問い合わせ内容に「納期」が含まれている→納品情報の照会フロー

条件式はPythonのような構文で記述されるため、変数、値の比較、文字列の包含判定など、さまざまなロジックに対応しています。

このノードを活用することで、単一のワークフロー内で複数のユースケースに対応でき、汎用性の高い設計が可能です。複雑な業務ロジックや例外処理を含むプロセスでは、IF/ELSEノードの設計が処理精度を左右します。

イテレーション(反復)

イテレーション(反復)ノードは、特定の処理を繰り返し実行するための機能です。配列やリスト形式のデータに対して同一の処理を順に適用することで、複数データの一括対応を実現します。

具体的に実装可能な処理は、以下の通りです。

- 複数のPDFファイルに対してテキスト抽出処理を繰り返す

- 顧客リストに含まれる各ユーザーへ順番に通知メッセージを送る

ループ対象は、ワークフロー内で生成された変数や外部APIから取得したデータにも対応しており、柔軟性の高い運用が可能です。

ただし、設計においてはループ内の処理時間やエラーハンドリングに注意が必要です。特に大量データを扱う際には、ワークフロー全体の実行時間や外部APIの制限を考慮した設計が求められます。

テンプレート

「テンプレート」は、事前に定義された文面をもとに、変数を差し込んだ出力を生成するためのノードです。固定フォーマット内に動的なデータを挿入することで、レポートや通知文、APIへの送信データなどを整形された形で作成できます。

例えば、「{{name}}様、本日はお問い合わせありがとうございます。」といった定型文にユーザーの名前を自動挿入することで、個別対応のような出力が実現できます。プレーンテキストだけでなく、JSONやHTMLといった形式にも対応可能です。

これにより、LLMノードやAPI連携ノードとのデータ受け渡しが効率的になり、処理全体の可読性や保守性が向上します。定型文の繰り返しが多い業務や、厳格な構造が求められる処理においては、作業の自動化と品質の両立に貢献する要素と言えます。

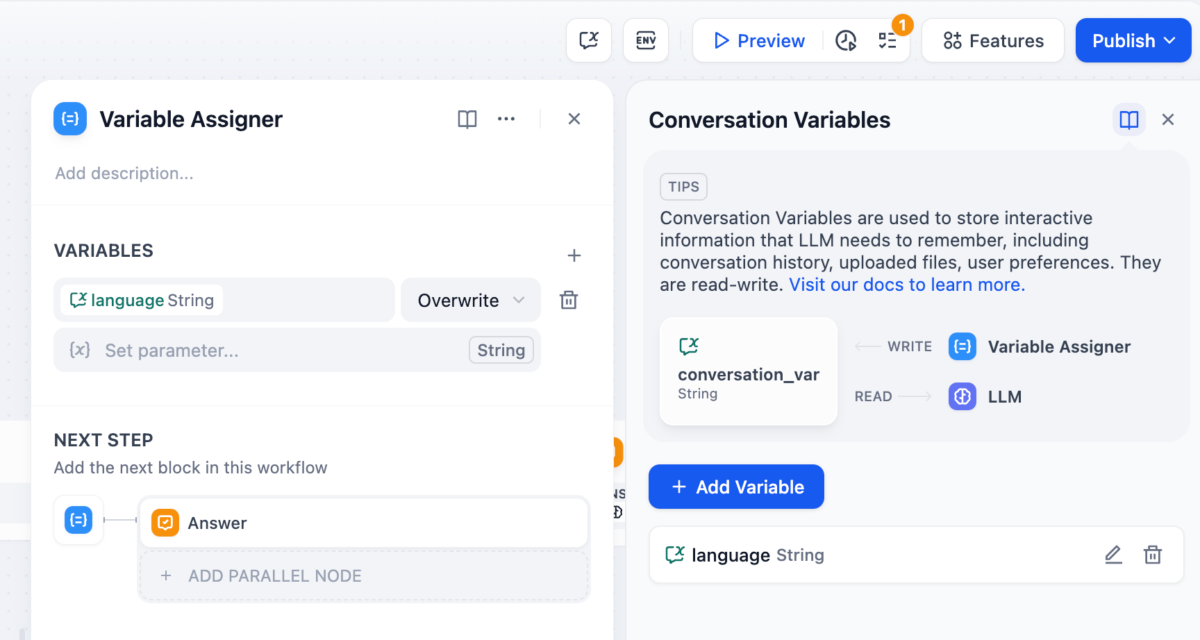

変数代入

変数代入の主な役割は、特定の変数に対して値を書き込む(代入する)ことです。主な機能に以下があります。

- 値の上書き: 既存の変数の値を、新しい値で完全に置き換えます。

- 値のクリア: 変数の中身を空にします。

- 四則演算: 数値型の変数に対して、足し算、引き算、掛け算、割り算ができます。

- 配列(リスト)操作:

追加 (Append): 配列の末尾に新しい要素を1つ追加します。

拡張 (Extend): ある配列に別の配列を結合します。

削除 (Remove): 配列の先頭または末尾の要素を削除します。

チャットボットでユーザー名を記憶するなど会話の文脈を記憶させたり、複数のステップで得た情報を加工して1つの変数にまとめる用途に最適です。

変数集約

変数集約の役割は、条件分岐などで分かれた複数のルート(ブランチ)から来るデータを、1つの変数にまとめる(集約する)ことです。2024年頃のアップデートで「変数代入」からこの機能が独立し、より明確になりました。

主な機能として以下があります。

- 分岐の統合: IF/ELSEノードやQuestion Classifierノードで分かれた複数の処理ルートの出力を、後続のノードで扱いやすいように1つの変数に統合します。

- データ型の統一: 複数のルートから来るデータは、すべて同じ型(文字列、数値など)である必要があります。

ユーザーの質問の種類によって処理を分岐させ、それぞれのルートで得た検索結果を最終的に1つのLLMノードに渡して回答を生成させたい場合に用いられます。

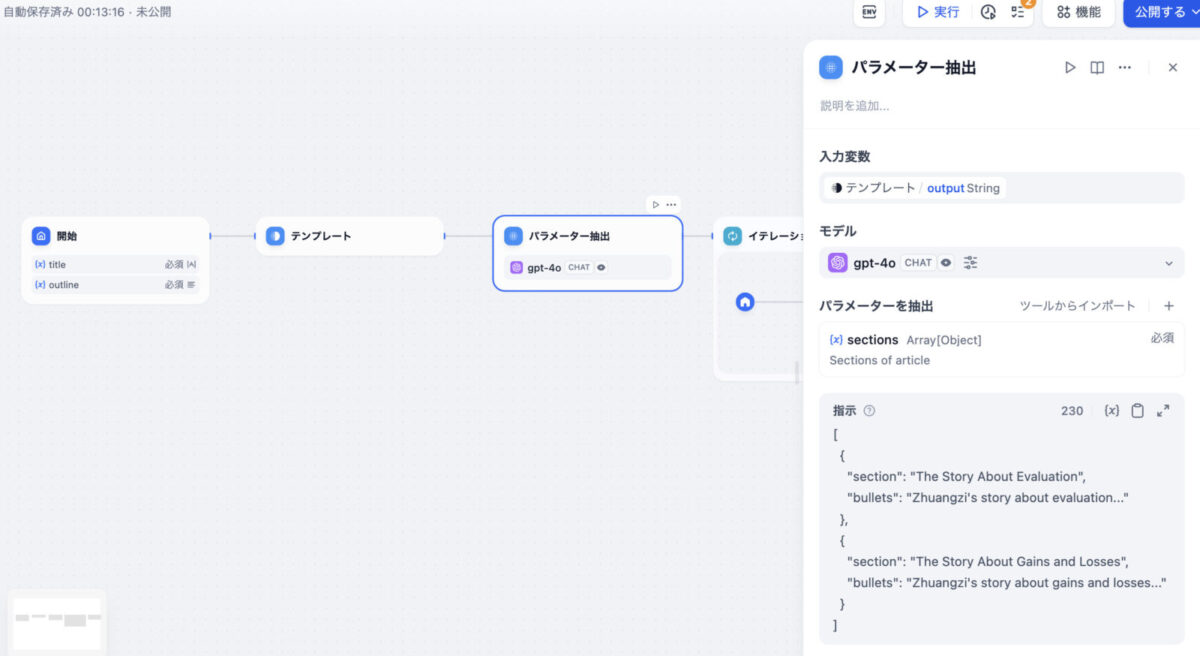

パラメーター抽出

「パラメーター抽出」は、入力されたテキストから必要な情報だけを取り出し、変数として定義するためのノードです。ユーザーの入力内容に含まれる情報から、特定の値(氏名・日付・数値・キーワードなど)を取り出し、活用できる形式に整える役割を担います。

例えば、「来週の火曜日に会議を設定して」といった文章があれば、以下のパラメーターを抽出可能です。

- 日付:来週の火曜日

- イベントの種別:会議

- アクション:設定する

これにより、スケジュール登録処理へとつなげることが可能です。抽出対象は定義したキーワードベースでも、LLM形式でも設定できるため、柔軟で高度な情報抽出に対応しています。

抽出結果は変数として保存され、テンプレートや条件分岐などのノードで再利用可能です。ユーザー入力のばらつきが大きい場面では、構造化されたデータを確実に取得することで、処理全体の安定性と精度が向上します。

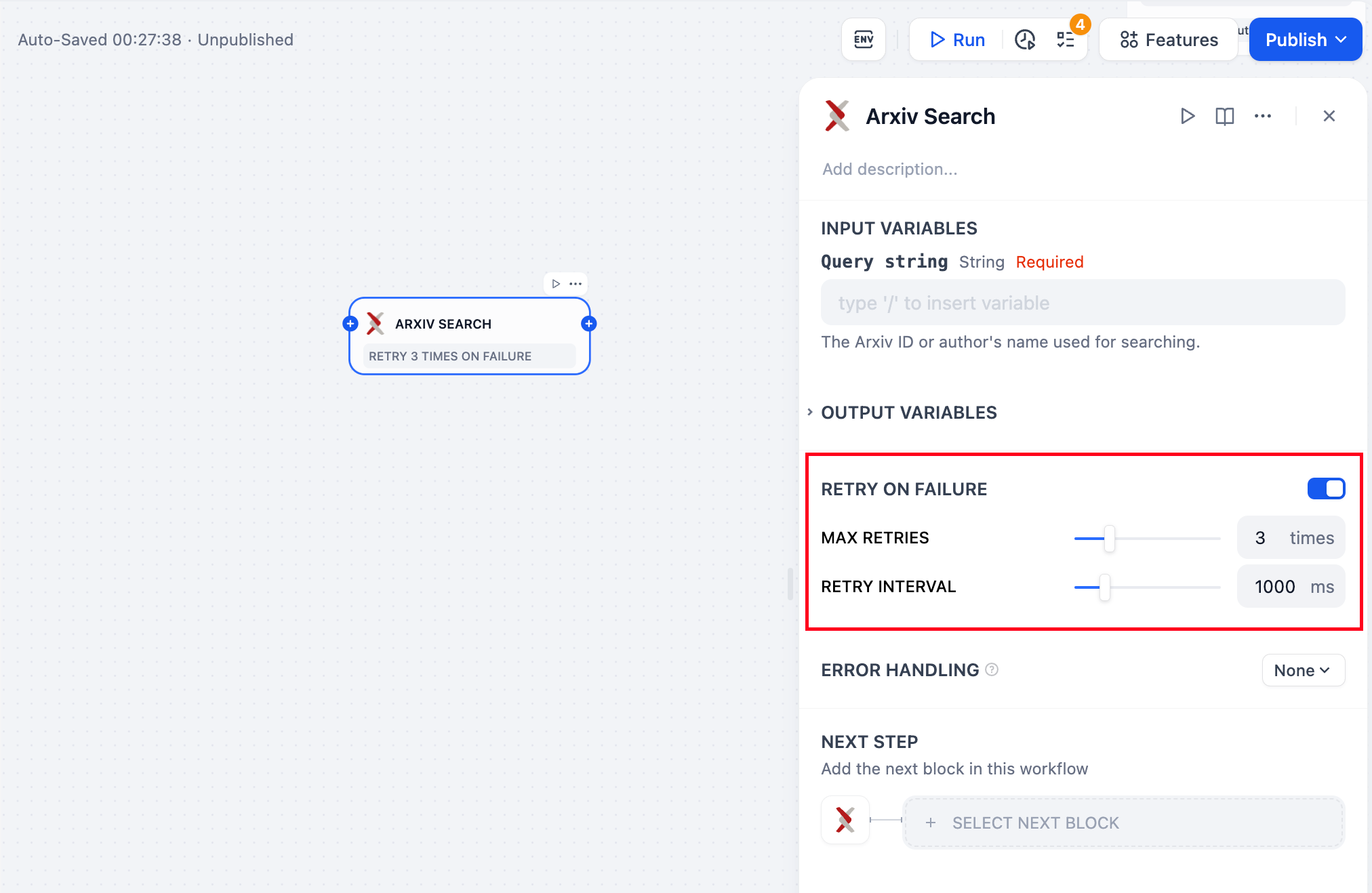

HTTPリクエスト

「HTTPリクエスト」は、Difyワークフロー内から外部のWeb APIやシステムにリクエストを送信し、データの取得・更新・送信を行うノードです。Dify単体では完結しない処理を外部サービスと連携でき、業務フローの幅を広げることが可能になります。

HTTPリクエストは、GETやPOST、PUTなどの主要なHTTPメソッドに対応しており、以下のような用途に活用できます。

- CRMシステムから顧客情報を取得する

- 外部AIサービスに画像を送信する

- SaaSツールにレコードを作成する

また、レスポンスとして返ってきたJSONデータは自動的に変数として取り出せるため、後続のノードで再利用することが可能です。外部とのデータ連携が必要な業務においては、HTTPリクエストノードがハブ的な役割を果たします。

コード

「コード」は、ワークフロー内でカスタムな処理を実行したい場合に使用するノードで、PythonやJavaScriptのコードを記述して任意のロジックを動作させることができます。あらかじめ用意されたノードでは対応しきれない以下のような処理に活用されます。

- 複雑な演算:複数の数値を条件に応じて加減乗除し、割引計算やスコア算出を実行

- データ変換:日付フォーマットの統一や文字列から数値への変換など、後続処理に適したデータ形式へ整備

- 形式チェック:メールアドレスや電話番号など、入力値の妥当性を検証

- 独自のアルゴリズム実装:社内ルールやビジネスロジックに基づいた処理手順をワークフローに組み込む

コードの入力と出力には、ワークフロー内の変数が利用でき、他ノードとの連携もシームレスに行えます。

ただし、このノードを使用するにはPythonの基礎知識が求められるため、テストと検証を十分に行う必要があります。

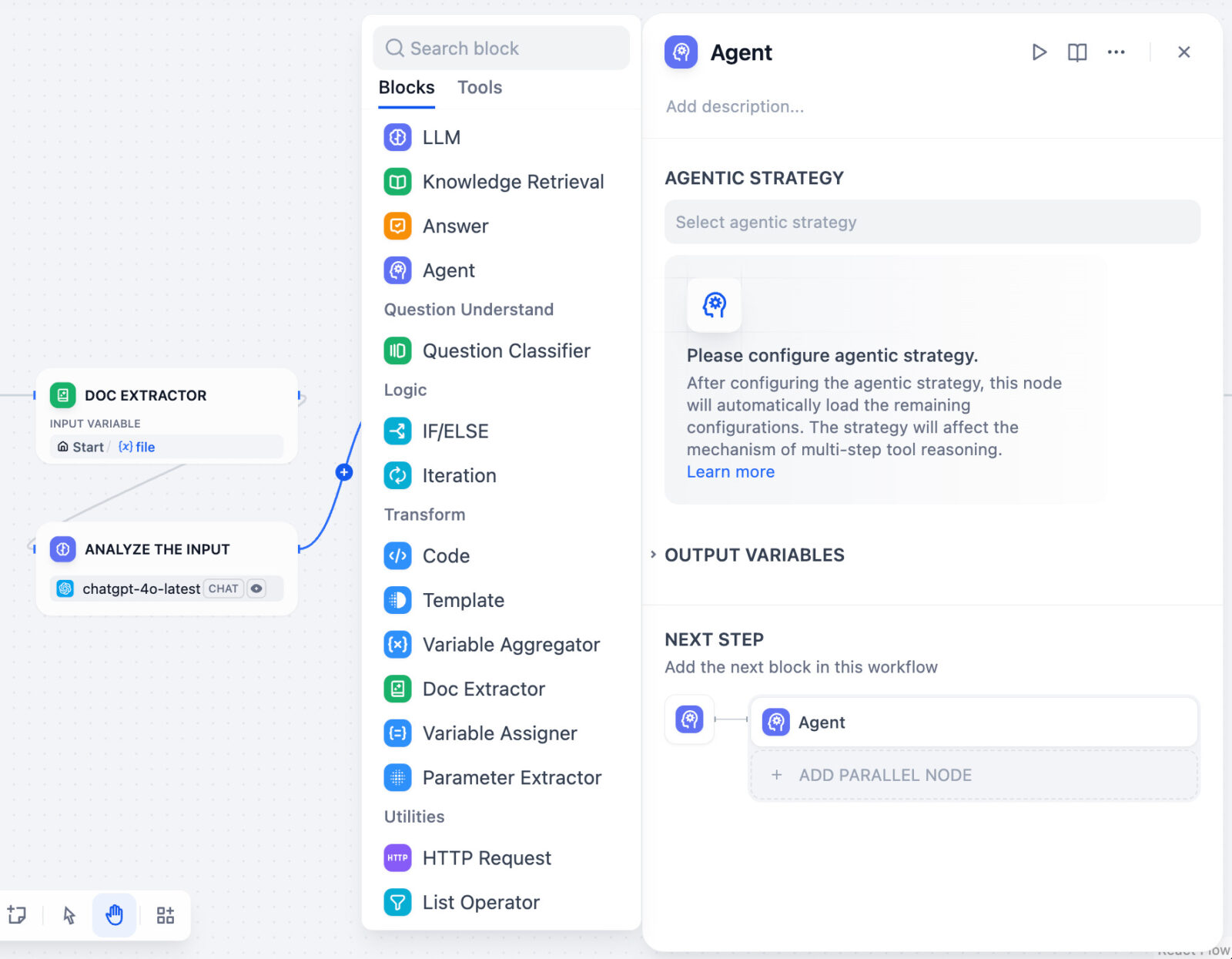

Agentノード

「Agent」は、Difyにおける複数のツールや外部APIとの連携を動的に制御し、自律的な意思決定を行うノードです。

通常のLLMノードが定められたプロンプトに基づいて静的に応答するのに対し、Agentノードは与えられたタスクに応じて適切なツールを選択し、複数回の推論を経て最適な出力を導き出します。

Difyに組み込まれたツール群は、Agentノード内で繰り返し呼び出され、最適な順序で動作します。これにより、複雑な指示への対応やマルチステップ推論など、LLM単体では困難だった処理が実現可能です。

また、ユーザーの曖昧な要求や未知の入力に対しても対応できるため、実務での適用範囲が広がります。

ただし、処理フローが動的になる分、設計時にはツールの設定や制約条件を明確に定めることが重要です。

ツール

ツールは、DifyのAIにテキスト生成以外の具体的な「能力」を与え、外部の世界と連携させるための機能です。

Web検索やGoogle検索といったDify標準の「組み込みツール」のほか、企業の独自システムや外部のWebサービスとAPI連携する「カスタムツール」を作成してワークフロー内で呼び出すことができます。

ツール機能は、LLMがユーザーの指示に応じて「どのツールを、どの順番で使うか」を自律的に判断・実行する、高度な「AIエージェント」を構築する上で中核となります。

単なる対話AIに留まらず、外部から最新情報を収集したり、他のシステムを操作したりと、AIに具体的な「アクション」を実行させることができます。アプリケーションの可能性を飛躍的に拡張させる重要な要素です。

詳細は公式ドキュメントをご確認ください。

Difyでワークフローを作成する手順

Difyのワークフローは視覚的に操作できるため、専門的なプログラミング知識がなくても構築が可能です。

具体的な手順は、以下の通りです。

- プロジェクトを作成する:Difyのダッシュボードから新しいプロジェクトを作成し、ワークフローの設計画面にアクセス

- 「開始」ノードを配置する:「開始」ノードを配置し、外部からの入力や初期変数を定義する

- 必要なノードを追加する:LLM、知識検索、HTTPリクエストなど処理に応じたノードをドラッグ&ドロップで追加

- 各ノードの設定を行う:プロンプトの入力、APIエンドポイントの指定、変数のマッピングなど各ノードに必要なパラメーターを設定

- 「終了」ノードを配置する:ワークフローの最後に「終了」ノードを配置してデータの返却形式を定義する

- 動作をテストする:フロー全体の動作確認を行い、期待通りの結果が得られるかを検証する

- 公開・運用に移行する:完成したワークフローを保存・デプロイし、実際の業務や外部システムとの連携に活用する

Difyでワークフローを作成する際は、処理の流れを詳細に設計することが重要です。

高品質ワークフローを構築するためのポイント

高品質で安定したワークフローを構築するための重要なポイントは以下です。これらを意識するかどうかで、開発後の修正や拡張のしやすさが大きく変わってきます。

- 一貫性のある設計

- プロンプトの具体性

- エラーハンドリング

ノード間のデータ受け渡しや変数の命名を一貫性のある形で整理しておくことで、後続のメンテナンスや拡張が容易になります。

また、LLMノードのプロンプトはできる限り具体的に設定し、意図した出力が得られるよう試行錯誤を重ねる必要があります。HTTPリクエストやコードノードを使用する場合は、エラー発生時の挙動やタイムアウトも考慮した構成にすることでワークフロー全体の安定性を確保できます。

特に外部APIと連携するHTTPリクエストノードでは、予期せぬエラーは必ず発生するため、エラー時の分岐処理などを組み込んでおくことが推奨されます。また、イテレーションやAgentノードのような繰り返し処理・動的制御を含む場合は、制御条件を明確に設けることが求められます。

Dify活用に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度Dify相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 Dify活用に強いAI会社選定を依頼

Difyのワークフローを活用したユースケース

Difyのワークフローは、多様な業務シーンで実践的に活用できます。以下では、具体的なユースケースを通じてその効果と応用例を紹介します。

外部API連携に利用

HTTPリクエストノードを活用することで、外部APIとのシームレスな連携が可能です。これにより、社内外の各種システムやクラウドサービスとデータのやり取りを自動化し、業務の効率化を実現できます。

たとえば、CRMから顧客データを取得→パーソナライズされた返信をLLMで生成するといった、一連の流れを構築できます。

APIの呼び出しはGETやPOSTだけでなく、パラメーターの埋め込み・ヘッダーの設定も柔軟に対応しており、ほとんどのREST APIと接続可能です。そのため、情報照会・データ更新・通知送信などの処理を自動的に実行でき、社内業務はもちろん、顧客対応や外部サービスとの統合にも役立ちます。

バルク処理の自動化

Difyのワークフローは、繰り返し処理が必要なバルク業務の自動化にも有効です。ここではイテレーション(反復)ノードを活用することで複数のデータに対して同一の処理を適用でき、会社への問い合わせデータや社内ファイルを効率的に処理できます。

バルク処理においては、構造化されたリスト形式の入力を受け取り、各要素を処理する仕組みを構築します。各ループ内では、以下のような複数の処理を組み合わせることが可能です。

- LLM:判定

- HTTPリクエスト:外部送信

- テンプレート:出力生成

従来は人手で1件ずつ対応していた業務も、Difyのワークフローで自動化することで、作業時間の大幅な短縮が実現します。ルーティン業務が多い部門や、大量データを一括処理したい場面では、Difyのバルク処理機能が有効です。

Difyのワークフローについてよくある質問まとめ

- Difyのワークフローとは何ですか?

Difyのワークフローは、AIの処理フローを視覚的に構築できるノーコードの自動化機能です。主な特徴は以下の通りです。

- 視覚的な構築: 複数の機能(ノード)を線でつなぎ合わせることで、複雑な業務ロジックを設計できます。

- 多機能性: 条件分岐や繰り返し処理にも対応し、AIによる判断を含むロジックも実現可能です。

- 統合的管理: 生成AIをワークフロー内で統合的に扱え、プロトタイピングから実運用までをサポートします。

- ワークフロー内の各ノードにはどのような種類がありますか?

Difyのワークフローは、役割の異なる様々な「ノード」を組み合わせて構築します。主要なノードとその役割は以下の通りです。

- 開始/終了: ワークフローの入口と出口を定義します。

- LLM: テキスト生成や要約など、大規模言語モデルの能力を呼び出します。

- 知識ベース: 社内文書などから情報を検索し、RAGを実現します。

- HTTPリクエスト: 外部のWeb APIと連携し、データの送受信を行います。

- Agent: 複数のツールを自律的に使いこなし、複雑なタスクを実行します。

- その他: 条件分岐(IF/ELSE)、繰り返し(イテレーション)、データ整形(テンプレート)など、多彩なノードがあります。

- Difyでワークフローを作成する手順は?

専門的なプログラミング知識がなくても、以下の手順で視覚的にワークフローを構築できます。

- プロジェクト作成: Difyのダッシュボードから新しいプロジェクトを開始します。

- ノード配置: 「開始」ノードを配置し、必要な処理に応じてLLMやHTTPリクエストなどのノードをドラッグ&ドロップで追加します。

- ノード設定: 各ノードに必要なパラメータ(プロンプト、APIエンドポイントなど)を設定します。

- フロー完成: 最後に「終了」ノードを配置して、全体のフローを完成させます。

- テストと公開: 動作を検証し、問題がなければ保存・デプロイして運用を開始します。

- どのような業務にDifyのワークフローを活用できますか?

Difyのワークフローは、以下のような業務で効果を発揮します。

- 問い合わせ対応の自動化(LLM+ナレッジ検索)

- ファイル処理やレポート生成の省力化

- 外部システムとのデータ連携(API連携・変換)

- バルク処理の自動実行(イテレーションノード)

- 専門領域における文書対応(RAGによる深い応答)

まとめ

Difyのワークフローは、業務自動化やAI活用を実現するための強力な基盤です。ノーコードで直感的に構築できる上に、LLM、外部API、条件分岐、繰り返し処理などを自在に組み合わせることで現場のニーズに応える高度なプロセス設計が可能になります。

特に、既存システムとの連携や専門知識に基づく応答が求められる業務では、その実用性が際立ちます。

しかし、自社の特定の業務に最適なワークフローを設計し、その効果を最大限に引き出すには、各ノードの特性を深く理解し、エラー処理やセキュリティまで考慮した緻密な設計が求められます。

もし、より高度な自動化や、どの業務から手をつけるべきかといった戦略的な部分でお悩みの場合は、専門家の知見を活用することが成功への近道となるでしょう。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、お客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。

AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp

Youtubeチャンネル:@aimarket_channel

TikTok:@aimarket_jp

運営会社:BizTech株式会社

掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp