RAGのデータ収集を成功させる方法は?目的別の考え方・コツ・ツール・外部データ収集手段を徹底解説!

最終更新日:2025年10月24日

- RAGのデータ収集は問い合わせ対応が多いFAQや属人化したノウハウなど導入効果が早く現れるROIの高いデータから優先的に着手

- RAGで最大の効果を得るには、「顧客サポートの自動化」や「営業支援」といった導入目的を最初に明確にする

- データ収集はデータ提供による現場のメリットを具体的に示したり、小さな成功事例を早期に共有したりすることで円滑な部門連携を実現

RAG(検索拡張生成)の精度は、どれほど良質な社内データを与えられるかに左右されると言っても過言ではありません。特に企業内での活用では、点在する社内ナレッジをいかに整理・収集し、LLM(大規模言語モデル)が参照可能な形に整えるかが重要です。

しかしRAGの導入を検討している企業の多くは「部署ごとに散在する膨大な資料の中から、一体どれを、どのように集めればいいのか」という課題を抱えています。

この記事では、RAGの精度を最大化するためのデータの優先順位付けから、問い合わせ対応や営業支援といった目的別の最適なデータ選定、さらには各部門の協力を円滑に得るためのコツや便利なツールまで、データ収集プロジェクトを成功に導くための具体的なアクションプランを紹介します。

LLM×RAGに強い会社の選定・紹介を行います

今年度RAG相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 LLM×RAGに強い会社選定を依頼する

LLM・RAG開発が得意なAI開発会社について知りたい方はこちらで特集していますので、併せてご覧ください。

目次

RAG導入に先立って社内データを集約するメリット

社内に分散したデータを収集するには手間と労力を要しますが、それを上回る多くのメリットが得られるのも事実です。ここでは、社内データを集約することによって得られる主なメリットを解説します。

関連記事:「RAGを導入するまでの8ステップ!プロジェクトの進め方や技術選定のポイントも徹底解説!」

検索性の向上

各部門に散在していた資料をRAG上に収集し、一元管理することで、社員が必要な情報にすぐたどり着ける環境を実現できます。検索ヒット率が向上し、必要な情報にたどり着くスピードも大幅に改善されます。

その結果、ナレッジ共有が進み、業務効率化や属人化の解消につながります。

回答精度の向上とハルシネーションの抑制

事実に基づいたデータを参照するため、RAG導入後に、LLMがハルシネーションを生成するリスクを大幅に低減できます。また、専門的で詳細な社内データを活用することで、ユーザーの意図を正確に汲み取り、的確な回答を生成します。

社内に蓄積された暗黙知やノウハウをデータ化し活用することで、競合には真似できない独自のAIソリューションを構築できます。

関連記事:「RAGの精度を向上させる方法は?チャンキングなど手法や落ちる原因、低精度で運用するリスクを徹底解説!」

文書ライフサイクルの一元管理

社内データを集約することで各文書の所在や管理状況が明確になり、ライフサイクルの一元管理が可能になります。例えば「いつ作られたか」「誰が管理しているか」といったメタデータが整理されるため、更新・廃止のタイミングを把握しやすくなり情報の鮮度を維持できます。

その結果、蓄積されたナレッジの中に混入しがちな誤情報や時代遅れの内容をRAGが誤って参照するリスクを低減できます。

セキュリティ・ガバナンスの強化

社内データを集約することで、どこに何の情報が存在しているのかを明確に把握できるようになり、セキュリティや情報ガバナンスのレベルが向上します。

まず、アクセス権限や閲覧範囲を適切に設定できるようになり、不要な情報アクセスや誤参照を防止できます。また、機密レベルや公開範囲ごとの分類管理により情報統制が容易になります。

さらに、管理責任者や作成日などのメタデータが明確になることで、万が一の情報漏えい時にも迅速な対応が可能になります。

ナレッジ共有文化の醸成

社内データを集約し、全社で活用可能な環境を整備することで、組織全体におけるナレッジ共有の意識が自然と高まります。

各部門が保有する情報を「自部門の資産」ではなく「全社の共有資産」として扱う文化が根付きはじめ、部門間の情報連携や協働がより円滑になります。また、特定部署に留まっていた知見や成功事例が他部門にも波及することで全社的な業務品質の底上げが期待できます。

LLM×RAGに強い会社の選定・紹介を行います

今年度RAG相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 LLM×RAGに強い会社選定を依頼する

RAGで活用できるデータの種類

では、具体的にどのようなデータを収集すれば良いのでしょうか。RAGは、構造化データと非構造化データの両方を活用できる点が大きな強みです。

| データ種別 | 具体例 |

|---|---|

| 非構造化データ |

|

| 構造化データ |

|

重要なのは、「RAGの利用目的」に沿って、どのデータがユーザーの質問に答えるために最も価値があるかを見極めることです。

関連記事:「RAGはデータ選定が最重要?理由・選定の注意点7ポイント・手順を徹底解説!」

社内ナレッジを補完する外部データ

社内データだけではカバーしきれない情報や、第三者視点による裏付けを得るには、外部データの活用が効果的です。特に、製品仕様・市場動向・業界標準などの分野では信頼性の高い外部情報をRAGに組み込むことで、より説得力のある回答を生成できます。

ただし、外部データを活用する際には、著作権や利用許諾の確認が必須です。また、出典元をメタデータとして明示し、情報の信頼性やトレーサビリティの確保も欠かせません。

以下では、社内ナレッジの補完に有効な外部データを紹介します。

公開情報

ベンダー公式FAQや製品マニュアル、技術ドキュメントは、RAGにおいて有効な外部データです。自社で導入しているツールやサービスに関する設定手順やトラブル対応など、最新かつ正確な情報を直接取り込めるのが大きなメリットです。

以下が、特におすすめな公開情報です。

- Microsoft Learn

- AWS公式ドキュメント

- Google Cloud ヘルプ

- ZoomやSlack、SalesforceなどのFAQ・ユーザーガイド

これらはWeb APIやスクレイピング、PDF変換を通じて取得・整備が可能です。

業界レポート

各業界に精通した調査会社が発行する業界レポートは、マーケットトレンドや競合比較、将来予測といった外部知見を補完するのに有効です。RAGに取り込むことで、提案資料や企画書に説得力を加える根拠データの生成が可能になります。

特に、市場動向に基づいた戦略的なアドバイス文の支援や製品・サービスのポジショニングや差別化ポイントの明示に役立ちます。PDFやWebページとして提供されているケースが多く、要約やキーワード抽出を行った上でメタ情報を付与することでRAGに適した形で取り込めます。

RAG導入の目的に応じたデータ選定の考え方

RAGの活用効果を最大化するには、目的に応じて最適なデータソースを選定することが不可欠です。ここでは、RAG導入の目的別にデータ選定のポイントを解説します。

問い合わせ対応

問い合わせ対応用のRAGの具体的なデータソースとしては、以下が挙げられます。

- FAQ一覧

- CS対応履歴

- 業務フロー手順書

- 社内問い合わせ集約シート

回答精度を高めるためには、これらの社内データの中から、ユーザーの質問意図に的確かつスピーディに応えられるデータを収集することが必須です。

そのため、データ選定においては以下の観点が有効です。

- 質問と回答がペアで明確に記述されている

- 「よくある質問」に網羅的に対応している

- 最新の対応ルール・手順が反映されている

これらを基準に社内データを選定することで、ユーザーの意図に的確にマッチした回答生成が可能なRAGを構築できます。

社内検索

社内検索用のRAGには、主に以下を用います。

- 社内規定集

- 報告書

- 技術資料

- 議事録のデータ

社内検索RAGを作成する際は、社員が必要な情報に素早くアクセスできる環境の構築を優先する必要があります。

そのためデータ選定時は、以下のような観点で見極めが必要です。

- 用語や表記が統一されている

- 構成が論理的で構造化されている

- 実際に社員が日常的に参照している文書が含まれている

特に、表記ルールの不統一や構造の曖昧な文書はRAGの検索精度を下げる要因になるため整備や前処理が必要です。

関連記事:「エンタープライズサーチとは?AI搭載社内検索の機能・メリット・デメリット・導入手順・事例を徹底解説!」

営業支援

営業支援用のRAGに対しては、以下に挙げるような社内データが収集候補です。

- 商品カタログ

- 営業資料

- トークスクリプト

- 導入事例

- 商談記録

これらの中から、顧客対応の即応性と提案力に寄与する情報を重点的に選定する必要があります。

以下が、具体的な選定のポイントです。

- 製品・サービスの特徴や競合優位性が明確に記載されている

- 提案パターンが業種別・課題別など多様に展開されている

- 価格・契約条件などの最新情報が常に反映されている

これらの条件を満たすデータをRAGに取り込むことで、営業担当者が顧客ごとの状況に応じた最適な情報へ迅速にアクセスできるようになります。

結果として、提案の質とスピードを両立した営業活動が可能になり、営業部門全体の効率化につながります。

教育・人材育成

人材育成の目的でRAGを活用する場合は、以下が収集の対象として挙がります。

- 研修資料

- 社内マニュアル

- ベテラン社員の作成した手順書

- 業務Q&A集

また、教育・人材育成用途のRAGでは、単なる情報提供ではなく、業務の背景や判断基準までを理解できる構成が求められます。

そのため、以下のような観点でデータを選定しましょう。

- ノウハウが属人化されておらず、誰でも再現できるよう構造化されている

- 新人がつまずきやすいポイントや初歩的な疑問がFAQ形式で整理されている

- 最新の業務手順やシステム操作内容が反映されている

こうしたデータをもとに構築されたRAGは、新入社員や異動直後の担当者にとって即戦力化を支援する有効な学習インフラとして役立ちます。

また、現場の教育負荷を軽減し、OJTに依存しない育成体制の構築にもつながります。

コンテンツ制作

コンテンツ制作を支援するRAGを構築するには、一貫性のあるブランド表現と再利用性の高い素材が必要です。具体的には、以下が収集対象として挙げられます。

- 過去の制作物

- 制作ガイドライン

- コンテンツ制作

- 顧客インタビュー

- ブランドメッセージ集

上記を選定・整備する際は、以下の基準を意識しましょう。

- ブランドトーンや文体ルールが明確に定義されている

- ペルソナやターゲット層ごとの切り口や訴求軸が整理されている

- 最新の商品・サービス情報に基づいている

これらの基準をもとにデータを収集することで、スピーディかつ品質を担保したコンテンツ提案が可能なRAGを実現します。特に、多様なチャネルでの展開が求められる現場では、社内ナレッジの編集可能な再利用基盤として活躍します。

LLM×RAGに強い会社の選定・紹介を行います

今年度RAG相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 LLM×RAGに強い会社選定を依頼する

成果を出すためのデータ収集・4つのステップ

効果的なデータ収集は、場当たり的に行うものではありません。戦略的なアプローチが不可欠です。

関連記事:「LLMで学習データはなぜ重要?必要なデータ種類、収集方法、前処理・アノテーションの手法まで徹底解説!」

1: 目的の明確化

まず最初に、「RAGを使って何を達成したいのか」を具体的に定義します。

- 誰が(例:顧客、社員、営業担当者)

- どのような場面で(例:製品トラブル時、社内規定の確認時)

- 何を知りたいのか(例:修理方法、経費精算のルール)

目的が明確になることで、収集すべきデータの優先順位が自ずと見えてきます。

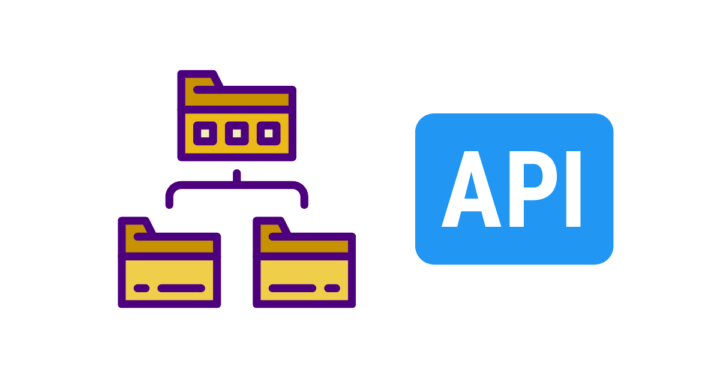

2: データソースの特定

次に、目的に合致するデータが社内のどこに、どのような形式で存在しているかを洗い出します。ファイルサーバー、社内Wiki、各種業務システム、データベースなど、あらゆる可能性を検討します。

この段階で、データの管理者や管轄部署を特定しておくことも重要です。

3: データ収集の実行

データソースを特定したら、実際にデータを収集します。主な方法には以下のようなものがあります。

- Webクローリング: Webサイトや社内Wikiから自動的に情報を収集します。

- API連携: CRMやERPなどの業務システムとAPI連携し、データを取得します。

- 手動アップロード: ファイルサーバーに保管されているPDFやWord文書などを直接アップロードします。

4: データの前処理(クレンジングと加工)

収集したデータは、そのままではRAGで利用できないことがほとんどです。「前処理」と呼ばれる工程で、データを「磨き上げる」必要があります。

データプレパレーションとも呼ばれ、RAGの精度を左右する非常に重要なステップです。主にデータクレンジングとデータ加工を含みます。

- 重複した情報の削除

- 古くなった、あるいは誤った情報の修正・削除

- 広告やメニューなど、本文と無関係なノイズ情報の除去

- 個人情報や機密情報のマスキング

データ加工:

- チャンキング: 長文のドキュメントを、意味のある塊(チャンク)に分割します。検索効率と精度が向上します。

- フォーマット統一: PDF、Word、HTMLなど、異なる形式のデータを統一的なテキスト形式に変換します。

- メタデータ付与: 各データに「作成日」「カテゴリ」「作成者」といったメタデータ(付帯情報)を付与することで検索性を高めます。

RAGのデータ収集時に各部門の協力を得るためのコツ

RAGプロジェクトを全社的に成功させるには、それぞれ固有のデータを持つ各部門の協力が不可欠です。以下では、各部門の協力を得るコツについて紹介します。

データ収集の価値やメリットを共有

まず大切なのは、データ収集に協力するメリットや価値、目的を明確に伝えることです。RAG導入によって何が改善されるのかを具体的かつ定量的に説明することで、現場の納得感と前向きな姿勢を引き出せます。

以下が、データ収集のメリットを共有する際に意識したいポイントです。

- 回答精度が上がるだけでなく、現場の工数削減などの成果に結びつけて説明

- 成果を数値で見せるために簡易シミュレーションを用意

- 他部門での成功事例やフィードバックを紹介し、実効性を可視化

データ収集への協力を得るには、強制される作業ではなく、自分たちの仕事が楽になるプロジェクトとして捉えてもらうことが重要です。

多くの社員から共感を得られると、全社的な協力体制が整い、データ収集プロジェクトの推進力が一気に高まります。

優先的に収集すべきデータを明確にする

RAGの性能を最大限に引き出すには、やみくもにデータを集めて関係部署を疲弊させるのではなく、与えるデータの「質」と「重要性」を見極めることが重要です。

特に以下3つの基準を満たすデータはRAGの回答精度向上につながるため、優先的に収集・整備すべきです。

| 基準 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 正確性 | 誤記や曖昧表現が少なく、信頼できる情報である |

|

| 網羅性 | あるトピックについて、一通りの説明や背景を含んでいる |

|

| 最新性 | 過去の古い情報ではなく、直近の状況や変更が反映されている |

|

また収集対象が多い場合は、以下のような優先度マトリクスを活用して取捨選択しましょう。

| 優先度 | データの特徴 | 具体例 | なぜ優先すべきか? |

|---|---|---|---|

| 高 | 問い合わせが多く、更新頻度も高いデータ |

| 自動化による工数削減効果が最も早く、明確に現れる プロジェクトの価値を社内に示しやすい。 |

| 中 | 属人化している暗黙知・ナレッジ |

| 担当者の退職によるナレッジ喪失リスクを防ぎ、業務の標準化と効率化を実現できる 組織全体の知識レベルを底上げする |

| 低 | 形式が整理され、構造化されているデータ |

| 前処理にかかるコストが低く、迅速にRAGへ取り込める 他のデータと組み合わせる際の基盤としても活用しやすい |

RAGの精度は、インプットされた情報の質に強く依存します。そのため、まずは精度・網羅性・鮮度に優れた高インパクトなデータの収集から着手することで効果的な導入と運用につながります。

棚卸しフォーマットを配布

データ収集を全社で進める際に課題となるのが、部門ごとで進め方にばらつきが生じることです。そこで有効なのが、棚卸し用のフォーマットを配布して作業の標準化を図ることです。

棚卸しフォーマットを作成する際は、以下のポイントを押さえることで収集作業の質とスピードを両立できます。

- 対象ファイルの例や分類基準を明記したガイドラインの共有

- 入力用テンプレートの配布

- チェックリスト形式や選択式の項目設計の採用

統一フォーマットは、単なる収集作業の効率化にとどまらず、後続のデータ整備やRAGシステムへの投入時における情報の一貫性を確保する上でも重要です。

現場が迷いなく行動できる状態を整えることが、データ収集プロジェクトにおける初動の成否を左右します。

成果を早期共有

データ収集の協力を得る上で効果的なインセンティブは、データ収集の成果を現場に提供することです。そのためには、収集したデータを一部RAGに流し込み、成果を早期に“見える化”する試行運用が有効です。

例えば、以下のような取り組みを検討するとよいでしょう。

- 特定部門の資料を用いてRAGを試験稼働し、改善効果を実演

- 回答例をビフォー・アフターで示し、精度向上を体感ベースで伝える

- 効果をスライドや社内チャットで展開し、成功ストーリーを全社に共有・拡散

協力が確実に成果に結びついている事実をいち早く届けることで、他部門からの参加意欲が高まり、データ収集プロジェクト全体を加速できます。

まずは一部で試し、その成果を可視化、そして全社へ波及という段階的な取り組みによって、RAGデータ収集を着実に社内に浸透させられます。

関連記事:「RAG(検索拡張生成)の導入事例は?検索システムと生成AIを導入した企業の活用事例を徹底解説!」

LLM×RAGに強い会社の選定・紹介を行います

今年度RAG相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 LLM×RAGに強い会社選定を依頼する

データ収集に役立つツール

RAG用のデータを効率的かつ正確に収集するためには、ツール導入が有効です。ここでは、代表的な収集ツールごとの特徴・用途・ツール例を解説します。

ファイルサーバー連携

ファイルサーバーと連携することで、社内の共有フォルダやネットワークドライブに保存されている文書を階層構造や命名ルールに基づいて一括で収集できます。更新日やフォルダ構成を保った状態で抽出できるため、後続のデータ整備や分類作業も効率的に進められます。

以下が、代表的なツールです。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Rclone | 複数のクラウド・ローカルストレージと同期可能なコマンドラインツール |

| Power Automate | ファイルの移動・コピー・条件分岐処理を自動化できるMicrosoft製のフロー構築ツール |

特に、業務マニュアルや社内ガイドライン、過去の報告書・プレゼン資料などのドキュメント収集に役立ちます。

ファイルサーバーには、現場で日常的に利用されている情報が蓄積されています。RAGに活用できるナレッジが多いことから、まずはファイルサーバー連携から着手することでRAGの土台となるナレッジ基盤を構築できます。

データベース接続

SQLクエリやBIツールを活用することで、製品情報やFAQ一覧、顧客対応履歴、業務ログなど各業務システム内に蓄積された構造化データを正確かつ効率的に抽出できます。データの整合性が高いため、信頼性と再利用性に優れたツールとしてRAGとの相性が良好です。

以下が、主なツールです。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| MySQL Workbench | データベースの設計から開発、管理まで行えるGUIベースの統合ツール |

| DBeaver | OracleやSQL Serverなど複数のデータベースに対応するデータベース管理ツール |

特にFAQや問い合わせ履歴は、RAGにおいてユーザーの質問意図に近い文脈の回答生成に役立つため積極的に収集するとよいでしょう。

API連携

業務アプリケーション上にあるデータをAPI経由で自動取得することで、更新の自動化やリアルタイム連携を実現できます。データの一貫性を保ちつつ、手動作業を最小限に抑えて収集できる点がメリットです。

以下が、代表的なツールです。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Confluence REST API | 社内Wikiからページ内容・ラベル・更新履歴を取得し、ナレッジベース化が可能 |

| SharePoint API | SharePoint上のドキュメントライブラリからファイル情報やメタデータを抽出可能 |

| Notion API Slack API | ドキュメントやメッセージログ、コメントなどを構造化データとして収集可能 |

それぞれのAPIを活用することで、業務ナレッジや社内ドキュメント、コミュニケーション履歴などの非構造化・半構造化データを効率的に収集できます。

日常業務で蓄積されるナレッジをRAGが常に最新の状態で活用する上で欠かせません。

ETL導入

ETLツールの導入により、ファイルサーバー・データベース・APIなど複数のデータソースから情報を抽出・変換・統合し、RAGに最適な形式で一括収集・正規化できます。定型処理や変換ルールを定義しておくと定期実行や自動バッチ処理にも対応できるため、継続的な運用にも有効です。

以下が、代表的なツールです。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Talend | GUIベースで直感的にETLフローを構築できる、総合データ統合ツール |

| Apache NiFi | リアルタイム処理・バッチ処理の両方に対応したデータフロー管理ツール |

ETLは、RAGの精度・安定性・持続性を支える基盤となるため、初期段階での導入が効果的です。

RAGのデータ収集についてよくある質問まとめ

- RAGを導入する前に、社内データを集約するとどんな良いことがありますか?

社内データを集約することで、主に以下の5つのメリットがあります。

- 検索性の向上: 必要な情報に素早くたどり着けるようになり、業務が効率化します。

- 回答精度の向上: 事実に基づくデータを使うため、AIが誤った情報を生成するリスク(ハルシネーション)を抑えられます。

- 文書ライフサイクルの一元管理: 文書の更新や廃棄の管理が容易になり、情報の鮮度を保てます。

- セキュリティ・ガバナンスの強化: どこに何の情報があるか明確になり、アクセス管理などを徹底できます。

- ナレッジ共有文化の醸成: 全社で情報を共有する意識が高まり、組織全体の業務品質向上が期待できます。

- RAGではどのような種類のデータが使えますか?

RAGは、WordやPDF、PowerPointといった「非構造化データ」と、データベースやExcelなどの「構造化データ」の両方を活用できます。これらに加え、信頼性を高めるために、ベンダーの公式サイトや業界レポートといった「外部データ」を補完的に利用することも有効です。

- 実際にデータを収集するには、どのような手順で進めればよいですか?

以下の4つのステップで進めるのが効果的です。

- 目的の明確化: RAGで「何を達成したいのか」を具体的に定義します。

- データソースの特定: 目的に合ったデータが、社内のどこに、どのような形式であるかを洗い出します。

- データ収集の実行: WebクローリングやAPI連携、手動アップロードなどで実際にデータを集めます。

- データの前処理: 収集したデータを、重複削除やフォーマット統一(クレンジング・加工)によって「磨き上げる」作業を行います。

- データ収集で他部署の協力を得るには、どうすればよいですか?

各部門の協力を円滑に得るためには、以下の4つのコツが有効です。

- 価値やメリットの共有: データ提供が、現場の工数削減など具体的なメリットにつながることを丁寧に説明します。

- 優先的に収集すべきデータを明確にする: まずは効果が出やすい重要なデータに絞ることで、現場の負担を減らします。

- 棚卸しフォーマットを配布: 統一されたフォーマットを使うことで、各部署の作業を標準化し、効率化します。

- 成果を早期共有: 小さな成功事例でも良いので、協力が成果に繋がっていることを早く「見える化」して共有します。

まとめ

RAGの導入において、データ収集は単なる前準備ではなく、プロジェクト全体の成否を左右する重要なプロセスです。良質なナレッジが整備されていない場合は、RAGの精度が限定的になります。

しかし、実践においては、自社に最適なツールの選定や複雑なデータの前処理、部門間の調整など専門的な知見が求められる場面も少なくありません。もしデータ収集の計画や実行で行き詰まることがあれば、専門家の客観的な視点と知見を活用することも有効な選択肢です。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、お客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。

AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp

Youtubeチャンネル:@aimarket_channel

TikTok:@aimarket_jp

運営会社:BizTech株式会社

掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp