Difyの料金プランと各サービス・サポート内容を徹底解説!

最終更新日:2025年08月21日

記事監修者:森下 佳宏|BizTech株式会社 代表取締役

- Difyは手軽に始められるクラウド版とカスタマイズ性に優れる無料のセルフホスティング版があり、自社の技術力やセキュリティ要件に応じて導入形態を選択

- 料金プランは4段階に分かれており、特にAIの回答精度に直結するナレッジ容量(RAG)やアノテーション上限、カスタムツール数がプラン選定の重要な基準

- Enterpriseプランでは、SSOによるセキュアな認証、複数ワークスペースでの権限管理、ブランドカスタマイズといった大企業向けのガバナンス機能が提供

Difyは、専門的なプロンプト管理、社内ナレッジを活用するRAG機能、そして複数のLLM(大規模言語モデル)を柔軟に切り替えながらアプリを開発・公開できる環境をワンストップで実現するのが特徴です。

本記事では、Difyの各プランで利用可能な機能やサポート内容を解説します。無料プランから大規模開発向けのEnterpriseプランまで、各プランの機能差やリソース上限、コストを具体的に比較・検討することで自社の目的と予算に最適なプランを選び出すための明確な判断材料を得られます。

Dify活用に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度Dify相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 Dify活用に強いAI会社選定を依頼

LLM・RAGに強いAI開発会社をご自分で選びたい場合はこちらで特集していますので併せてご覧ください。

ウェビナーアーカイブ公開中!Difyを活用したAIシステム高速開発の方法!

目次

Difyの料金プラン一覧

Difyには、手軽に始められるクラウド版と、自由なカスタマイズが可能なセルフホスティング版の2種類が用意されており、それぞれに複数のプランが存在します。それぞれの特徴を理解し、事業フェーズや目的に合ったプランを選びましょう。

クラウド版とセルフホスティング版

まず、Difyの大きな特徴である2つの提供形態について理解することが重要です。

- クラウド版(Dify Cloud): Difyが提供するサーバー上で、すぐに利用を開始できるマネージドサービスです。サーバーの構築やメンテナンスが不要なため、手軽に始めたい、素早くプロトタイプを開発したい企業に適しています。

- セルフホスティング版(Community Edition): オープンソースとして提供されており、自社のサーバーやクラウド環境に自由にデプロイできます。インフラの管理が必要になる一方で、セキュリティポリシーやカスタマイズの自由度が高いのが特徴です。

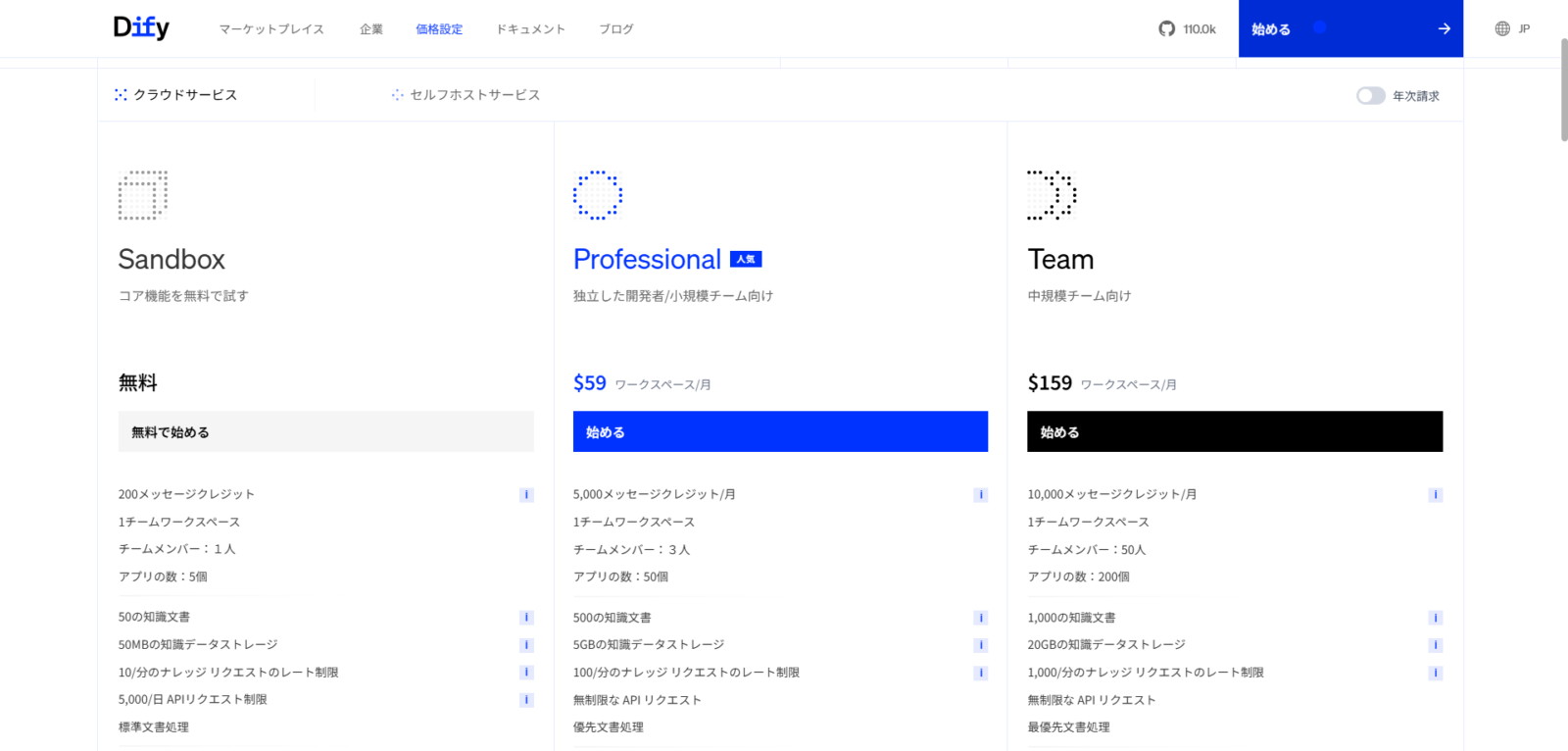

Difyクラウド版の料金プラン

Difyクラウド版は、用途や規模に応じて選べる料金プランを提供しており、個人の検証利用からエンタープライズレベルの本番運用まで幅広く対応しています。

各プランにおける主要な項目は以下の通りです。

| 比較項目 | Sandbox | Professional | Team | Enterprise |

|---|---|---|---|---|

| 概要 | 基本的な機能を無料で試せる 個人での学習や、社内でAIアプリケーション開発のPoC(概念実証) | 個人開発者や数名の小規模チームでの利用 | 複数人での共同開発や、社内ツールとしての本格導入 | 独自のセキュリティ要件、高度なカスタマイズが必要な企業向け |

| 月額料金 | 無料 | 59ドル 年払いの場合は月49ドル | 159ドル 年払いの場合は月133ドル | 要問い合わせ |

| チームメンバー | 1名 | 3名 | 50名 | 無制限 |

| アプリ数 | 5個 | 50個 | 200個 | 無制限 |

| メッセージクレジット | 200クレジット(初回のみ) | 5,000クレジット/月 | 10,000クレジット/月 | 無制限 |

| ナレッジデータストレージ | 50MB | 5GB | 20GB | 無制限 |

| ドキュメントアップロード制限 | 50件 | 500件 | 1,000件 | 無制限 |

| ドキュメント処理の優先度 | 標準 | 優先 | 優先 | 優先 |

| ログ履歴 | 30日 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |

| アノテーション上限 | 10件/月 | 2,000件/月 | 5,000件/月 | 無制限 |

| サポート体制 | コミュニティフォーラム | メールサポート | 優先メール チャット対応 | 専任チャネル(Slack・電話・メール)による専有支援 SLAに基づいた応答品質保証 |

随時変更の可能性があるため、最新の価格は公式サイトをご確認ください。

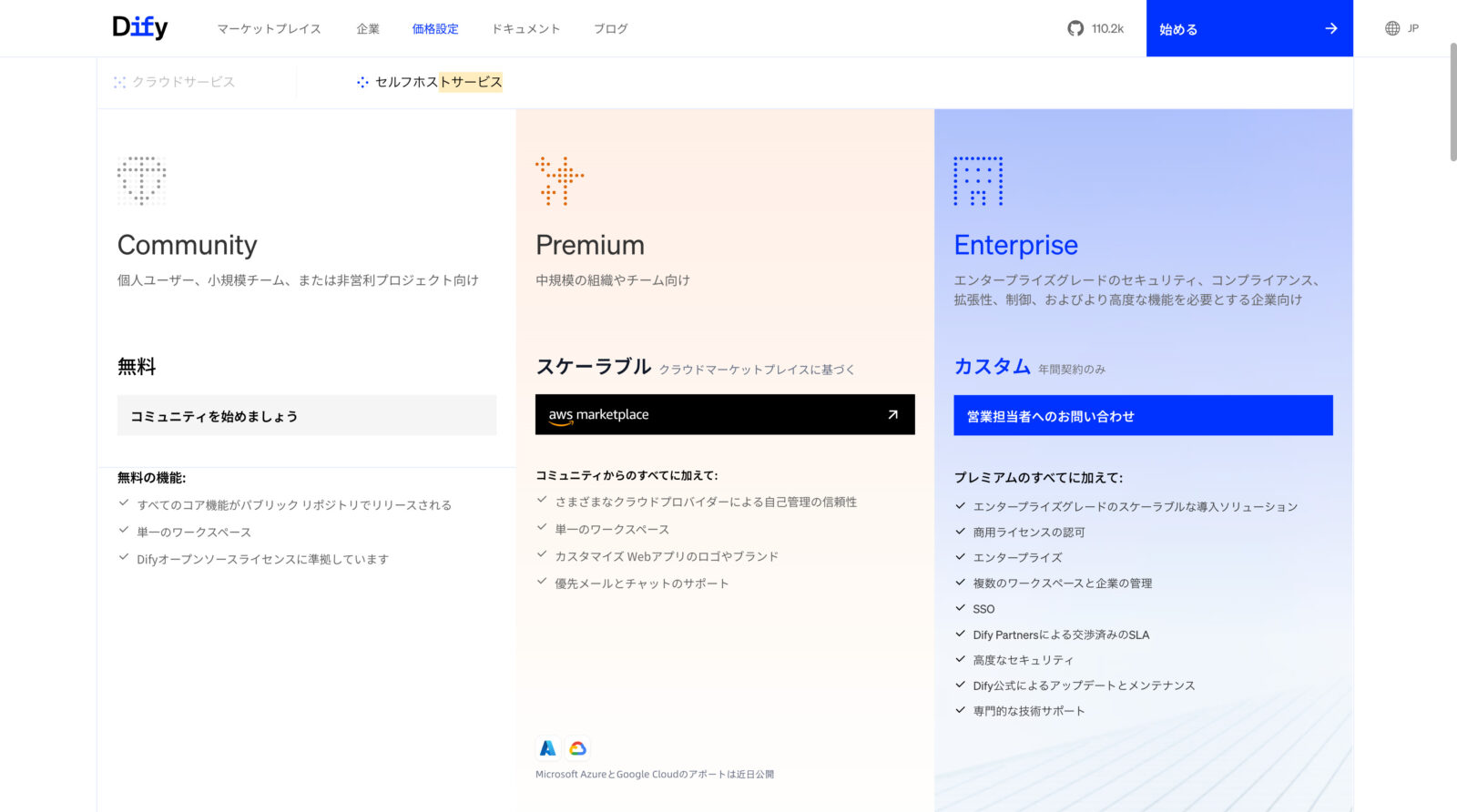

セルフホスティング版は無料で自由度高いが技術的ハードルが高い

自社のサーバーや、AWS・GCP等のクラウドインフラにDifyを構築する「セルフホスティング版」は、GitHubでも公開されているオープンソースのためDify自体のライセンス費用は無料です。

以下が主なメリットです。

- 高いカスタマイズ性: 自社の要件に合わせて自由に機能を拡張・改変できます。

- 強固なセキュリティ: データを外部に出すことなく、自社の閉域網内で環境を構築できるため、厳格なセキュリティポリシーを持つ企業に適しています。

- コスト管理: 利用するインフラのスペックを自社で最適化することで、ランニングコストを柔軟に管理できます。

注意点を以下に挙げます。

- インフラの構築・運用コスト: サーバーの構築、監視、メンテナンス、アップデート対応などを自社で行う必要があり、専門知識を持つエンジニアが必須です。

- 自己責任での運用: Dify自体のアップデートやトラブルシューティングは、コミュニティの情報を元に自社で対応する必要があります。

関連記事:「Difyの商用利用は可能?ライセンスが必要なケースや取得方法、グレーゾーンの注意点を徹底解説」

Dify活用に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度Dify相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 Dify活用に強いAI会社選定を依頼

Difyの基本料金と利用規模に関する項目

ここでは、月額・年額の利用料金やチームメンバー数、アプリ数について見ていきます。

料金(月額・年額)

Difyの料金プランは、利用頻度やチーム規模に応じて月額・年額で選択可能です。

| プラン | 料金(月額) | 料金(年額) |

|---|---|---|

| Sandbox | 無料 | 無料 |

| Professional | 59ドル/月 | 49ドル/月 |

| Team | 159ドル/月 | 133ドル/月 |

| Enterprise | 要問い合わせ | 要問い合わせ |

ProfessionalプランとTeamプランでは、月額と年額で料金が異なります。年払いを選択すると、月払いよりも約2ヶ月分お得になります。

Enterpriseプランは見積もり形式となっており、料金はカスタマイズによります。利用する際は、問い合わせが必要になります。

チームメンバー

Difyの料金プランでは、利用できるチームメンバーの上限がプランごとに設定されています。

- Sandbox 1名

- Professional 3名

- Team 50名

- Enterprise 無制限

Sandboxプランでは1名のみとなっており、個人利用や試用に適しています。Professionalプランは3名まで登録可能で、少人数での共同開発・検証環境に最適です。

TeamプランとEnterpriseプランはチームメンバー数が大きくなるため、大規模な組織やプロジェクトに対応できます。チームを作って開発に取り組む場合は、Teamプラン以上がおすすめです。

アプリ数

Difyのプランごとの構築可能なアプリ数は、以下の通りです。

- Sandbox 5個

- Professional 50個

- Team 200個

- Enterprise 無制限

Sandboxプランでは最大5アプリ、Professionalプランでは最大50アプリまでとなっています。一方、TeamプランとEnterpriseプランはアプリ数が多くなり、大規模開発や多数のAIアプリ運用にも対応可能です。

LLMとRAG利用量に関わる項目

以下では、Difyのモデルプロバイダー、メッセージクレジット、ベクター領域について解説します。

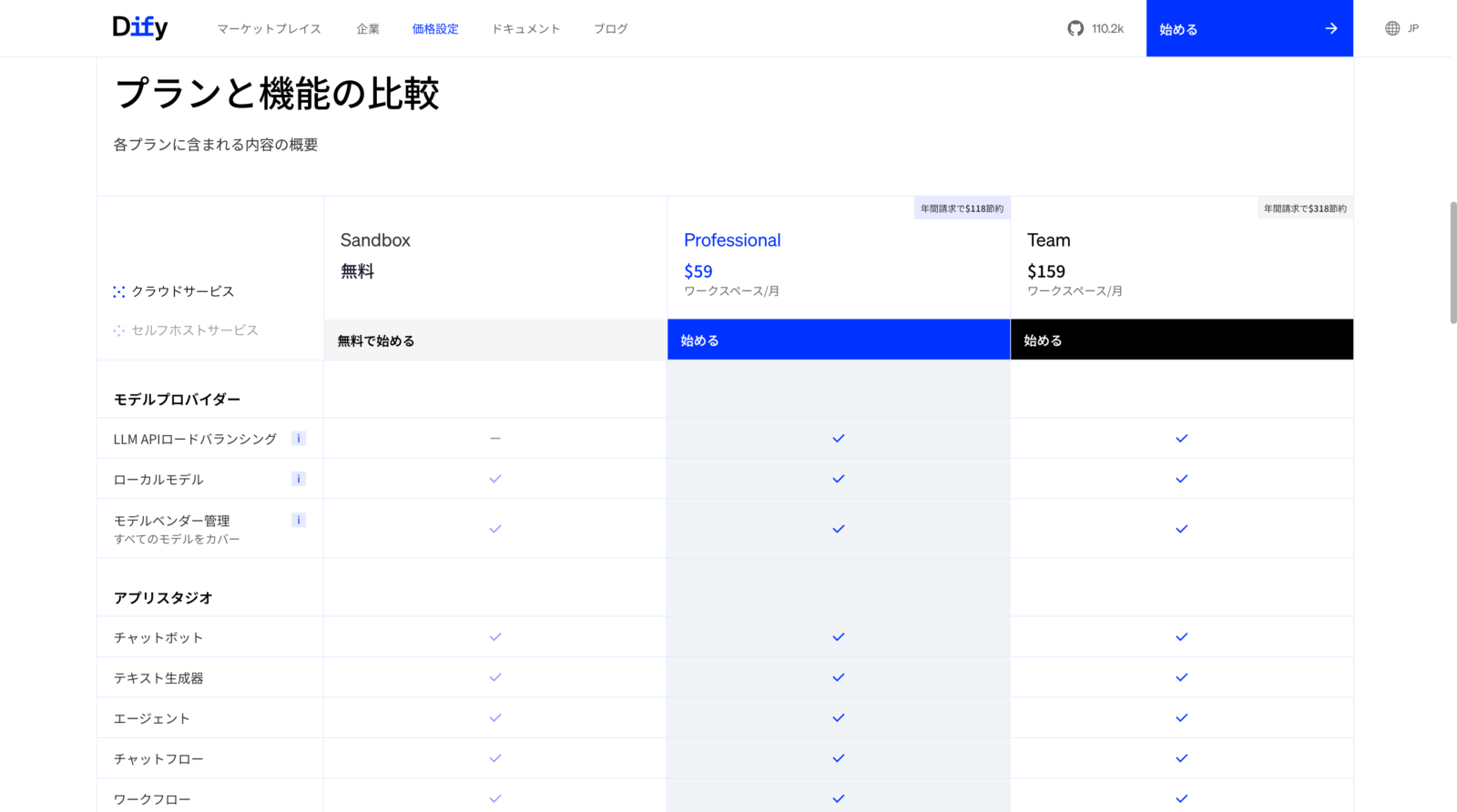

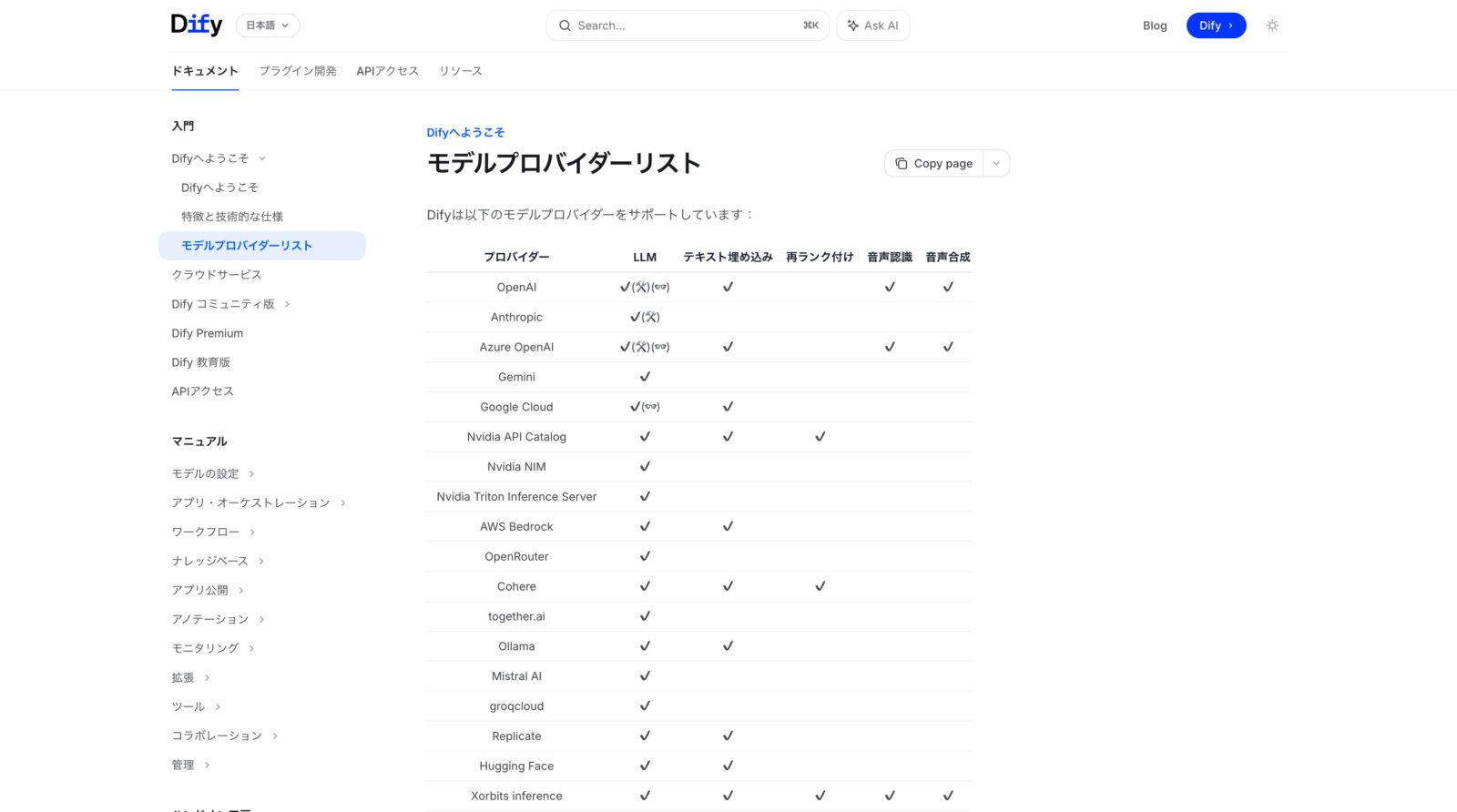

使えるLLM

Difyは複数のLLMプロバイダーに対応しており、用途や品質に応じて柔軟に選択可能です。有料・無料のプランに関係なく、使えるプロバイダーは以下の通りです。

- OpenAI(GPTシリーズも含む)

- Anthropic(Claudeシリーズ)

- Azure OpenAI

- Gemini

- Hugging Face

- Replicate

また、Difyではモデルプロバイダーの切り替えや並列利用が可能です。アプリごとに異なるLLMを設定できるため、パフォーマンス比較・コスト検証も行えます。

メッセージクレジット

Difyでのメッセージクレジットは、LLM(大規模言語モデル)へのリクエスト回数を示します。プランごとの制限は以下の通りです。

- Sandbox 200クレジット(初回のみ)

- Professional 5,000クレジット/月

- Team 10,000クレジット/月

- Enterprise 無制限

クレジットの計算方法は、使用するLLMによって異なります。具体的には、以下の通りです。

- GPT‑3.5(標準):1回の応答で1クレジットを消費

- GPT‑4:1回の応答で20クレジットを消費

例えば無料のSandboxプランでも、GPT‑4で最大10回の回答を得ることができます。GPT‑3.5であれば200回です。Enterpriseプランでは、クレジットの制限がありません。

メッセージクレジットの消費上限に達した場合は、翌月の付与まで待つか、外部APIキー(例:OpenAIやAzure OpenAI)を登録して追加利用する必要があります。

ナレッジデータストレージ

Difyの各プランは、RAG(Retrieval-Augmented Generation)で使用するベクターデータの保存容量に制限が設けられています。RAGとは、PDFやテキストなどの社内ドキュメントをAIに「知識」として提供し、その情報に基づいて回答を生成させる技術です。

Difyでは、アップロードされたドキュメントを、AIが高速で検索できる「ベクターデータ」という特殊な形式に変換して保存します。

- Sandbox 50MB

- Professional 5GB

- Team 20GB

- Enterprise 無制限

ベクター領域の拡張が重要な理由は、知識ベースに格納されるドキュメント数やベクトルの質に影響する点にあります。容量が不足すれば保存そのものができなくなるため、利用規模を見据えたプラン選定が不可欠です。

ドキュメントアップロード制限

Difyで外部のデータソースと同期してナレッジを自動で取り込む場合、プランごとに「同期できる文書数(ページ数)」に上限が設けられています。

- Sandbox 50件

- Professional 200件

- Team 1,000件

- Enterprise 無制限

法人向けのEnterpriseプランではアップロード数が無制限となり、大量の社内ドキュメントを扱うのにも対応します。

これは、API連携による継続的なデータ取得・更新処理の負荷を考慮したファイルアップロードとは別の制限です。

また、個別ドキュメントのファイルサイズ制限は15 MB(SaaS版)となっており、PDFやWordなど大容量ファイルは事前に分割・圧縮が必要です。これはプランごとの差はありません。

ドキュメント処理の優先度

DifyのProfessionalプラン以上では、ドキュメント処理の優先度が改善されます。Sandboxプランでは標準処理となるのに対し、それ以外の有料プランでは優先処理が適用されます。

この処理優先度は、RAG用ドキュメントの解析や、ベクトル化のタイミングに影響します。優先度が高いほど処理待ち時間が短縮され、迅速にナレッジベースを構築できるため、AIアプリの即時性やユーザー体験の向上に直結します。

特に大量のドキュメントを投入する大規模な運用では、待機時間の削減が業務効率化とROI向上に不可欠です。そのため、スムーズなドキュメント処理を重視する場合は、Professionalプラン以上を検討しましょう。

Dify活用に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度Dify相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 Dify活用に強いAI会社選定を依頼

Difyアプリ開発と運用の効率化に関わる項目

開発効率や運用管理に直結するログ履歴、アノテーション、カスタムツール登録の項目について解説します。

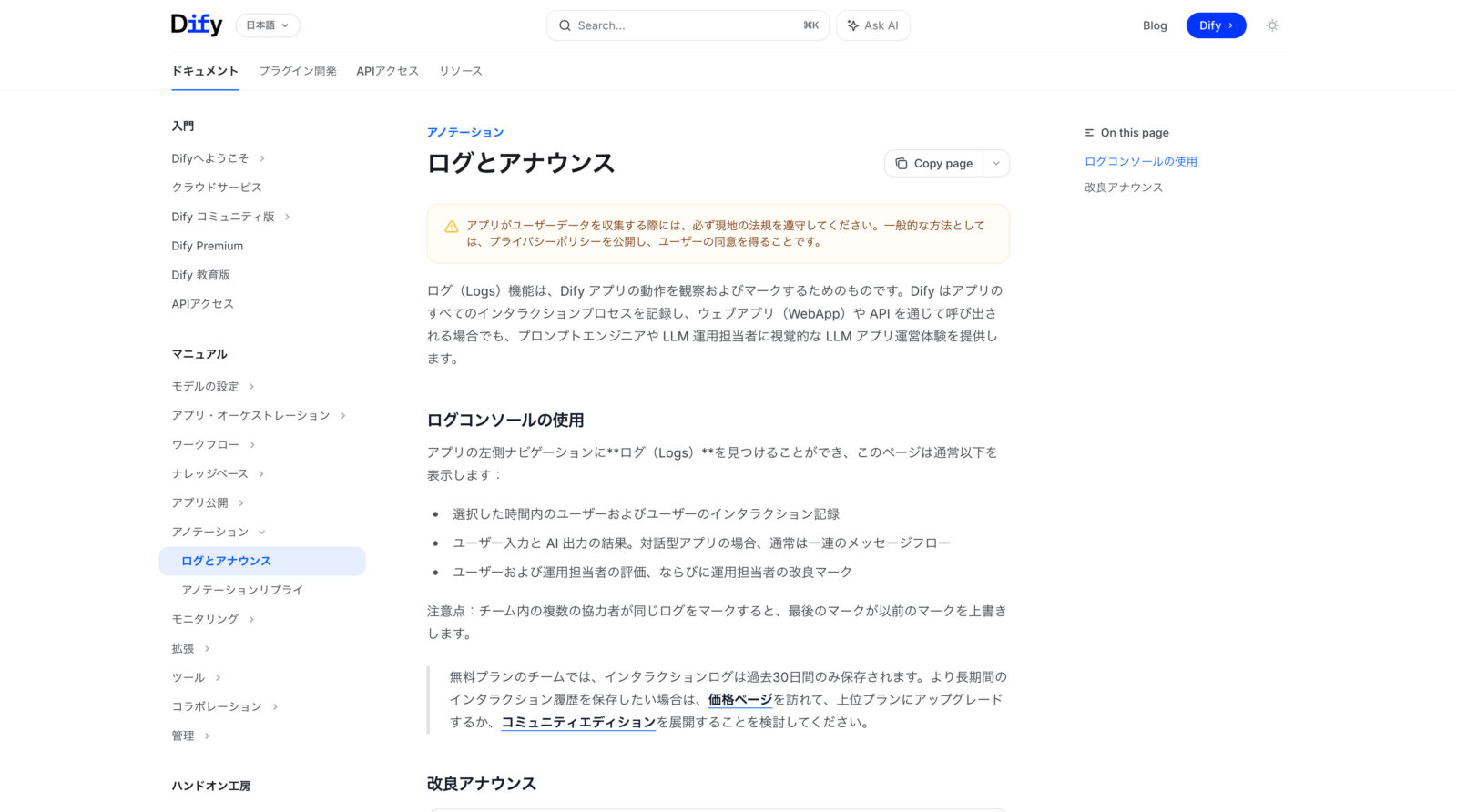

ログ履歴

Difyのプランごとのログ履歴機能は、以下の通りです。

- Sandbox 30日

- Professional、Team、Enterprise 無制限

Sandbox(無料)プランでは、ログ履歴は過去30日間のみ保持され、その後は自動的に削除されます。一方それ以外の有料プランでは、ログ履歴が無制限に保持されます。

アノテーション上限

Difyのアノテーション上限とは、アプリのAI応答に対し、運用者が改善指示(アノテーション)を付与できる回数を指します。

- Sandbox 100件/月

- Professional 2,000件/月

- Team 5,000件/月

- Enterprise 無制限

アノテーション機能は、ユーザーとの対話履歴に手を加えることで回答精度を高め、トークン利用コストや応答速度の最適化に貢献します。一度アノテーションされたQ&Aは、AIが即座に最優先で回答として使用します。

これにより、「払い戻しポリシー」や「製品の安全に関する重要な仕様」など絶対に間違えられない質問に対して、100%正確な”会社の公式見解”を保証できます。

無料プランでは上限が少ないため、Professionalプラン以上の有料版が望ましいでしょう。

カスタムツールの登録

Difyでは、標準のビルトインツールに加えて、自社APIや外部ツールをOpenAPI/Swagger形式で登録し「カスタムツール」として利用可能です。

カスタムツールの登録上限は、以下の通りです。

- Sandbox 不可

- Professional 10

- Team、Enterprise 無制限

カスタムツールにより、専用システムや社内DBとの連携、HTTPリクエストによる外部情報の取り込みが可能となり高度なワークフローの構築が実現します。Teamプラン以上であれば、大規模なAIアプリでの機能拡張にも対応可能です。

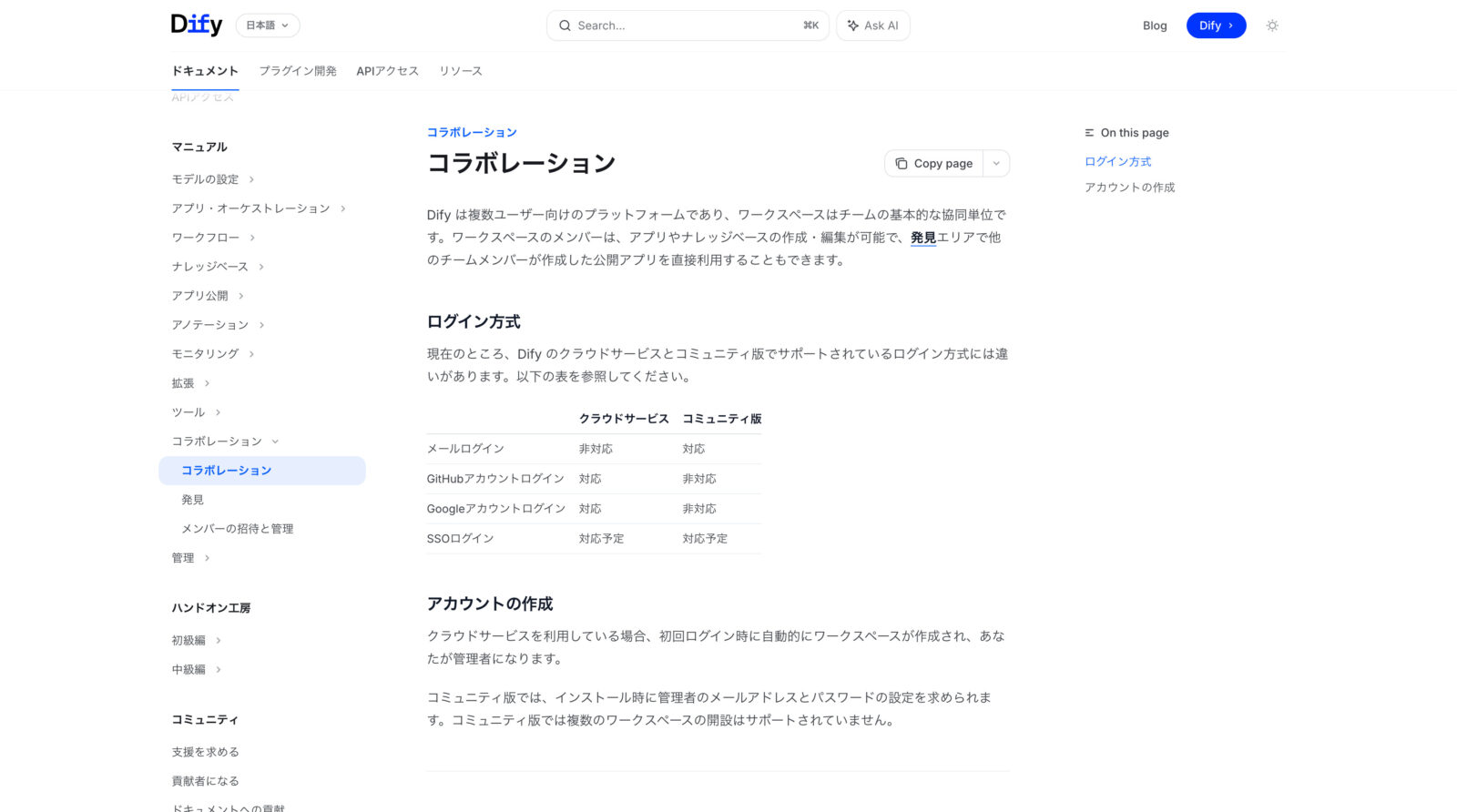

大企業向け・高度なガバナンス機能

企業規模が大きい会社でDifyを活用する場合、セキュリティや管理機能の高度化も求められます。以下では、Enterpriseプランで利用可能なSSO、アクセス制御、ワークスペース管理といったガバナンス機能について解説します。

SSO/アクセス制御

Enterpriseプランでは、シングルサインオン(SSO)とアクセス制御が標準搭載されています。これにより、一括管理された認証環境でDifyにアクセスでき、パスワード管理の負担軽減とセキュリティ強化が実現します。

具体的には、以下の認証方式を通じて、OktaやAzure ADなど既存のID管理基盤と統合できます。

- SAML:XMLベースの認証方式で、社内のID管理システムと外部サービスを連携させる際に利用される

- OIDC:OAuth2を拡張した認証プロトコルで、モバイルアプリやWebサービスとの連携に適しており、IDトークンにより安全なユーザー認証が可能

- OAuth2:IDやパスワードを渡さずに、限定的なアクセス権を取得できるシステムで、API連携や外部アプリのアクセス制御に使用される

また、多要素認証(MFA)や二段階認証にも対応し、アクセス制御の堅牢性を高めています。

さらに、ワークスペースやユーザー単位でのアクセス権限を細かく設定でき、不正アクセスや情報漏洩リスクを低減します。

ワークスペース管理

Difyにおけるワークスペースは、チーム単位でアプリや知識ベース、メンバー権限を一括で管理できる単位です。Enterpriseプランでは複数ワークスペースの作成と運用が可能で、部署・事業部単位で環境を分けて利用できます。

管理者はワークスペース単位で所属ユーザーの招待やロール設定(オーナー・管理者・編集者・閲覧者)を行え、アクセス範囲を細かく制御できます。また、企業方針に準拠した認証とアクセス制御を適用できるのも特徴です。

これにより、複数のプロジェクトを運営する企業においても、ワークスペースを論理的に隔離しながら共通ツール・モデルを横断的に利用できる管理体制が整います。

ブランドカスタマイズ

Enterpriseプランでは、自社ブランドを反映したUIやロゴのカスタマイズが可能です。

クラウド版では「Powered by Dify」バッジの表示や、設定からブランドカラーやロゴ変更が行えます。また、セルフホストでは背景や表示名などを置き換えたり、UI上の「Powered by Dify」という表記を完全に削除して自社版として提供することも可能です。

例えば、AWS VPCに専用インスタンスを立てると、企業独自のCI(企業識別)を主張しつつ、オリジナル設計のUIとして提供可能です。ライセンスに含まれるブランドカスタマイズは、バナー・ロゴ・カラー・ブランディング要素の差し替えを含み、B2B SaaSとしての再販やOEM展開にも対応します。

自社ブランドでAIプラットフォームを展開したい場合、Enterpriseプランのブランドカスタマイズ機能を利用するのがおすすめです。

Dify活用に強いAI会社の選定・紹介を行います

今年度Dify相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料

・貴社に最適な会社に手間なく出会える

・AIのプロが貴社の代わりに数社選定

・お客様満足度96.8%超

完全無料・最短1日でご紹介 Dify活用に強いAI会社選定を依頼

サポート体制

以下では、Difyのサポート体制について解説していきます。

サポート体制

Difyでのプランごとのサポート体制は、以下の通りです。

| プラン | サポート体制 |

|---|---|

| Sandbox | コミュニティフォーラム セルフサポート形式でのフォロー |

| Professional | メールでのサポート |

| Team | 優先度の高いメール チャット対応 |

| Enterprise | 専任チャネル(Slack・電話・メール)による専有支援 SLAに基づいた応答品質保証など |

サポート体制の充実度はプランと連動しており、運用規模やミッションクリティカル度に応じて、最適な支援レベルを選択できる設計となっています。

Enterpriseプランには、SLA(サービス品質保証)や専有支援といった高度なサポートも提供されています。具体的なサポート内容は、以下の通りです。

- 専任サポート窓口

- 優先チャネル(Slack・メール・電話)経由での対応

- 交渉可能なSLAの用意

- デプロイ支援

- ワークスペースの管理

AWS Marketplaceから導入した場合、専用サポートを含むパッケージで提供され、ミッションクリティカルな環境にも安心して採用できます。

このようなサポートにより、大企業での運用において高可用性・迅速サポート・技術的な伴走が求められる場合に、信頼性と柔軟性を両立可能です。

Difyの料金についてよくある質問まとめ

- Difyの料金プランにはどのような種類がありますか?

Difyには、主に2つの提供形態があります。

- クラウド版(Dify Cloud): Difyがサーバー管理を行うマネージドサービスで、手軽に利用を開始できます。

- セルフホスティング版(Community Edition): ソフトウェア自体は無料で、自社サーバーに自由に構築できるオープンソース版です。カスタマイズ性とセキュリティに優れますが、自己管理が必要です。

- チームで使う場合、料金やメンバー数、作れるアプリの数はどうなっていますか?

プランごとに料金と利用規模の上限が設定されています。

- 料金: Professionalプランは月額59ドル(年払いだと月49ドル)、Teamプランは月額159ドル(年払いだと月133ドル)から利用できます。

- チームメンバー数: Professionalプランは3名、Teamプランは50名、Enterpriseプランは無制限です。

- アプリ数: Professionalプランは50個、Teamプランは200個、Enterpriseプランは無制限となっています。

- 大企業で使う場合のセキュリティや管理機能はありますか?

はい、Enterpriseプランで大企業向けの高度なガバナンス機能が提供されます。

- SSO/アクセス制御: OktaやAzure ADなど既存のID管理基盤と連携し、シングルサインオンを実現します。

- ワークスペース管理: 部署やプロジェクト単位で環境を分離し、ユーザーごとにアクセス権限を細かく設定できます。

- ブランドカスタマイズ: 自社のロゴやブランドカラーをUIに反映させたり、完全に自社サービスとして提供(ホワイトラベル化)したりできます。

まとめ

Difyの料金体系は、AIアプリ開発の規模や用途に応じて設計されており、費用対効果と拡張性のバランスに優れたプラットフォームと言えます。無料のSandboxプランでは利用できるのが限定的ですが、有料プランに進むことで実務レベルの要件に対応できます。

さらに、大企業向けのEnterpriseプランも用意されていて、SSOやSLA、ブランドカスタマイズといった高度なガバナンス機能も利用可能です。

しかし、最適なプラン選定は、将来的な利用規模や連携するシステムの技術要件、そして主軸に据えるLLMの特性と利用コストをどう最適化していくかなど、多角的な視点からの検討が不可欠です。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、お客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。

AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp

Youtubeチャンネル:@aimarket_channel

TikTok:@aimarket_jp

運営会社:BizTech株式会社

掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp